亚美尼亚种族灭绝简史:一战中土耳其制造的大灾难

来源: 沈老师说史

据说这一事件也是研究第二多的种族灭绝案例,经常被拿来与大屠杀进行比较。

马修-麦金托什(Matthew A. McIntosh)策划/评论

简介

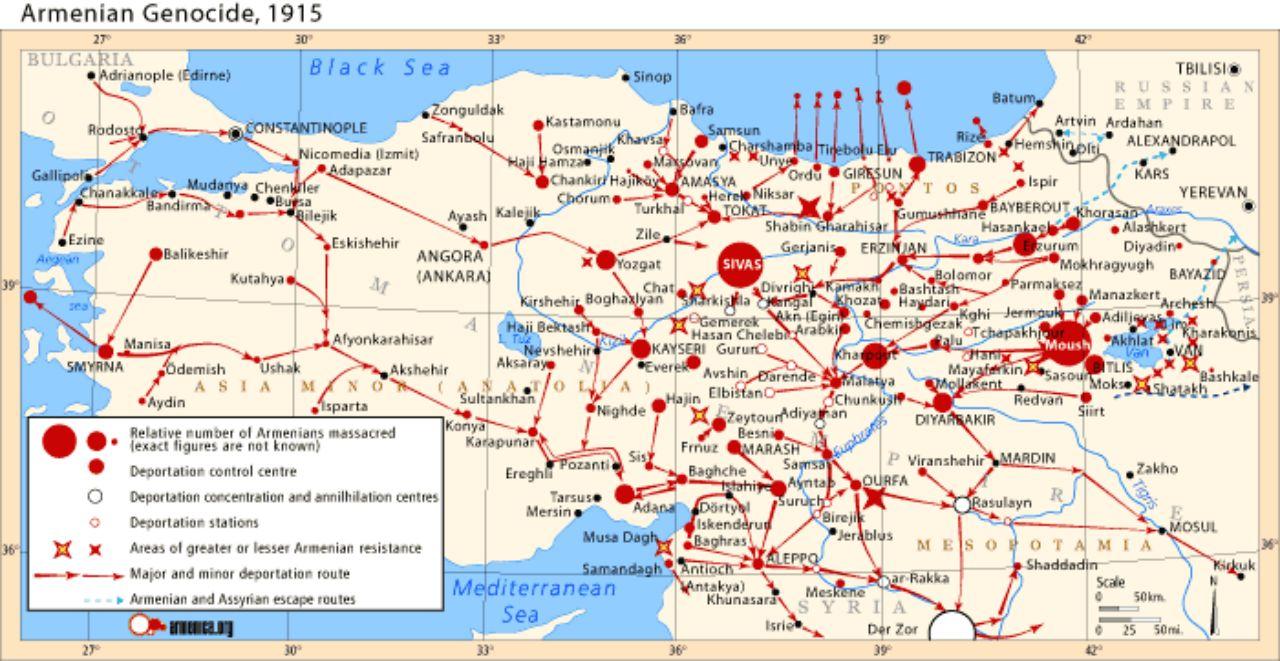

亚美尼亚种族灭绝–又称亚美尼亚大屠杀、大灾难或亚美尼亚大屠杀–是指 1915 年至 1917 年奥斯曼帝国青年土耳其党执政期间,数十万或一百多万亚美尼亚人被迫大规模疏散并因此死亡。该事件的一些主要方面在学术界以及部分国际社会和土耳其之间一直存在争议。

尽管普遍认为亚美尼亚种族灭绝事件确实发生过,但土耳其政府和一些国际历史学家否认这是种族灭绝,声称亚美尼亚人的死亡是第一次世界大战期间种族间纷争和动乱的结果,而不是国家支持的大规模灭绝计划造成的。土耳其法律将把这一事件描述为种族灭绝定为犯罪,而法国法律则将不说明这是种族灭绝定为犯罪。

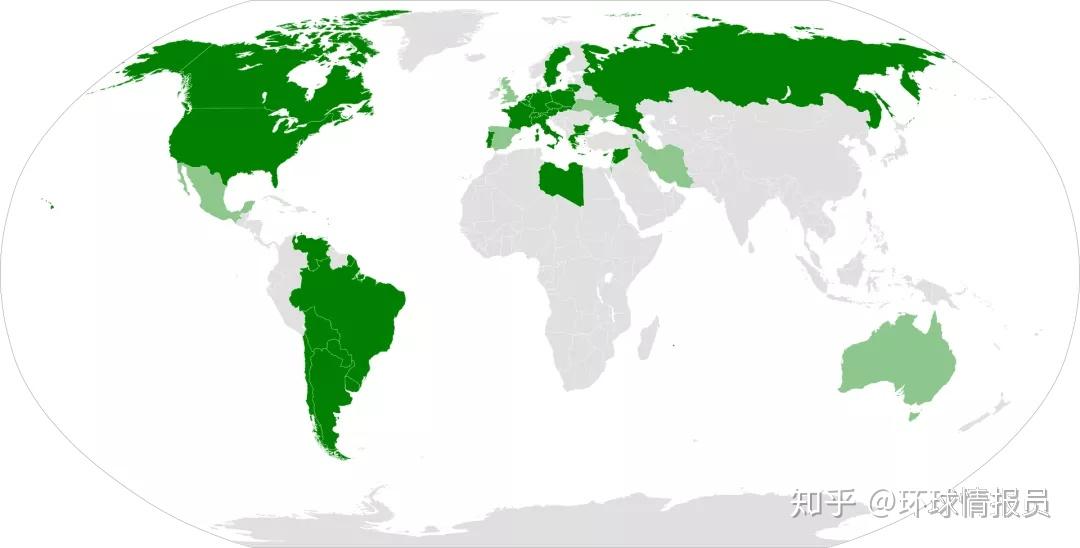

大多数亚美尼亚人、俄罗斯人和西欧人都认为大屠杀是种族灭绝事件。西方评论家指出了死亡人数之多。据说,该事件也是被研究次数第二多的种族灭绝案例,[1] 并经常与大屠杀相提并论。如下文所述,迄今已有约 21 个国家正式将其描述为种族灭绝。

亚美尼亚人在安纳托利亚的处境

亚美尼亚使徒教会的母堂埃奇米阿津大教堂/图片:Z. galstayan,维基共享资源

第一次世界大战前的 1914 年,奥斯曼帝国境内约有 200 万亚美尼亚人,其中绝大多数属于亚美尼亚使徒教会,还有少量亚美尼亚天主教徒和新教徒。东安纳托利亚(又称西亚美尼亚)的亚美尼亚人数量众多,而且聚居在一起,而奥斯曼帝国西部地区的亚美尼亚人数量也很多。许多人居住在首都伊斯坦布尔。

直到 19 世纪末,亚美尼亚人一直被奥斯曼人称为 millet-i sadika(忠诚的民族)。这意味着他们与其他民族和睦相处,与中央政权没有任何重大冲突。然而,亚美尼亚基督徒所遵守的法律赋予他们的合法权利少于穆斯林同胞。

19 世纪中叶,坦齐马特政府赋予少数民族更多权利。然而,长期执政的阿卜杜勒-哈米德二世在其统治初期中止了宪法,并随心所欲地进行统治。尽管欧洲主要国家向苏丹施加压力,要求他更加温和地对待基督教少数民族,但虐待行为却有增无减。

引发这一连锁反应的唯一事件很可能是俄国在 1877-1878 年战争中对奥斯曼帝国的胜利。战争结束后,俄国人控制了亚美尼亚的大部分领土(包括卡尔斯市)。俄国人声称他们是奥斯曼帝国境内基督徒的支持者,现在他们在军事上明显优于奥斯曼人。在随后的 15 年里,奥斯曼帝国政府对其帝国的控制不断削弱,这让许多亚美尼亚人相信他们可以从奥斯曼帝国获得独立。

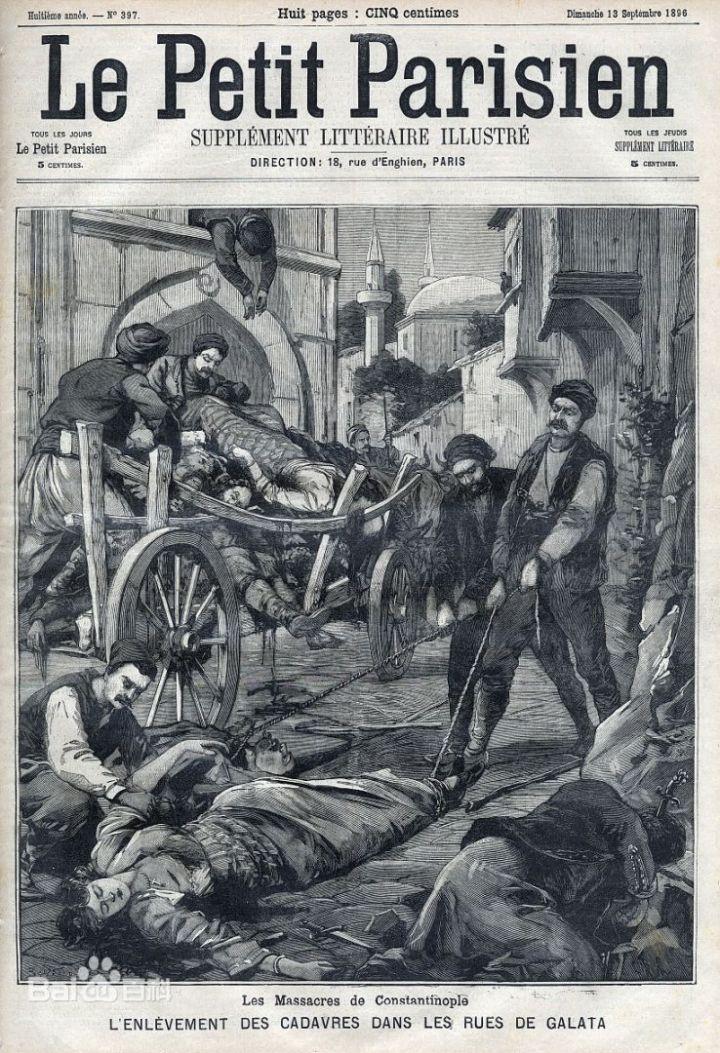

战前

1894 年,比特里斯省发生了一场小规模的亚美尼亚骚乱,但遭到了残酷镇压。在接下来的三年里,亚美尼亚人的社区不断遭到袭击,政府没有明显的指示,但同样也没有提供多少保护。据大多数人估计,1894 年至 1897 年间,有 8 万至 30 万亚美尼亚人被杀害。

就在第一次世界大战前五年,奥斯曼帝国被世俗化的青年土耳其党控制。老苏丹哈米德被废黜,其胆小的弟弟穆罕默德五世(Mehmed V)被推举为形象统治者,实权掌握在伊斯梅尔-恩维尔(Enver Pasha)手中。起初,一些亚美尼亚政治组织支持 “青年土耳其党”,希望能有重大变革。一些亚美尼亚人被选入新恢复的奥斯曼帝国议会,还有一些人留在了议会中。

第一次世界大战

实施种族灭绝

恩维尔-帕夏在萨里卡米斯战役(1914-1915 年)中被俄罗斯果断击败,他的部分对策是将责任归咎于亚美尼亚人。他下令解除奥斯曼军队中所有亚美尼亚新兵的武装,将他们遣散并分配到劳改营。大部分亚美尼亚新兵要么被处死,要么沦为路工,只有极少数人幸存下来。

驱逐过程和营地

1915 年 5 月 25 日,塔拉特-帕夏(Talat Pasha,内政部长)下令强迫数十万亚美尼亚人(可能超过一百万)从安纳托利亚全境(除部分西部沿海地区外)疏散到美索不达米亚和现在的叙利亚。许多人前往叙利亚的代尔祖尔镇和周围的沙漠。土耳其政府当时下令疏散亚美尼亚族人的事实并无争议。根据大量轶事证据,据称奥斯曼政府在亚美尼亚人被驱逐期间或到达后,没有提供任何设施或物资来照顾他们。奥斯曼政府还阻止被驱逐者自给自足。护送亚美尼亚人的奥斯曼军队不仅允许其他人抢劫、杀害和强奸亚美尼亚人,而且自己也经常参与这些活动。无论如何,政府决定迁移亚美尼亚人的可预见后果导致了大量死亡。

据信,在塔拉特-帕夏的得力助手之一Şükrü Kaya 的指挥下,共有 25 个主要集中营。

主要集中营/维基共享资源

大部分集中营位于现在的伊拉克和叙利亚边境附近,其中一些只是临时过渡营。还有一些集中营据说只是用作临时的集体掩埋区,如拉德约集中营、卡特马集中营和阿扎兹集中营,这些集中营已于 1915 年秋季关闭。一些作者还坚持认为,拉莱营、特弗里杰营、迪普西营、德尔埃尔营和拉斯艾因营是专门为那些预期寿命只有几天的人建造的。与集中营里的犹太卡波一样,集中营里的大多数看守都是亚美尼亚人。

尽管几乎所有集中营(包括所有主要集中营)都是露天的,但其他小集中营中的大规模屠杀不仅限于直接屠杀,还包括集体焚烧。他被派往卡迈勒-帕夏的总部。他声称亲眼目睹了 5000 名亚美尼亚人被烧死的场面,[2] 奥斯曼军队的 Hasan Maruf 中尉描述了一个村庄的居民是如何被集中起来烧死的。[3]

此外,第三军指挥官 Vehib 在特拉布宗系列审判(1919 年 3 月 29 日)中提交的 12 页宣誓书(日期为 1918 年 12 月 5 日),包括在关键起诉书(1919 年 5 月 5 日发表于 Takvimi Vekayi 第 3540 号)中,报告了 Mus 附近一个村庄的居民被集体焚烧的情况。

麦克卢尔(S. S. McClure)在其著作《和平的障碍》[4]中写道,在比特利斯、穆斯和萨松,”处理集中在各个瓦片集中营的妇女和儿童的最简捷方法就是烧死他们”。”而且,”显然目睹过其中一些场景的土耳其战俘在回忆起当时的情景时,都感到惊恐和疯狂。他们告诉俄国人,燃烧人肉的恶臭在之后的许多天里弥漫在空气中”。

据以色列历史学家巴特-叶奥写道,奥斯曼帝国的盟友德国人也目睹了亚美尼亚人被焚烧的场面: 德国人是土耳其人在第一次世界大战中的盟友,……他们目睹了平民是如何被关在教堂里焚烧,或被集体集中到集中营,被折磨致死,化为灰烬,……”[5]

在特拉布宗军事法庭的系列审判期间(1919 年 3 月 26 日至 5 月 17 日开庭),特拉布宗卫生服务督察齐亚-福阿德博士在一份报告中写道:”在特拉布宗,亚美尼亚人被焚烧的时间长达数天。Ziya Fuad 医生在一份报告中写道,Saib 医生 “注射吗啡导致儿童死亡,据称这一信息是由两名医生(Ragib 医生和 Vehib 医生)提供的,他们都是 Saib 医生在特拉布宗红新月会医院的同事,据说这些暴行就是在该医院实施的”。[6]

Ziya Fuad 医生和特拉布宗公共卫生服务主任 Adnan 医生提交了书面证词,报告了一 起案件,在这起案件中,有两所学校被用来组织儿童,然后将他们送上夹层,用有毒气体设 备杀死他们。此案在 1919 年 4 月 1 日下午的第 3 次会议上提出,并发表在 1919 年 4 月 27 日的君士坦丁堡《文艺复兴报》上(更多信息,请参阅《文艺复兴报》1919 年 4 月 27 日)。[7]

土耳其外科医生 Haydar Cemal 博士在《Türkce Istanbul》第 45 期(1918 年 12 月 23 日,也发表在《文艺复兴》1918 年 12 月 26 日)上写道:”1916 年 1 月,当伤寒病蔓延成为一个严重问题时,根据第三军卫生局局长的命令,无辜的亚美尼亚人被接种了伤寒病人的血液,而没有使这些血液’失去活性’。[8]

杰里米-休-巴伦写道:”个别医生直接参与了大屠杀,他们毒杀婴儿、杀害儿童,并出具虚假的自然死亡证明。纳齐姆的妹夫特夫菲克-鲁什杜医生是卫生服务监察长,他在六个月内用数千公斤石灰组织处理了亚美尼亚人的尸体;他在 1925 年至 1938 年期间担任外交秘书。[9]

精神病学家罗伯特-杰伊-利夫顿在其《纳粹医生》一书中介绍纳粹医生的罪行时,在括号中写道:”医疗杀戮与种族灭绝心理学”: Medical Killing and the Psychology of Genocide,Basic Books,(1986 年):xii: ”

美国驻特拉布宗领事奥斯卡-S-海泽尔报告说:”这个计划并不适合奈尔-贝泽尔: 美国驻特拉布宗领事 Oscar S. Heizer 报告说:”这个计划并不适合 Nail Bey ….。许多孩子被装上船,带到海上扔到海里。[10] 1915 年,意大利驻特拉布宗领事贾科莫-戈里尼写道:”我看到成千上万无辜的妇女和儿童被装上在黑海倾覆的船只。(见:《多伦多环球报》1915 年 8 月 26 日)美国驻君士坦丁堡临时代办霍夫曼-菲利普(Hoffman Philip)写道:”从佐尔(Zor)顺流而下的船只抵达 30 英里外的阿纳(Ana),五分之三的乘客失踪。[11] 特拉布宗审判报告称亚美尼亚人在黑海淹死。[12]

驱逐的结果

奥斯曼帝国政府下令疏散或驱逐居住在安纳托利亚、叙利亚和美索不达米亚的许多亚美尼亚人。在埃德萨市(今桑勒乌尔法),当地的亚美尼亚人担心自己的命运,(1916 年初)起义反抗奥斯曼帝国政府,并控制了老城。奥斯曼帝国军队攻城并用大炮轰击,但遭到亚美尼亚人的抵抗。指挥离该城最近的奥斯曼军队的德国将军冯-德-戈尔茨男爵抵达该城,并与亚美尼亚人谈判达成和解。作为亚美尼亚人投降和解除武装的交换条件,奥斯曼政府同意不驱逐他们。然而,奥斯曼政府违反了协议条款,驱逐了亚美尼亚人。

特别组织(Teşkilat-ı Mahsusa)

虽然奥斯曼政府于 1911 年 12 月成立了一个官方 “特别组织”,但第二个参与导致奥斯曼亚美尼亚社区毁灭的组织是由 lttihad ve Terraki 成立的。从技术上讲,该组织出现于 1914 年 7 月,它与已存在的组织有一个重要的不同点;主要是根据军事法庭的说法,它是 “政府中的政府”(无需命令即可行动)。

1914 年晚些时候,奥斯曼帝国政府决定影响特别组织的发展方向,从中央监狱释放罪犯,让他们成为这个新成立的特别组织的核心成员。据隶属于法庭的马扎尔委员会称,早在 1914 年 11 月,就有 124 名罪犯从皮米安监狱获释。几个月后,安卡拉中央监狱释放了 49 名罪犯。从 1914 年底到 1915 年初,陆续有数百名、数千名囚犯被释放,组成了这个组织的成员。后来,他们负责护送被驱逐的亚美尼亚人的车队。奥斯曼帝国第三军司令韦希卜称这些特殊组织的成员为“人类的屠夫”。

该组织由中央委员会成员纳齐姆博士、贝海丁-萨基尔、阿蒂夫-里扎和前公安局长阿齐兹-贝伊领导。贝海丁-萨基尔的总部设在埃尔祖鲁姆,他从那里指挥东部各县的部队。阿齐兹、阿蒂夫和纳齐姆-贝伊在伊斯坦布尔开展行动,他们的决定由伊斯坦布尔军事长官切瓦特-贝伊批准和执行。

根据委员会和其他记录,这些罪犯是通过挑选程序选出来的。他们必须是残忍的屠夫,才能被选为特别组织的成员。马扎尔委员会在军事法庭上提供了一些罪犯名单。有一次,在获释的 65 名罪犯中,有 50 人因谋杀罪入狱。据报告,因谋杀罪被判刑的罪犯与因轻微罪行被监禁的罪犯之间比例失调的现象普遍存在。据一些专门研究亚美尼亚案件的种族灭绝比较研究领域的研究人员称,这种挑选罪犯的过程清楚地表明了政府大规模屠杀亚美尼亚人的意图。

军事法庭

国内军事法庭

国内军事法庭始于 1918 年 11 月 23 日。这些法庭是由苏丹穆罕默德六世设计的,他将第一次世界大战推向帝国的毁灭归咎于联盟与进步委员会。在这些法庭上,亚美尼亚问题被用作惩罚联盟与进步委员会领导人的工具。这些法庭上产生的大多数文件后来都转到了国际审判中。

到 1919 年 1 月,一份提交给苏丹穆罕默德六世的报告指控了 130 多名嫌疑人,其中大部分是高级官员。穆罕默德-塔拉特-帕夏和伊斯梅尔-恩维尔在 1919 年前离开了伊斯坦布尔,因为苏丹穆罕默德六世不会接受任何不包括他们生命在内的判决。三位帕夏 “一般指的就是将奥斯曼帝国推向第一次世界大战的这三位著名人物。

军事法庭正式解散了积极统治奥斯曼帝国长达十年之久的联盟与进步委员会。该组织的所有资产都被转移到国库,而被判有罪的人的资产则被转移到 “teceddüt firkasi”。根据法院的判决,除三个帕夏之外的所有成员都被转移到贝基拉加的监狱,然后被转移到马耳他。三位帕夏被缺席判决有罪。军事法庭指责 “伊蒂哈特-特拉克基 “组织成员发动的战争不符合 “民兵 “的概念。

国际审判

1915 年 5 月 24 日,三国协约国向奥斯曼帝国发出警告:”鉴于土耳其……对人类和文明犯下的这些罪行……协约国政府公开宣布……他们将追究……奥斯曼政府所有成员及其代理人中与此类屠杀有牵连者的个人责任”[13][14]。

1919 年 1 月穆德罗斯停战后,巴黎预备和平会议(1919 年巴黎和会)成立了 “责任与制裁委员会”,由美国国务卿兰辛担任主席。委员会开展工作后,条约增加了若干条款,奥斯曼帝国代理政府苏丹穆罕默德六世和达马特-阿迪尔-费里特-帕夏被传讯。塞夫尔条约》承认亚美尼亚民主共和国,并制定了一项机制,以审判 “野蛮和非法战争方法……[包括]违反战争法规和惯例以及人道原则 “的罪犯。

《塞夫尔条约》第 230 条要求奥斯曼帝国 “向协约国交出协约国可能要求交出的应对战争状态持续期间在 1914 年 8 月 1 日构成奥斯曼帝国一部分的领土上所犯屠杀负责的人”。

1919 年在伊斯坦布尔举行的军事审判中,许多种族灭绝的责任人在 1918 年逃脱审判后被缺席判处死刑。据信,被告在逃跑前成功地销毁了大部分可作为不利于他们的证据的文件。英国高级专员萨默塞特-阿瑟-高夫-卡尔索普海军上将描述了销毁文件的过程: “就在停战之前,官员们在夜间前往档案部门,将大部分文件一扫而空”。另一方面,S.S. 艾德米尔在他的《Makedonyadan Ortaasyaya Enver Pasa》中写道:

“塔拉特-帕萨在联盟与进步委员会最高领导人出逃前,曾在他的一位朋友位于阿纳武德柯伊海岸边的住所停留,并将一箱文件放在那里。据说这些文件在地下室的火炉中被烧毁了。事实上……CUP’s中央委员会的文件和其他文件已不知去向”。

军事法庭确定了CUP’s过其特别组织从肉体上消灭亚美尼亚人的意愿。1919 年伊斯坦布尔军事法庭宣判如下:

军事法庭确定了CUP通过其特别组织从肉体上消灭亚美尼亚人的意愿。1919 年伊斯坦布尔军事法庭宣判如下:

“考虑到上述罪行,军事法庭一致宣布:前大维齐尔 Talat Pasha、前陆军部长 Enver Efendi、前海军部长 Cemal Efendi 和前陆军部长 Dr. Nazim Efendi 是这些罪行的主犯。纳齐姆-埃芬迪博士,前教育部长,联盟与进步总委员会成员,代表该党的道德人士;……军事法庭根据上述法律规定,宣判塔拉特、恩维尔、杰马尔和纳齐姆博士死刑”。

1914-1923 年伤亡情况

虽然对于有多少亚美尼亚人在所谓的亚美尼亚种族灭绝及随后的事件中丧生还没有明确的共识,但除了少数持不同政见者和土耳其民族历史学家外,西方学者普遍认为在 1914 年至 1923 年期间可能有 100 多万亚美尼亚人丧生。最近的趋势似乎是,要么提出 120 万这一数字,甚至 150 万;要么提出 “超过 100 万 “这一较温和的数字,如土耳其历史学家 Fikret Adanir 所估计的,但这一估计不包括 1917-1918 年之后的情况。

土耳其的立场

土耳其共和国不承认亚美尼亚人在 “撤离 “或 “驱逐”(土耳其使用 “迁移 “一词)期间的死亡是奥斯曼当局(或战争期间的负责人)意图不加区别地全部或部分消灭亚美尼亚人的结果。

土耳其当局的立场

这幅政治漫画描绘了亚美尼亚人的困境和当时英国的反应。/维基共享资源

一些同情土耳其官方立场的人指出,尽管事件已经过去了近一个世纪,但土耳其政府对种族灭绝指控的回应却非常迟缓。 [15] 1975 年,土耳其历史学家和传记作家塞夫凯特-苏雷亚-艾德米尔(Sevket Sureyya Aydemir)总结了这种迟缓的原因。他说:”我认为,最好的办法是不要纠缠于这个问题,让双方都忘记(平息)这段历史。土耳其外交部当时也持同样的观点。土耳其前大使泽基-库纳拉普(Zeki Kuneralp)有不同的解释,他认为 “不公布历史文件的责任大于好处”[16]。

随着卡穆兰-古伦的出现,奥斯曼帝国一段颇具争议的时期第一次开始受到土耳其共和国的质疑。土耳其其他机构也纷纷效仿卡穆兰-古伦。亚美尼亚历史学家和外国历史学家提出的论点,随后通过分析驱逐出境造成的人员伤亡和所谓的种族间战斗造成的人员伤亡等得到了解答。最初的研究主要是通过分类和归类来探讨综合数据问题。[17]以及叛乱下的奥斯曼帝国军事问题。[18]这些活动大多旨在发现和分析围绕当时奥斯曼帝国国家组织的争议问题之间的关系;旨在更好地理解 “奥斯曼帝国制度的选择为何会形成”。这些问题的目的是让奥斯曼历史的复杂性和一个被遮蔽时期的动态超越现有的论点而浮出水面,以便在预防这些活动时吸取正确的教训。

土耳其经常通过提及整个十九世纪和二十世纪奥斯曼穆斯林的困境来反驳种族灭绝的指控。据历史学家马克-马佐尔(Mark Mazower)称,土耳其憎恨西方对数百万被驱逐出巴尔干和俄罗斯的穆斯林的命运一无所知,并认为任何对亚美尼亚人的道歉都是对西方列强数百年来反土耳其情绪的确认。

马佐尔承认对亚美尼亚人进行了种族灭绝,但他指出:”即使在今天,人们也没有把这一事件联系起来: “即使在今天,亚美尼亚人的种族灭绝与穆斯林平民的损失之间也没有任何联系:在漫长的 19 世纪,数百万穆斯林被驱逐出巴尔干半岛和俄罗斯帝国,这仍然是欧洲自己被遗忘的过去的一部分。事实上,土耳其官方的回应总是提醒批评者注意这一事实–当然,这是一种难以令人信服的种族灭绝理由,但却表达了潜在的怨恨”[19]。

政治论据

土耳其当局的立场是,这些人的死亡是第一次世界大战的动乱造成的,奥斯曼帝国当时正在与支持亚美尼亚志愿军的俄罗斯作战。当局声称,种族灭绝的说法是基于不存在的亚美尼亚骚乱或不存在的种族-宗教冲突,这些都不是既定的历史事实。此外,他们还辩称,当时存在着建立 “亚美尼亚共和国 “的政治运动。奥斯曼帝国的解体和巴尔干化进程发生在同一时期,可能会混淆实际事件。

土耳其当局坚持的立场是,奥斯曼帝国并没有实施对方所声称的那种程度的控制。土耳其承认奥斯曼帝国的决定造成了亚美尼亚人的死亡,但表示奥斯曼帝国的官僚和军事人员因其罪行而受到审判。

土耳其当局声称,强制驱逐本身不能被归类为国家的种族灭绝行为。他们指出,在 1915 年,只有一条铁路连接东西方,他们认为的迁移路线并不是灭绝亚美尼亚人的阴谋。土耳其当局强烈反对关于某些资料中提到的集中营地点是将亚美尼亚人埋葬在沙漠中的阴谋的说法。

Dayr az-Zawr 是幼发拉底河沿岸的一个地区,是远离任何军事活动的独特地点之一;因此,Dayr az-Zawr 被选为荒无人烟的埋葬地点的说法是不成立的。他们将这些地区的坟墓归因于在非常艰苦的条件下行进的困难。这些营地的条件反映了奥斯曼帝国的状况。当时,奥斯曼帝国正面临着西部的加利波利登陆战和东部的高加索战役。土耳其当局指出,战争使帝国在财政和经济上走向灭亡。

据说,如果不打开亚美尼亚的档案,就很难准确确定在驱逐期间到底发生了什么。

土耳其当局寻求与亚美尼亚在历史和政治上和解,但声称坚持种族灭绝一词会适得其反。

相关文献

作为一个学术研究领域,该领域的分歧很大,因为该问题的正反两方阵营的态度都非常强硬。

德国传教士的有关大屠杀的报告

土耳其当局不断提出与单一来源(奥斯曼或西方)问题有关的论点。他们指出,如果不进行三角测量,即使事实报道正确,得出的结论也可能是错误的。还可以查阅奥斯曼档案馆中有关该时期的二手资料,如预算、拨款、决定/请求理由等。还有一些个人记录,如 Mehmed Talat Pasha 的个人笔记。他们不断指出当时将奥斯曼帝国视为 “欧洲病夫 “的普遍态度,以及这种态度如何扭曲了人们的看法。他们声称,对种族灭绝得出的结论存在很大偏差。

一些非常 “核心 “的(被引用最多的)资料来源受到了强烈质疑,因为这些资料中没有一个来自奥斯曼档案馆的参考资料。主要是当时占领军的资料来源(英国、法国),理由是其情报(信息收集)问题。有人担心这些资料来源可能会促进宣传。

Enver Zia Karal(安卡拉大学)、Salahi R.Sonyel(英国历史学家和公共活动家)、Ismail Binark(安卡拉奥斯曼档案馆馆长)、Sinasi Orel(备受关注的奥斯曼亚美尼亚人文件解密项目负责人)、Kamuran Gurun(前外交官)、Mim Kemal Oke、Justin McCarthy 等人对 James Bryce 和 Arnold Toynbee 编写的 “蓝皮书”《1915-1916 年奥斯曼帝国对亚美尼亚人的待遇》进行了攻击,声称该书缺乏可信度。

逆向工程活动旨在提供证据而不涵盖反对推理,如 “种族灭绝地图”,他们声称该地图存在事实问题。在该地图中,”屠杀和驱逐中心 “背后的方法受到质疑,该方法是通过汇编三个不同来源的数据(这些来源的数据也是汇总数据)而制定的。西方学者将其作为验证来源的做法也受到质疑。

他们提出了关于存在 “秘密安排 “的论点,这可以通过强制驱逐的命令和分布的不匹配来追溯。他们说,在不考虑(或不核实)外围中央信息传递的情况下,如何处理新出现的问题受到了积极质疑。在如何处理新出现的问题上,有许多外围中央传递的信息,如分配 10%以上的目的地人口及其对当地经济的影响。

伤亡情况

根据贾斯汀-麦卡锡(Justin McCarthy)对奥斯曼人口普查的研究以及当代的估计,据说战前居住在相关地区的亚美尼亚人远远少于 150 万。因此,对 1914 年至穆德罗斯停战期间死亡人数的估计有所降低,从 20 万到 60 万不等。此外,据说这些死亡并不都与驱逐有关,也不应全部归咎于奥斯曼当局。

土耳其历史学会(TTK)主席 Yusuf Halacoglu 提出的亚美尼亚人伤亡数字较低。他估计,在此期间,由于战争条件,共有 56 000 名亚美尼亚人丧生,而实际死亡的不到 10 000 人。土耳其的外交出版物中仍然没有这份研究报告。

大屠杀的相似之处

尽管纳粹和青年土耳其人都使用强制驱逐的方式使其少数民族人口遭受饥饿、疾病和最终的死亡,但土耳其当局也否认与大屠杀有相似之处。

与亚美尼亚人不同,德国和欧洲的犹太人并没有鼓动分离。亚美尼亚学者回答说,否认大屠杀的人提出了类似的错误主张,即犹太人鼓动与苏联结盟,将布尔什维克主义带入德国,从而摧毁德国。

否认大屠杀相似性的论点如下

(a) 没有任何记录(无论是在叙利亚的原籍档案还是目的地档案)表明曾努力制定系统的杀戮程序和有效的杀戮手段;

(b) 没有任何名单或其他方法来追踪亚美尼亚人口,以尽可能多地聚集和杀戮亚美尼亚人;

(c) 没有为灭绝亚美尼亚人分配资源(生物、化学武器分配),使用吗啡作为 大规模灭绝剂的说法不被接受;事实上,食品和支助费用不断增加,这些努 力在驱逐结束后仍在继续;

(d) 没有被强制驱逐的亚美尼亚人被当作囚犯对待的记录;

(e) 关于囚犯的说法只适用于亚美尼亚民兵的领导人,而没有扩大到种族定性;在 1915 年期间,奥斯曼帝国无力发展这些说法所需的安全部队规模;

(f) 没有设计或建造与大屠杀说法相符的监狱的记录;

(g) 中央政府没有组织针对亚美尼亚人的公开演讲。

学术界对这一问题的看法

承认

西方历史学家普遍认为亚美尼亚种族灭绝确实发生过。例如,国际种族灭绝问题学者协会(北美和欧洲研究种族灭绝问题的主要学者机构)正式承认这一事件,并认为它是不可否认的。一些人认为否认种族灭绝是一种仇恨言论或/和历史修正主义。

尽管遭到土耳其民族主义者的反对,但一些土耳其知识分子也支持种族灭绝论,其中包括拉吉普-扎拉科卢(Ragip Zarakolu)、阿里-埃尔泰姆(Ali Ertem)、塔纳尔-阿克恰姆(Taner Akçam)、哈利勒-贝尔塔伊(Halil Berktay)、法特马-穆格-戈切克(Fatma Muge Gocek)或菲克雷特-阿达尼尔(Fikret Adanir)。

一些土耳其知识分子接受种族灭绝论的原因有三个方面。

首先,他们列举的事实是,该组织的成员都是罪犯,而且这些罪犯是专门被派来押送亚美尼亚人的。这被视为政府犯罪意图的充分证据。

其次,居住在战区外的亚美尼亚人也被驱逐,这与奥斯曼政府提出的军事必要性论点相矛盾。

第三,由于缺乏重新安置所需的准备工作,简单迁移的论点存在缺陷。当局缺乏准备被解读为政府意图消灭流离失所的亚美尼亚人的证据。土耳其专家 Taner Akçam 博士就此写道:

“无论是在驱逐开始时,还是在途中,抑或是在被宣布为最初停靠点的地点,都没有任何组织人民迁徙所需的安排,这一事实充分证明了这一消灭计划的存在“。

这些土耳其知识分子认为,至少有 60 万亚美尼亚人在事件中丧生,而他们大多使用的是奥斯曼帝国的统计数字,即 80 万或更多。Fikret Adanir 认为死亡人数超过 100 万。

奥尔罕-帕慕克

土耳其著名小说家奥尔罕-帕慕克(Orhan Pamuk)在 2005 年 2 月接受《Das Magazin》采访时发表声明,称土耳其参与了对亚美尼亚人的屠杀和对库尔德人的迫害: “他宣称:”三万库尔德人和一百万亚美尼亚人在这片土地上被杀害,除了我,没人敢谈论此事。由于受到仇恨运动的影响,他离开了土耳其,直到 2005 年才返回土耳其,以捍卫自己的言论自由权: 他说:”1915 年发生在奥斯曼亚美尼亚人身上的事情是土耳其民族不为人知的大事,是一个禁忌。但是,我们必须能够谈论过去。”[21] 随后,土耳其两个专业协会的律师对帕慕克提出了刑事指控。[22] 然而,2006 年 1 月 23 日,”侮辱土耳其人 “的指控被撤销,此举受到了欧盟的欢迎–欧洲政界人士仍对是否提出指控存在争议。

否认

几乎所有土耳其知识分子、科学家和历史学家都承认许多亚美尼亚人在冲突中丧生,但他们并不一定认为这些事件是种族灭绝。奥斯曼历史领域的一些西方学者,包括伯纳德-刘易斯(普林斯顿大学)、希斯-洛瑞(普林斯顿大学)、贾斯汀-麦卡锡(路易斯维尔大学)、吉勒-维恩斯坦(法兰西学院)[23] 和斯坦福-肖(加州大学洛杉矶分校、比尔肯特大学),都对这些事件的种族灭绝性质表示怀疑。他们认为,大量证据表明,第一次世界大战期间安纳托利亚及邻近地区的苦难和屠杀是由穆斯林和基督教非正规部队引发的严重族群间战争造成的,疾病和饥荒使战争更加严重。

他们承认,该地区亚美尼亚族群的死亡人数巨大,但他们声称,在历史学家准确分清交战双方和无辜者的责任之前,以及在确定导致安纳托利亚东部大量亚美尼亚人死亡或迁移的事件原因之前,还有更多的事情有待发现。

国际社会的立场

尽管学术界对亚美尼亚种族灭绝事件给予了广泛承认,但各国政府和媒体并不总是这样做。包括美国、英国、以色列、乌克兰和格鲁吉亚在内的许多国家政府都没有正式使用种族灭绝一词来描述这些事件。

显示已正式承认亚美尼亚种族灭绝的国家的政治地图/维基共享资源

虽然亚美尼亚种族灭绝没有得到联邦承认,但美国 50 个州中有 39 个承认 1915 年至 1917 年发生的事件为种族灭绝。

近年来,亚美尼亚侨民聚居的一些国家的议会正式承认该事件为种族灭绝。最近的两个例子是法国和瑞士。土耳其在与欧盟的入盟谈判中多次呼吁将该事件视为种族灭绝,尽管这从未成为先决条件。

截至 2014 年 11 月,已有 22 个国家正式承认该历史事件为种族灭绝。

长期以来,许多报纸在没有 “据称 “等免责声明的情况下不会使用种族灭绝一词,而且许多报纸继续这样做。现在,其中一些政策已被推翻,因此,即使对该词表示怀疑也是违反编辑政策的,《纽约时报》就是这样做的。

承认亚美尼亚种族灭绝的国际机构包括欧洲议会、欧洲委员会、联合国防止歧视及保护少数小组委员会、过渡时期司法国际中心(根据为土耳其亚美尼亚和解委员会编写的一份报告)、国际种族灭绝问题学者协会、美国希伯来公理会联盟、世界基督教协进会、流亡库尔德斯坦自封的非官方议会[24] 和常设人民法庭。

对文化的影响

纪念馆

埃里温 Tsitsernakaberd 山种族灭绝纪念碑/维基共享资源

1965 年,在纪念种族灭绝 50 周年之际,人们萌生了建造这座纪念碑的想法。两年后,由建筑师卡拉希安(Kalashian)和姆尔特奇扬(Mkrtchyan)设计的纪念碑在埃里温赫拉兹丹峡谷上方的齐策纳卡贝尔德山上落成。这座 44 米高的石碑象征着亚美尼亚人的民族复兴。十二块石板围成一个圆圈,代表当今土耳其的 12 个失落省份。在圆圈中心 1.5 米深的地方,有一束永恒的火焰。沿着纪念碑前的公园,有一面 100 米长的墙,上面写着已知发生过大屠杀的城镇和村庄的名字。

1995 年,在公园的另一端开设了一个小型地下环形博物馆,人们可以在这里了解有关 1915 年事件的基本信息。这里还展示了德国摄影师(第一次世界大战期间土耳其的盟友)拍摄的一些照片,包括阿尔明-T-韦格纳(Armin T. Wegner)拍摄的照片,以及一些有关种族灭绝的出版物。博物馆附近有一个外国政治家植树纪念种族灭绝的地方。

每年 4 月 24 日(亚美尼亚种族灭绝纪念日),成千上万的人步行到种族灭绝纪念碑前,向永恒之火周围献花(通常是红色康乃馨或郁金香)。世界各地的亚美尼亚人以不同的方式纪念种族灭绝,散居在世界各地的亚美尼亚人社区也建造了许多纪念碑。

艺术

著名的金属乐队 System of a Down 的四位音乐家都是亚美尼亚后裔,但都居住在加利福尼亚,他们经常宣传亚美尼亚种族灭绝。每年,该乐队都会举办 “灵魂 “巡回演唱会,以支持这一事业。乐队在首张同名专辑中创作了一首关于种族灭绝的歌曲 “P.L.U.C.K.(Politically Lying, Unholy, Cowardly Killers)”。小册子上写道 “System Of A Down 乐队谨以这首歌缅怀 1915 年土耳其政府对亚美尼亚种族灭绝的 150 万受害者。其他歌曲,包括 “X”(Toxicity)和 “Holy Mountains”(Hypnotize),据信也与亚美尼亚种族灭绝有关。

美国作曲家兼歌手丹尼尔-戴克(Daniel Decker)因与亚美尼亚作曲家阿拉-格沃尔吉安(Ara Gevorgian)合作而广受好评。歌曲 “Adana “以亚美尼亚人最早被屠杀的城市命名,讲述了亚美尼亚种族灭绝的故事。德克尔创作了这首歌的歌词,与 Ara Gevorgian 的音乐相得益彰。欧洲领先的宗教杂志和门户网站 Cross Rhythms 在谈到歌曲《阿达纳》时说,”一场无尽苦难的灾难很少能创作出如此壮丽的艺术作品”。他应亚美尼亚政府的正式邀请,于 2005 年 4 月 24 日在亚美尼亚埃里温举行的纪念亚美尼亚种族灭绝 90 周年特别音乐会上演唱了《阿达纳》。迄今为止,《阿达纳》已被翻译成 17 种语言,并由世界各地的歌手录制。

亚美尼亚种族灭绝的话题也出现在电影和文学作品中。它是阿托姆-埃戈扬(Atom Egoyan)的电影《阿拉拉特》(2002 年)的主要主题。Elia Kazan 的《America, America》或 Henri Verneuil 的《Mayrig》中也有提及。意大利著名导演 Vittorio 和 Paolo Taviani 正计划根据 Antonia Arslan 的著作《云雀农场》(La Masseria Delle Allodole)拍摄另一部种族灭绝题材电影。第一部关于亚美尼亚种族灭绝的电影是《被蹂躏的亚美尼亚》(1919 年),但如今只剩下 15 分钟的片段。

在文学作品中,有关亚美尼亚种族灭绝的最著名作品是弗朗茨-韦费尔(Franz Werfel)的《穆萨达赫的四十天》(40 days of Musa Dagh)一书,该书出版于 1933 年,随后被德国(纳粹)当局标记为 “不受欢迎”。该书成为畅销书,好莱坞米高梅电影公司希望将《穆萨达赫的四十天》拍摄成电影,但土耳其政府两次成功阻止了这一尝试。这部电影最终于 1982 年独立完成,但其艺术价值值得怀疑。

库尔特-冯内古特(Kurt Vonnegut)于 1988 年创作了虚构作品《蓝胡子》(Bluebeard),其中亚美尼亚种族灭绝是一个重要主题。

Louis de Berniéres 在他的小说《没有翅膀的鸟》中以亚美尼亚种族灭绝的时间和地点为背景,有人认为这部小说相当亲土耳其。另一本以亚美尼亚种族灭绝为主题的书是埃德加-希尔森拉特(Edgar Hilsenrath)1989 年出版的《最后思想的故事》(Das Märchen vom letzten Gedanken)。