“史学泰斗”何炳棣的多面人生

来源: 文史天地

许多人知道何炳棣先生大名,早在“文革”时的中美关系“破冰”之际,极少数知名“美籍华裔”学者获准访问祖国,何即其中之一,自然引人注目。尤其是他在香港左派杂志发表的长文《从历史的尺度看新中国的特色与成就》,热烈赞扬新中国,热烈赞扬“文革”,经《参考消息》分五次连载,一时洛阳纸贵,名动海内外。当然,这只是他学术“象牙塔”外的“人间情怀”,也是去国二十多年的“故国之思”,他在历史学界早已“功成名就”。他是美国芝加哥大学历史系讲座教授,美国艺文及科学院院士,台湾“中研院”院士。数十年学者生涯,著作弘 富,研究范围宽广。当他于美国当地时间2012年6月7日95高龄去世时被冠以“史学泰斗”,绝非偶然。

何先生的回忆录《读史阅世六十年》,是其一生问学论学的总结,深具学术史、教育史参考价值。

一

何先生是浙江金华人,1917年生于天津,早年入著名的私立南开中学。1934年,在山东大学学习化学一年后,又考入清华大学。到清华不久,他对化学兴趣全消,对历史兴趣大增,于是考虑是否转攻历史。一次月考,他的历史得了89分,应属不错。然而,一位得91分的同学对他说:“能得89分也很不错啦!”这无意的一句话,却使他下决心下次一定要考得更好。果然,第二次月考得了99分,全班之冠。终于,他下定决心从化学转到历史。能在短期内考全班第一,除了兴趣、好胜心外,还有此时他为自己立下的读书学习要“扎硬寨、打死仗”的原则,此后,他奉行一生。

不过,在动荡的20世纪30年代,一心用功苦读的学生,也无法摆脱政治。那位说“能得89分也很不错啦”、促使何炳棣下决心转学历史的同学在政治上就很活跃,已经参加中共领导的地下学生活动,姓姚名克广,就是后来的姚依林。

在激情四溢的“一二·九”学生运动中,何与左派不同,属于要求尽快复课、好好读书的少数派;在“西安事变”结束蒋介石获释后,他与左派学生更有激烈冲突。起因在于得知中共控制的“学生会”在大礼堂开大会,只喊中华民族万岁,不喊中华民国万岁的口号后,没有任何党派背景的他“一听大怒”,于是冲向学生会,学生会此时只有一位女生值班。他不顾这位女生的反对翻检各种宣传品,突然发现了张学良和杨虎城津贴“民族解放先锋队”400元的收据,怒不可遏,拿起收据就跑回宿舍藏好。为此,他与人多势众的左派学生发生严重肢体冲突。第二天,他将此“证据”交给了梅贻琦,希望校方干预,解散左右派组织,使大家回到课堂。

何当时的情感、态度,颇有代表性。西安事变爆发时,清华大学的教授几乎一致坚决反对。朱自清、冯友兰、张奚若、吴有训、陈岱孙、萧公权、闻一多等被推举为起草电报与宣言的七人委员会成员。在《清华大学教授会为张学良叛变事宣言》中,他们愤怒谴责张学良说:“同人等认为张学良此次之叛变,假抗日之美名,召亡国之实祸,破坏统一,罪恶昭著,凡我国人应共弃之,除电请国民政府迅予讨伐外,尚望全国人士一致主张,国家幸甚。”(《清华大学校刊》第799号,1936年12月16日)执笔者,正是十余年后因“宁肯饿死,不食美援”著称的朱自清。

不过,政治对一心向学的他而言只是小小插曲,当时的清华园,是他读书求知的圣殿。几十年后,他仍感叹:“如果我今生曾进过‘天堂’,那‘天堂’只可能是1934—37年间的清华园。”此时的清华园大师云集,学术自由,陈寅恪、蒋廷黻、雷海宗、冯友兰、俞平伯、朱自清……大三时,他有次到吴宓先生家谈自己的治学计划,一谈就谈了两个半小时!

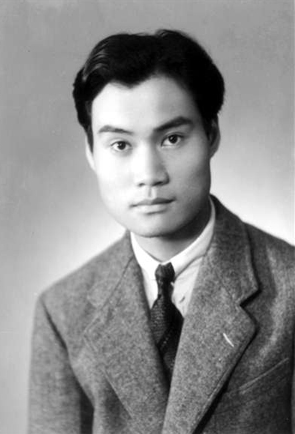

△ 青年何炳棣

提起清华文科、尤其是历史系,如今人们大都会想起清华国学院,尤其想起陈寅恪。何氏承认,清华国学院仅有王国维、梁启超、陈寅恪三位就“富可敌国”了。但随着清华由旧制向真正的现代大学转制,再加王国维投湖身亡、梁启超长期告病,清华国学院其实只有短短几年的历史,而硕果仅存的陈寅恪在改制后的清华历史系、中文系任教,使今人误认为“清华历史学派”是以陈为核心。其实,清华历史系的“核心”是专治中国近代外交史的蒋廷黻。他对历史系“取向”的最大改革,是强调研究历史必须兼通基本的社会科学,所以鼓励历史系的学生同时修读经济学概论、社会学原理、近代政治制度等课程。同时,特别强调学习“西洋史”的重要。“回想起来,在三十年代的中国,只有清华的历史系,才是历史与社会科学并重;历史之中西方史与中国史并重;中国史内考据与综合并重”。这种治学路径,对何炳棣产生了明显的影响。

二

大学毕业后,他留校任教。抗战爆发即随校南迁,在西南联大任教。1945年,他考取公费留学,赴美国哥伦比亚大学学习。经过经年苦读,终于在1952年以《土地与国家:1893—1910年英国的土地改革运动及土地政策》为题,获颁博士学位。不久,他转而用现代社会科学方法研究中国历史。中国历史研究在西方长期属于“汉学”、“东方学”范畴,突此藩篱而进入“社会科学”,何氏功莫大焉。

他首先以两淮盐商为个案,从商人的社会地位、财产继承方面入手,探讨为何传统中国巨量商业资本的存在并未导致资本主义的产生。这篇文章的重要意义不仅在其结论,更在其方法,既以传统史学方法详细考证制度与盐商家世,更以现代社会科学方法研究两举证盐商的生产与销售组织,估计商场、总商及运商的数目,分析全体盐商的利润和财富。文章在《哈佛亚洲学报》刊出后,大获好评,确为何氏“初跃龙门”之作。

从1954年开始,他又转向中国人口史研究。1959年秋他的《中国人口研究,1368—1953》在哈佛大学出版社出版,佳评如潮,奠定了他在学术界的地位。人口史与农业生产、农作物种植史关系密切,他又研究中国农业史、农作物史,使他尤为自豪的是,其中一篇文章刊登于《美国人类学家》杂志篇首。人口史与社会变迁、阶层流动密不可分,而阶层流动又与社会结构、政治制度密不可分,他都做了深入研究。而后,自然进入中国文明起源的“上古史”研究……所有这些领域,他都做出了创造性成就贡献,刊登在国际权威学术刊物上。

△ 何炳棣与胡适

然而,虽然他以用社会科学研究中国历史扬名立万,但他对历史学的“社会科学化”容易产生的缺欠,从一开始就抱有警惕:“正是当我最热衷于应用社科理论治史之际,潜意识中对某些体系甚大、似有创意而数据不足的社科理论已越来越发生抗拒。”相反,他认为后来为一些人看不起的“汉学”、“史学”对史料的重视、考订,“还不失为史家‘养命’之源,岂能弃若敝屣!”强调史料扎实的实证、微观研究,是纠正这类“无坚实统计根据,多凭主观揣想的宏观‘理论’最佳的办法”。

历史研究向有两种传统,一是“我注六经”,一是“六经注我”;用现代学术语言来说,一种强调对研究对象的客观性实证分析,一种强调研究者观念的主体性投射。前者踏实细密,言皆有本,但易失之于琐屑,缺乏概括综合甚至“不成体统”。后者高屋建瓴,自成体系,但易失之于空泛,根据不足甚至形成“无据之理”。确实,“不成体统”尚不至荒诞不经,“不失为史家‘养命’之源”,而那种建立在歪曲、无视社会真实状况和史实的“宏观理论”,则谬种流传,害莫大焉!何氏为突破传统“史学”而使中国历史研究社会科学化的重要人物之一,这段“史料”与“社科理论”关系之论虽只寥寥数语,却是“过来人”的经验总结,是史学大家的真知灼见。

他的研究领域如此广阔,但一个重要的领域——“思想史”,却迟未踏入。终于,他在晚年开始了中国思想史的研究。究其动因,是因为看到新儒家仅通过儒家经典来“描绘”中国历史,并由此认为传统儒家理论中有民主的源头活水,而这与他对中国社会史、经济史、政治史研究的结论完全不同。他强调:“当代大多数思想史家所关心的,往往仅是对古人哲学观念的现代诠释,甚或‘出脱’及‘美化’,置两千年政治制度、经济、社会、深层意识的‘阻力’于不顾。”“我深信研究历代思想家不可忽略的是:衡量他们哲学观念和理想与当世及后代政治和社会实践方面的差距。只有具安全感,并终身践屣其学术及道德原则的超特级人物朱熹才能私下坦诚招出:‘千五百年之间……尧、舜、三王、周公、孔子所传之道,未尝一日得行于天地之间也。’这正是朱熹对圣贤理论与长期历史实践存在相当严重差距的锐敏而又深刻的体会”。

三

虽然在美国数十年一心向学,但何先生仍无法完全摆脱政治。

20世纪30年代他对左派学生、学运非常反感,但并不意味他就坚决支持国民党。他的恩师蒋廷黻后来从政,走上仕途,在上世纪60年代曾任驻美“大使”,但何与其来往并不多。蒋曾对人谈对美国的宣传问题:“尽管美国的知识分子如费正清、留美学人如何炳棣,对我们并不友好,但仍应设法拉拢。”

1971年,著名的“保钓运动”发生,何先生全心全意投入,政治态度明确左转。此时,中美关系“破冰”,何氏多次作为著名的美籍华裔学者访问新中国。

△ 1979年4月,邓小平在北京单独接见何炳棣

此时正值“文革”时期,他的演讲、文章中充满了对“文革”的歌颂。最著名的,就是本文开始提到的《从历史的尺度看新中国的特色与成就》一文。

这篇文章洋洋二万余言,纵的方面从中国商周时期一直论述到文革,横的方面从亚当·斯密、边沁,以及当时中国人知之无几甚至根本不知道的托克维尔、罗尔斯的理论,从政治、经济、军事、思想文化几个方面论证新中国的伟大成就,尤其是“文革”的伟大:“中国共产革命的理论动力虽是自外引进的共产主义,但革命的最高领导,自一九二七至今四十六年来,不断地以理论与实践互相印证,不断地就国内外情势因时因地制宜决策,将一个引进主义逐步变成了一个适合国情的革命建国纲领。在这个新的革命建国纲领之下,特别是经过了文化大革命,中国人民才第一次变成了国家的真正主人。”“在穷索民主真谛时,我个人觉得还须应用前此未曾被人提到过的第三尺度——从日常生活上权衡比较今日中国与西方人民‘当家作主’的程度。无论在何国家,人民与政府最高决策的关系,都是很间接的,所以人民是否当家作主非从最基层单位中去探索不可。西方和日本等资本主义社会中,种种小规模独立经营者虽仍存在,大多数人民都是大小企业和各种机关的雇员,雇员当然不是主人,理论上,只有在一切生产工具都属于人民的社会主义国家,人民才能作主人。但在苏联及东欧,生产计划之拟定与执行自上层层而下,一般人民在基层单位中是处于被动的。惟有在新中国,人民在基层单位中充分表现出主人的地位。以占全国人口百分之八十的农民而论,最基层的单位是生产队。在生产队中,每个成员都参加草拟全队的预算和生产计划,计算工分,摊派收入,决定公积金和再提交的合理分配。负责人和成员之间关系平等、直接、亲切。通过负责人,生产队对生产大队以及更大的公社的生产及分配都能参加商讨。十九世纪前半,西欧有些乌托邦社会主义者,曾极小规模地作过类似的试验,但因整个社会未变,都失败了。新中国六亿农民如此当家作主,确是人类史上崭新的一页。”“从历史的尺度看,新中国的革命,尤其是文化大革命,是人类历史上最彻底的革命。只有彻底的革命才能使中国人民在基层当家作主。惟有人民当家作主,新中国才能凭藉组织和思想教育的力量把全民族的精神、人力、物资、新技术全部动员,‘自力更生’地逐步经济建国。以一个本来一穷二白的国家,在短短的二十四年之内,能克服种种的困难,建设起一个不愧称为初步繁荣的社会主义国家,成就不可谓不大。”(《参考消息》,1974年3月11—15日)

然而,在《读史阅世六十年》中的怀念清华师友诸篇中,他悲痛地写到了其中许多人在“文革”中遭受种种磨难,有人甚至被迫害致死。但他没有说明,这些故人的遭遇他是“文革”中就知道,还是“文革”结束后才得知。如果是“文革”中就知道,那么,这篇“宏文”至少反映了他历史观念中“国”远远超过“人”;如果是“文革”后才知道,恰说明这篇“宏文”是以对这段历史的无知为基础的。

四

何先生说,历史学的“社会科学化”容易忽视史料史实,产生“某些体系甚大、似有创意而数据不足的社科理论”、产生“无坚实统计根据,多凭主观揣想的宏观‘理论’”。或许,这些话不仅仅如前所说是他治学经验的总结,也是他对自己治学中一些教训的深刻反思。这篇“宏文”,确是那种他反对的,“体系甚大、似有创意而数据不足”、“无坚实统计根据,多凭主观揣想的宏观‘理论’”的典型。

耐人寻味的是,《读史阅世》共35万言,许多回忆细致入微,作者多次申明,是“为了多向读者提供第一性的‘史料’”,但“新中国的号召”这一小节,却吝于笔墨,满打满算还不到三页!在这不到三页中,主要内容还是1971年访华组团的经过、为与毛泽东“握手问题”给尼克松总统写信、1977年筹组全美华人协会的前因后果等,而十分重要的“文革”中一次次大陆行的所见所闻,却几乎未提。显然,他不愿重提这段旧事。

不过,历史终须面对。

许多年后,有朋友劝何炳棣先生在文集中重印那篇当年名满天下的《从历史的尺度看新中国的特色与成就》。他回答说:“我却愿意把它忘掉,因为它虽有史实与感情,但对国内新气象只看到表面,未能探索新气象底层真正的动机。”数十年来,何先生研究横跨诸多领域,也因此打了许多学术争论的“笔墨官司”,有的争论甚至断续十几年,他从来都是一直坚持自己的观点。唯独此文,他坦率地表示“愿意把它忘掉”,承认自己“未能探索新气象底层真正的动机”。于他而言,至为难得。直面历史,追悔前愆,不愧史界泰斗风范。