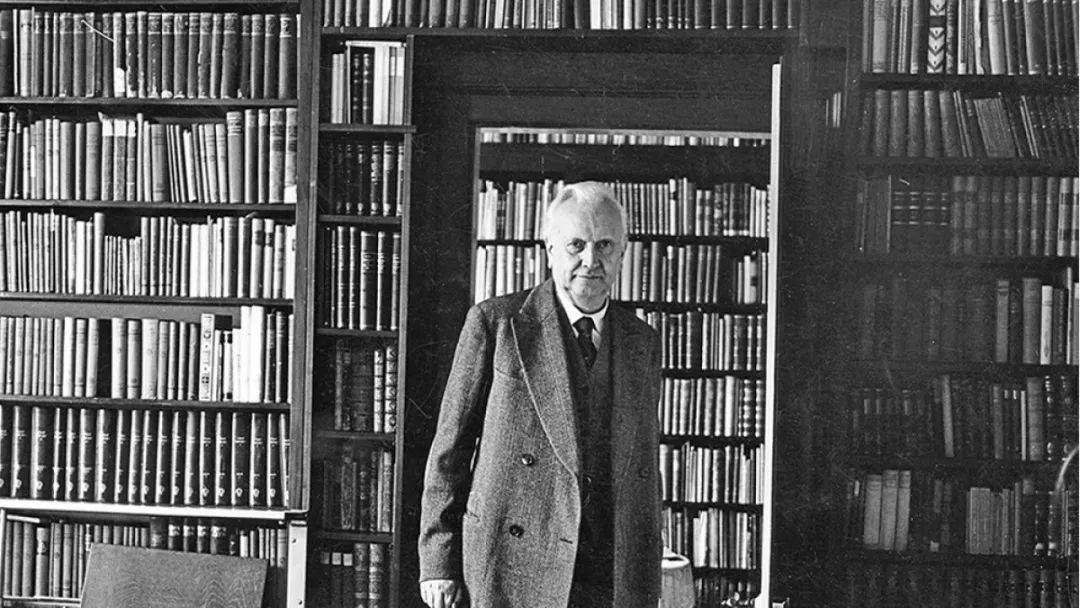

我在场,我幸存,我作证:雅斯贝尔斯对德国战争罪责的追问

雅斯贝尔斯(1883—1969),德国哲学家,存在主义的主要代表之一。曾任海德堡大学、巴塞尔大学教授。倡导存在哲学(后又称新人道主义),是20世纪具有世界性影响的重要哲学家。主要著作有《论历史的起源与目标》《我们时代的理性与反理性》《世界观的心理学》《罪责论》《生存哲学》《海德格尔札记》《哲学自传》等。

卡夫卡在他的长篇小说《诉讼》行将结束时讲述了这样一个貌似荒谬,实则残酷的寓言故事:一个乡下人想要进入法院办事,却在法院门口的守门人的威胁恐吓下被阻拦。尽管这个守门人看似地位卑微,但通过与其对话,乡下人越来越相信他拥有让自己进入法院的重要权力。他动用了各种手段想要买通守门人,守门人似乎是为了让乡下人不至于彻底绝望,也坦然接受这些礼物,但他始终就是不允许乡下人通过这道大门。随着岁月的流逝,乡下人日渐衰老,当他的生命将要结束时,他视觉减退的双眼却仿佛仍能看到一束亮光从法院大门的黑暗之中源源不断地放射出来。但就在这时,守门人走过来俯下身子,在垂死者的耳边大声说出了一个残酷的真相:这道门恰恰是专为这个长久徘徊于法院门外的可怜人所开设的。

根据卡夫卡作品《诉讼》改编的话剧。

在这个故事中,乡下人的命运是残酷的,他不得不接受各种荒谬的命令来维持他相信现实是合理的荒谬信仰。守门人的命运是荒谬的,他不得不执行各种前后矛盾的残酷命令来维持荒谬的秩序和他虚妄的权力感。对于习惯了法治社会管理模式的现代公民来说,这种生存处境或许是难以理解的,但对于德意志第三帝国治下的民众来说,这却是司空见惯的,尤其是在他们周围,充斥着千千万万个热衷于以层层加码的方式亲手造就这种梦魇般处境的“守门人”。而被雅斯贝尔斯的弟子汉娜·阿伦特描述为“平庸之恶”典型代表的阿道夫·艾希曼,则是这种“守门人”在现实生活中的一个鲜明化身。

艾希曼是纳粹德国的一名党卫军中校,在二战期间,他主要负责将东欧的犹太人大规模驱赶到集中营来加以杀害,因而他成为了在犹太人大屠杀中执行“最终方案”的主要负责人之一。1961年,他在以色列以反人类罪等15项罪名接受公审,并于1962年6月1日被处于绞刑。根据其犯下的滔天罪行,人们或许会以为,艾希曼是一个嗜血成性、无恶不作的邪恶之徒,但从汉娜·阿伦特的细致描述中却可以发现,艾希曼完全不是这样的人。艾希曼的本性似乎并不特别嗜好鲜血与暴力,在亲眼目睹了一次处决犹太人的场景之后,艾希曼就拒绝再次旁观这样的场合。艾希曼在日常工作上的表现是廉洁与忠诚的,他既不轻易接受犹太人的财物贿赂(除非是为了让犹太人产生虚假的希望,以便于防止他们聚集起来绝望地进行最后的反抗),也不接受美貌的犹太少女作为自己的情妇。相较于传统官僚的低效工作,艾希曼极大地提高了转运犹太人到集中营的工作效率。他设想出一整套流水线,以便于让隶属于不同行政部门的相关官员在同一个屋檐下集中处理这项工作,大大节省了犹太人在不同部门递交文书的时间。颇具讽刺意味的是,艾希曼的这些所谓的优良品质在那个特殊的历史时期几乎都让犹太受害者的处境变得更加恶劣。难道仅仅是由于缺少独立思考能力,才让无数像艾希曼这样的人物在德国共同造就了这种荒谬而残酷的生存处境?

1961年于耶路撒冷受审的艾希曼。

根据雅斯贝尔斯的生存哲学所提供的启示,对这个问题的解答远非如此简单。艾希曼的能力与才华确实是平庸的,但这并不意味着他将自己评价为平庸之辈。恰恰相反,他从小就表现出来的一个显著特征是不甘平庸,他会抓住一切机会来吹嘘和表现自己出类拔萃的优越地位。艾希曼出生于德国索林恩的一个中产家庭,他的父亲是索林恩电车电力公司的高层领导。艾希曼原本完全可以通过勤奋的学习与工作过上体面的中产生活,然而他不满足于这种平凡的生活。他在青少年时期就痴迷于运用神秘的异端宗教理论来论证自己高高在上的地位,这导致他的学习成绩一落千丈,成为了他父母的五个子女中唯一没能读完高中的人。失望的父亲将艾希曼安排到小煤厂去从事毫无前途的采矿工作,志大才疏的艾希曼迅速沦为底层民众,他的一生似乎就要在这种无望的黑暗中蹉跎。艾希曼在22岁的时候设法让自己转到了奥地利电机公司的销售部门工作,他在那里接触到了希特勒激进的政治宣传,他那躁动不安的灵魂理所当然地被这种宣传所吸引。艾希曼主动申请要完成党卫军内部的工作,并凭借其在达豪集中营与万湖会议的积极表现,得到了党卫军重要领导海德里希的赏识,由此获得了他原先完全无法想象的权力和地位。

由此可见,尽管艾希曼资质平庸且一度在社会底层艰难求生,但他本人拥有强烈的想让自己出人头地的权力欲和政治野心。德国纳粹在艾希曼最艰难绝望的时刻给予了他实现自己权力欲的机会,艾希曼由于绝处逢生而产生的感恩之心,让他成为了纳粹组织死心塌地的忠实信徒。但由于艾希曼缺乏足够的知识与智慧来用权力从事建设性的事业,由于他对那些比自己生活更优渥与能力更优越的人们长期抱持的嫉妒与怨恨,他就势必更热衷于通过权力来迫使人们去做他们不想做的事情,更热衷于通过权力来向他人施加痛苦而非使人快乐,更热衷于动用权力专横地否定而不是肯定他的下属向他提出的正当要求。这个出自社会底层的野心家“欲求专权是因为他以运用这种权力时的主宰感为乐,驱动着他的是对于非正义的爱:他喜欢看到那些屈从于自己的人们的软弱和卑微,并且乐于人们承认他是使他们变得卑微的任性的创造者”。这也就导致了艾希曼这样的权力拥有者在享受权力提供的快感时变得越来越傲慢与冷酷——他们原先的社会地位越卑微,他们在取得权力后表现得就越傲慢与冷酷。

《罪责问题》作者:(德)卡尔·雅斯贝尔斯 译者:安尼 版本:华东师范大学出版社 2022年12月

值得深思的是,艾希曼在公开审判的过程中不时想否认自己缺乏独立思考能力,他经常会援引著名哲学家的理论来为他的行为做出辩护。人们或许会猜测,艾希曼钟爱的哲学家是尼采、霍布斯或马基雅维利,但事实上艾希曼最为推崇也最为频繁求助的哲学家是康德。令人感到惊讶的是,艾希曼似乎真诚地相信,他实施的种种冷酷行为会符合康德要求行动者遵循普遍理性法则的绝对命令。像艾希曼这样的刽子手何以会将他非理性的迫害行径理解为符合康德道德哲学所倡导的理性法则呢?关于这个问题的答案,则需要到雅斯贝尔斯所深入剖析的支配那个时代的精神状况中去寻找。

根据雅斯贝尔斯的历史考证,现代文明普遍遵循着三大原则,正是这三大原则确保了现代文明的合理性,它们是:第一,坚定的理性主义,即坚定地以真理为导向去认识世界和改造世界。第二,个体自我的主体性,即个体积极主动地运用理性来形成自身的意见和信念。第三,世界是在时间中的有形实体,因而是一个不断呈现出新可能性的开放世界。雅斯贝尔斯发现,这三大原则在德意志第三帝国时期的精神状况中都遭到了颠覆,而这最终导致了非理性的狂热态度在德国的普遍流行。

雅斯贝尔斯指出,真理之所以在人类的文明中拥有无比的魅力,这是因为它暗含了人生之真谛所在。“损害了真理,则一切靠损害真理而赢得的东西也就统统为之败坏。”根据尼采的视角主义,每个人所持有的真理实际上都有其界限与盲点,一个人需要通过与他者的自由交流来推进自己的认识与扩充自己的真理。然而,在德国纳粹当局所刻意营造的舆论氛围中,人们在真理上产生的分歧就不再是一个与对错有关的认知问题,而是变成了一个与输赢有关的权力斗争问题。任何与自身存在差异的真理,都有可能是外敌用来颠覆既定权威的阴谋诡计。在这种氛围下,德国民众的实存“经常与普遍有效的真理对不上口径”,而对于那些坚持探取与表述普遍真理的德国人来说,他们的这种态度“首先意味着对自己的实存的威胁”。

电视剧《我们的父辈》。

随着对真理的关切在德国公共领域的缺席,德国民众就不得不经常面对各种朝令夕改的命令与自相矛盾的信息。坚持个体独立性,积极运用理性来对这些现象进行反思和批判的德国人不可避免地遭受了打压。在那个时期获得成功的德国人则普遍“具有那些使他们不愿意容忍他人成为真实自我的品质。他们往往要压制所有想要充分地自我表现的人,把他们说成是狂妄的、古怪的、偏执的、不实际的,并且故意用绝对的标准来衡量他们的成绩。由于到达高位的人只是通过牺牲其个体自我才到达的,因此他们就不能容忍在下级当中有自我表现。”

为了压制个体独立思考的权利与积极性,论辩中往往会诉诸群众的观点、利益与价值的正当性,然而,正如雅斯贝尔斯指出,“‘群众’这个词愚弄了我们,就是说,我们会被它误引到以数量的范畴来思考人类的方向上去:好像人类就是一个单一的无名整体。但是,群众在任何可能的定义上都不可能是那使人如其所是的本质的承荷者。每一个个人,都不仅仅是群众的单纯成员,都对自身拥有不能让渡的权利,都不能以丧失作为一个人所具有的独立实存的权利为代价而被融化到群众中去。诉诸群众概念,是一种诡辩的手段,为的是维护空洞虚夸的事业,躲避自我,逃脱责任,以及放弃趋向真正的人的存在的努力。”

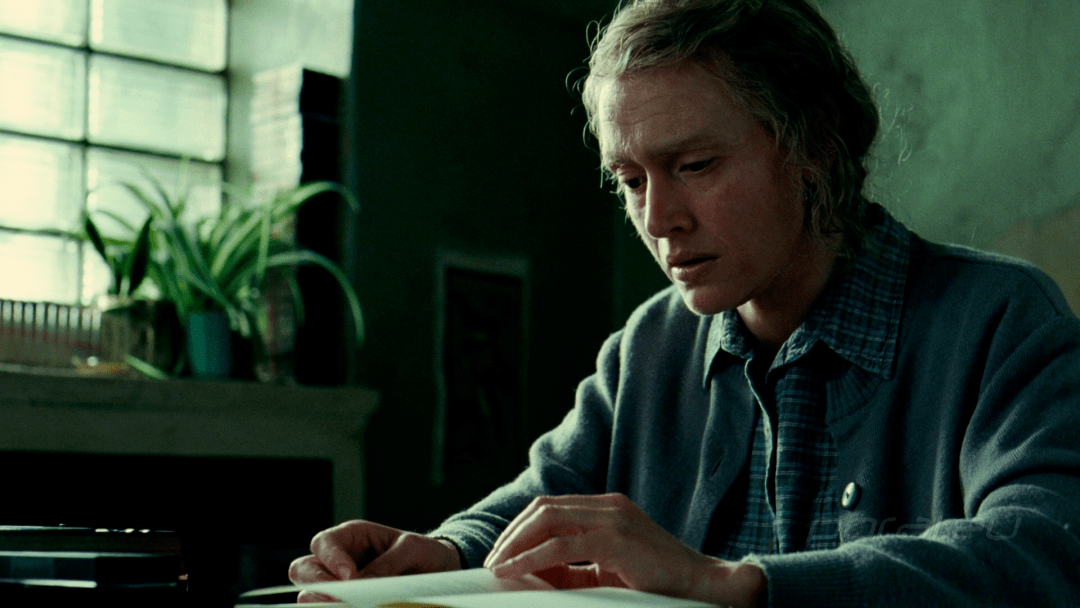

电影《朗读者》。

就其实质而言,“即使是一个结合起来的群众,也始终有着非精神和无人性的倾向。群众是无实存的生命,是无信仰的迷信。它可以踏平一切。它不愿意容忍独立与卓越,而是倾向于迫使人们成为像蚂蚁一样的自动机。凡越出他们理解力的事物都不能与他们相容。”当一个人放弃了运用理性独立思考的自我和个性之后,这个人也就成为了一个只能看到事物表面价值的人,他的生存“依赖于群众,关于群众的思想必定决定了他的活动、他之所虑以及他的责任”。可悲的是,这种“没有个性的人”在纳粹治下的德国形成了大批假借“群众”之名实施暴行的狂热分子。

随着这批狂热分子在德国舆论场和智识文化中发挥着越来越大的影响力,德国精神也发生了重大的变化,它“不再从自身出发,而是成为达到目的的手段。如此,它便变得如此灵活,成了诡辩的单纯工具,可以服务于任何主人。它为任何一种事态寻找理由,只要这事态是现存的或为既有的权力机构所希望”。说得更明确些,它不再以求真为导向,而是致力于去证实日耳曼种族无与伦比的优越性,这在德国思想文化上形成了严重的封闭态度。

电影《刺杀海德里希》。

雅斯贝尔斯发现,在成为人类历史最深刻转折点的轴心时代中发挥了重要作用的文明都有一个共同点,就是它们都不封闭于自身之中,因此对于其他文化所展现的“新的、无限的可能性保持着开放”,这也在很大程度上适用于德国文化生命力最旺盛的时期。德国文化创造力最强的时代,从来不会将视角仅仅局限于自身的传统。即便当拿破仑入侵德国时,歌德也会提醒德国的知识分子,德国人的文化教养深深受惠于法国,不要因为狭隘的种族仇恨而盲目抵制法国的思想文化,“在文化水平最低的地方,种族仇恨才最强烈”。席勒也明确主张,“在肉体的意义上,我们应该是我们自己时代的公民。但是在精神的意义上,哲学家和有想象力的作家的特权和责任,恰是摆脱特定民族及特定时代的束缚,成为真正意义上的一切时代的同代人。”

然而,当德国文化封闭自身并开始极力宣扬自身的优越性时,紧随其后的并不是德国人期待的文化盛世,而是一场给整个世界带来巨大灾难的全民狂热。历史的经验反复表明,言语暴力与观念暴力往往先行于实际的暴行。德国纳粹在封闭环境中形成的信念,让他们坚信自身具有相对于其他所有种族的至高优越性,其优越性的差距甚至相当于人与蝼蚁之间的差异。正如普通人在走路的过程中通常并不会在意自己踩死几只蚂蚁,对自身优越性具有如此坚定信念的德国纳粹,当然也不会在意自己给其他民族造成的巨大痛苦与灾难。

《时代的精神处境》作者:(德) 卡尔·雅斯贝尔斯 译者:黄藿 版本:华东师范大学出版社 2022年11月

更为严重的是,许多激进分子在这种封闭的世界中形成了一种强烈的肯定现状的倾向。由于意识不到存在者整体的无限性,他们的注意力就只能集中于某一有限状况,他们相信这个状况就是存在本身。于是,他们就倾向于“鼓吹当前,颂扬昙花一现的事物”,尤其是将德意志第三帝国的帝国意志视为不可置疑的绝对律令。纳粹御用哲学家结合黑格尔的国家理论来改造康德的道德理论,康德的绝对命令的理性基础就被偷换成了帝国的绝对意志。德国民众不再拥有运用理性反思帝国命令的权利,他们最多只能运用理性去思考如何更有效地实现这些命令所欲达到的既定目的(即便这些目的是邪恶的)。于是德国民众的理性就逐渐狭隘化为工具理性,失去了对目的、价值和意义本身的理性批判能力。这也就导致了德国的艾希曼们在不知不觉间产生了以下这个初看起来自相矛盾的态度:他们一边毫无理性地实施对犹太人的残酷迫害,一边又丝毫没有任何愧疚,反而认为自己的这些残酷行径符合康德道德律令的理性要求。

1966年,邦达尔丘克指导的电影《战争与和平》。

1929年达沃斯会议上的恩斯特·卡西尔(左)与海德格尔。