后包豪斯与纳粹,格罗皮乌斯的第三帝国时光(下)

来源: 纸上建筑IPA

没想到浓眉大眼的也叛变革命

纳粹在1933年4月11日关闭了包豪斯。之后,大量的包豪斯成员曾试图以“德意志包豪斯(Deutsches Bauhaus)”的名义重建,他们都像格罗皮乌斯一样,很傻很天真地相信包豪斯可以和纳粹和解。

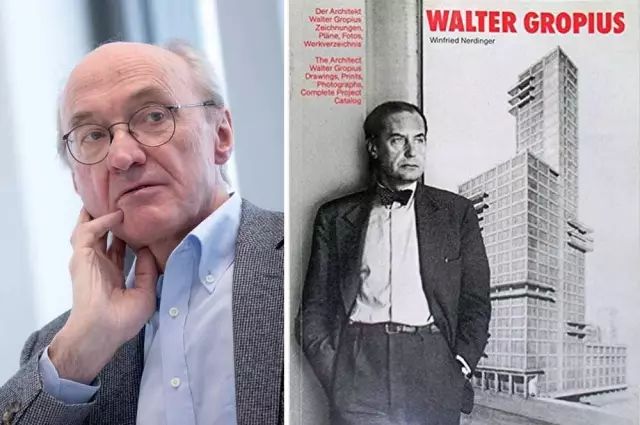

然而,也有一些人申请加入了纳粹的官方机构,成为体制内的一块砖,哪里需要哪里搬。也就是说,大量前包豪斯成员加入了纳粹。德国建筑史学家温菲尔德·奈丁格就记录了许多投奔纳粹的例子,而且他们都有一个共同的特点,那就是都出自格罗皮乌斯的工作室。

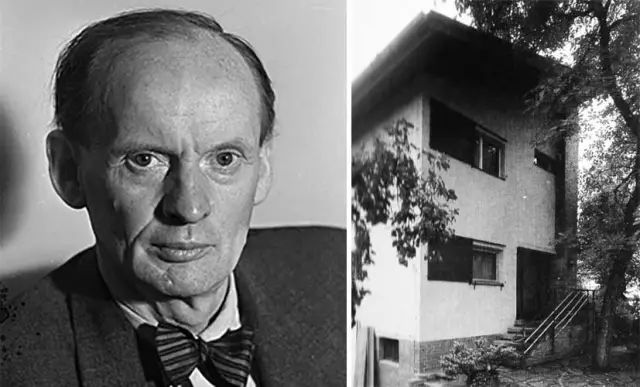

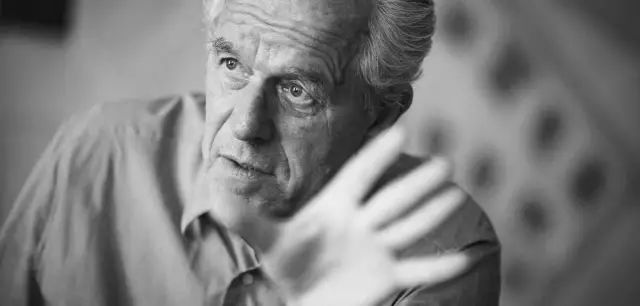

奈丁格(Winfried Nerdinger, 1944- )和他有关格罗皮乌斯的著作

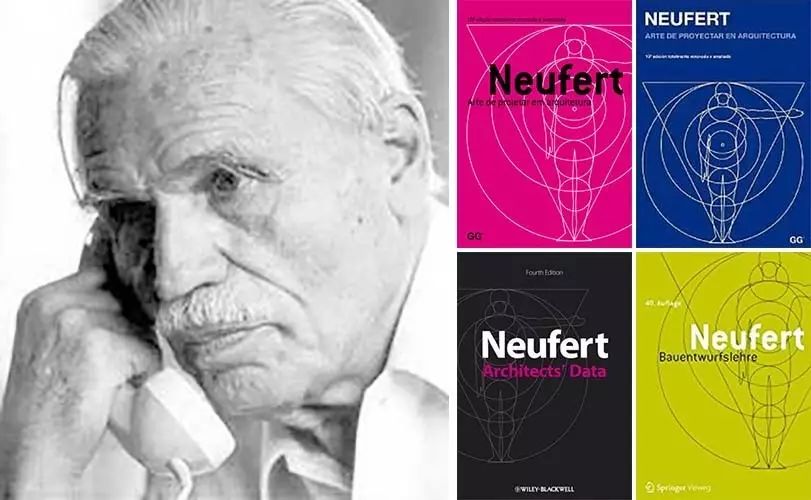

例如,大名鼎鼎的恩斯特·诺伊费特,他是包豪斯的第一批学生,后来成为格罗皮乌斯的得力助手。1936年出版的《建筑师资料》——也被直接称为诺伊费特——可能是全世界销量最高的建筑类书籍之一,经过35个版本的修订、增补并翻译成多种语言,成为建筑设计、杀人越货必备之良品。1939年,诺伊费特成为了施佩尔旗下有关工业建筑标准化的建筑师。

诺伊费特(Ernst Neufert, 1900-1986)和他各个版本的《建筑师资料》(Architects’ Data, 德语: Bauentwurfslehre)

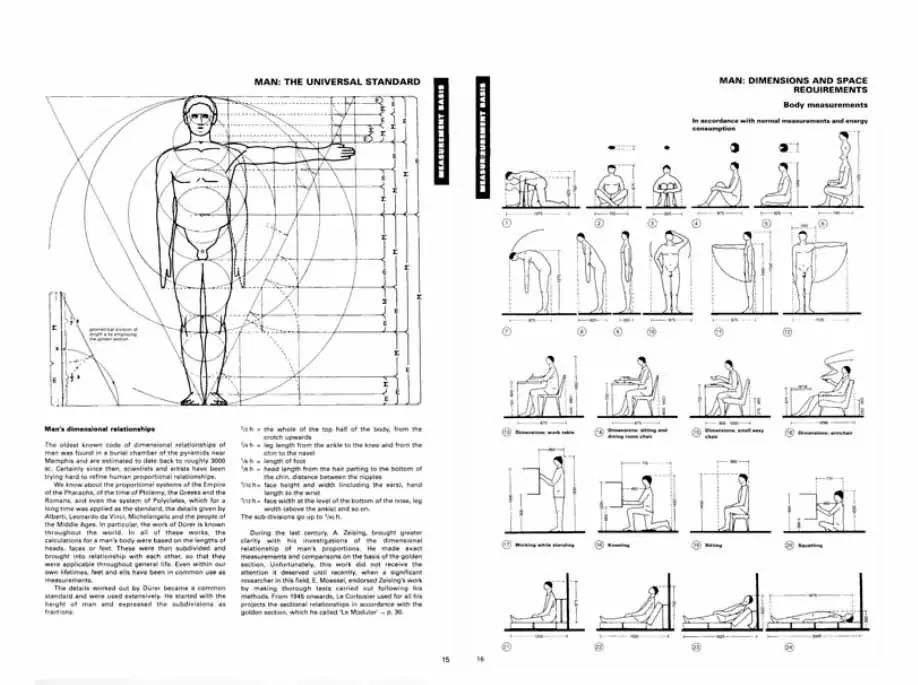

《建筑师资料》的内页

汉斯·达斯特曼(Hanns Dustmann, 1902-1979)成为希特勒青年团的建筑师,短暂跟随施佩尔之后成为席拉赫在维也纳的首席建筑师。

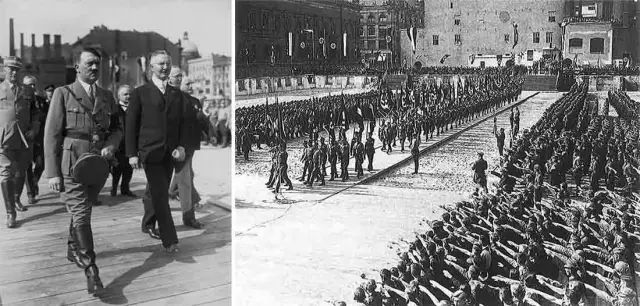

席拉赫(Baldur von Schirach, 1907-1974)和希特勒

其实,在包豪斯斗争最激烈的1920年代末至1930年代初,包豪斯成员可以相对容易地在纳粹德国谋求一份“中立领域”的工作,这包括了工业设计、平面艺术、摄影等。

例如,著名的工业设计大师威廉·华根菲尔德在1935年成为德国玻璃制品公司(Vereinigte Lausitzer Glaswerke)的设计师,他的一些设计被奉为经典,甚至到现在还在生产;卡尔·鲍尔(Carl Bauer, 1909-1999)作为建筑师任职于德国劳工总会。

华根菲尔德(Wilhelm Wagenfeld, 1900-1990)和他设计的包豪斯灯(Bauhaus Lamp, 1924)

不过,还有一些人远比“中立领域”走的更远。例如,曾是包豪斯学生,后来留校任教的辛柏(Hinnerk Scheper, 1897-1957),他完成了许多壁画项目,其中还包括了戈林为妻子(Carin Göring, 1888–1931, 瑞典男爵遗孀)建造的一座以她命名的普鲁士风格庄园(Carinhall)中的壁画。

辛柏(右一)和各位包豪斯大师在德绍包豪斯校舍屋顶,1928年。从左至右分别是:Josef Albers, Marcel Breuer, Gunta Stölzl, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky, Walter Gropius, Herbert Bayer, László Moholy-Nagy, Hinnerk Scheper。

戈林在卡琳庄园接见党卫军官员

还有许多包豪斯毕业生直接工作于赫尔曼·戈林在1937年7月成立的工业公司,这个巨型公司代表了当时世界“工业力量最伟大的集中”之一,至1940年员工总人数超过60万。

戈林和希特勒在总理府的阳台上检阅军队,1938年

和格罗皮乌斯一样,还有一位包豪斯大师想尽办法与纳粹相适应,那就是奥斯卡·施莱默(Oskar Schlemmer, 1888-1943),他试图在斯图加特重启自己的职业生涯。虽然因为犹太人身份的谣言而丢掉了工作,并被查个底朝天,包括血统、政党、包豪斯经历等,但施莱默仍然坚持自己是纯洁的,艺术创作是符合国家社会主义的原则——英雄主义的、不动感情的、清晰高效的等。然而并没有什么卵用,1934年还是在为慕尼黑的德意志博物馆国会厅创作的壁画中,创作了比划着希特勒招牌手势的形象。

施莱默(中)和包豪斯大师在克利的工作室中。从左至右分别是:Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer, Georg Muche和Paul Klee。

施莱默还维持了与鲍迪辛伯爵漫长的通信。鲍迪辛是纳粹党卫军卡尔·沃尔夫将军的妹夫,同时还在1934年至1938年间担任位于埃森,被誉为“世界上最美博物馆”的弗柯望博物馆(Folkwang Museum)的馆长。

左:鲍迪辛(Klaus von Baudissin, 1891-1961);右:卡尔·沃尔夫(Karl Wolff, 1900-1984)

鲍迪辛与施莱默的一系列信件以非常坦率的言辞讨论当时的艺术政策。鲍迪辛也曾拍着胸脯保证道,施莱默的壁画已经转移至展示室,并且画在人在,画忘人亡。然而,这样的保证最终还是空洞的,施莱默还是不断受到攻击。而且弗柯望博物馆也在第二次世界大战的炮火中化为灰烬。时隔60多年后,才由英国著名建筑师大卫·奇普菲尔德(David Chipperfield, 1953- )重新设计了一座新的弗柯望博物馆。

1930年代的弗柯望博物馆,展厅墙面上为施莱默创作的壁画

大卫·奇普菲尔德,弗柯望博物馆,埃森,2007-2010

1930年代,像施莱默这样以谨慎乐观态度工作的人不在少数,尽管在战争期间他们变得越来越悲观,但仍然坚持工作。

希特勒来了,格罗皮乌斯、密斯也不好使

虽然德国的现代主义在1933年后经历了一段极为困难的时期,但对于格罗皮乌斯和其他现代主义建筑师而言,仍有一丝曙光照射进来,那就是1933年2月开始的柏林新国家银行(Reichsbank)的竞赛。

由于员工人数的暴涨,以及规模的极速扩张,国家银行急需一座新的总部大楼。而这时正值纳粹开始掌权,于是国家银行便得到了极高的关注,后来也成为纳粹实施的一系列代表性建筑中的第一座。纳粹要求新国家银行不仅是一个高效的工作场所,而且还需要是一个第三帝国首都的纪念碑。

30位德国知名建筑师受邀参加竞赛,其中不乏大量现代主义建筑师,例如,珀尔齐格、格罗皮乌斯、密斯、海斯勒、智利屋(Chilehaus, 1924)的建筑师霍格、贝壳屋(Shell-Haus, 1932)的建筑师法瑞坎普、哈佛大学德国博物馆(Adolphus Busch Hall, 1910)的建筑师贝斯特梅尔,相对保守的克雷斯、特塞诺、拉夫等。可见,当时纳粹政权对现代主义还保有相当程度的宽容;不过,犹太人便没有这样的好运,大名鼎鼎的门德尔松(Erich Mendelsohn, 1887-1953)就未在受邀之列。

从左至右分别为:上排,珀尔齐格(Hans Poelzig, 1869-1936)、格罗皮乌斯、密斯、海斯勒(Otto Haesler, 1880-1962)、霍格(Fritz Höger, 1877-1949);下排,法瑞坎普(Emil Fahrenkamp, 1885-1966)、贝斯特梅尔(German Bestelmeyer, 1874-1942)、克雷斯(Wilhelm Kreis, 1873-1955)、特塞诺(Heinrich Tessenow, 1876-1950), 拉夫(Ludwig Ruff, 1878-1934)。

著名的智利屋(Chilehaus, 1924, 汉堡)和贝壳屋(Shell-Haus, 1932, 柏林)

评委会由5人组成,分别是:德国建筑师凯斯令、博纳茨、贝伦斯、舒马赫,以及柏林城市建委的瓦格纳。

从左至右分别为:凯斯令(Martin Kießling, 1879-1944)、博纳茨(Paul Bonatz, 1877-1956)、贝伦斯(Peter Behrens, 1868-1940)、舒马赫(Fritz Schumacher, 1869-1947)。

在经历了一系列激烈的攻击、辩论,以及瓦格纳的退出之后,评委会最终选择了六位入围建筑师,分别是:贝克(Fritz Becker)、弗里克(Kurt Frick)、普法伊费尔/格斯曼(Arthur Pfeifer & Hans Großmann)、皮诺/格伦德(Karl Pinno & Peter Grund)、米比斯/艾默里克(Paul Mebes & Paul Emmerich)、密斯。每人获得了5000马克的参赛费,大约是一个工人月薪的两倍。实际上,六位建筑师入围也是妥协的结果:两位是纳粹成员,两位是保守派,还有两位是获得赞赏最多的米比斯/艾默里克和密斯。

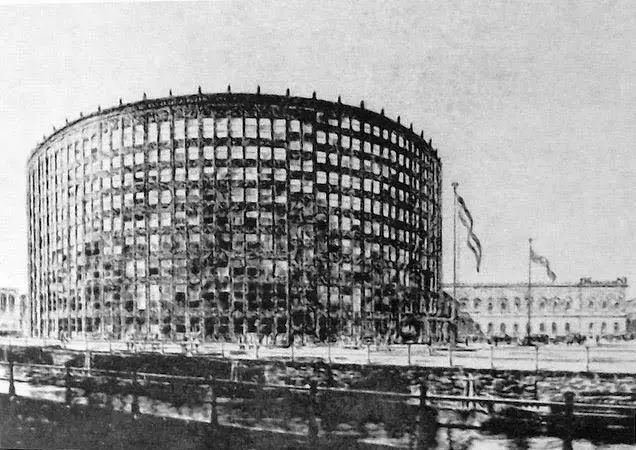

珀尔齐格,国家银行竞赛方案,1933年

弗里克,国家银行竞赛方案,1933年

皮诺/格伦德,国家银行竞赛方案,1933年

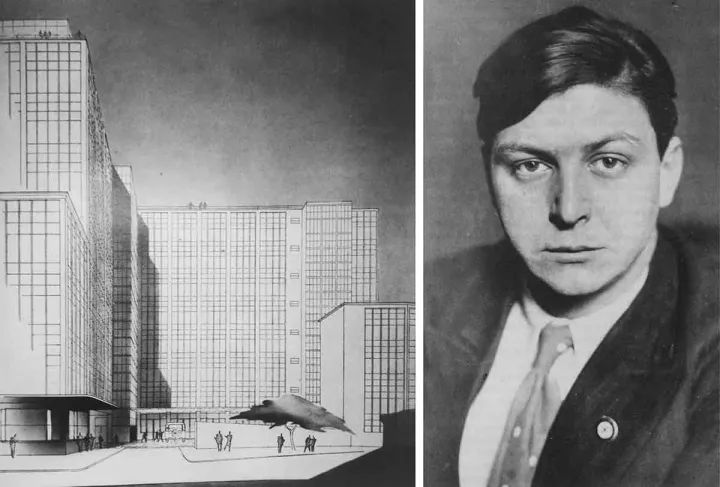

也许,格罗皮乌斯认为这是他大显身手的最好时机。从提交的竞赛图纸来看,格罗皮乌斯无疑付出了巨大的努力:包括23张不同的建筑图,以及一系列极具艺术性的模型照片,远超竞赛要求数量。

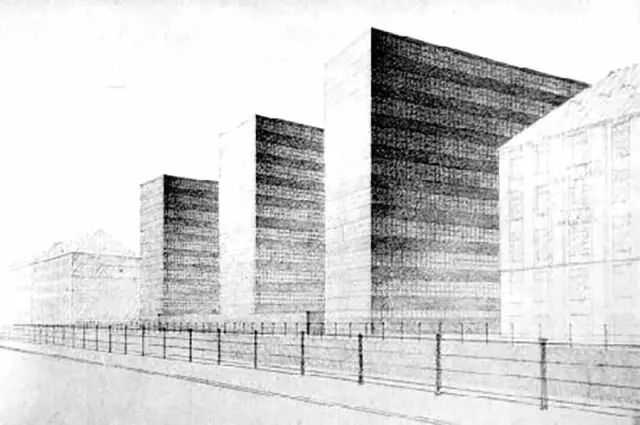

格罗皮乌斯,国家银行竞赛方案,1933年,模型照片

格罗皮乌斯,国家银行竞赛方案,1933年,透视

格罗皮乌斯的方案清晰地回应任务书提出的问题。例如,他严格控制造价(这点在之后的大萧条中非常重要),并且在设计说明中花了七页来描述“预防空袭的措施”,详细设计了当遭遇炸弹、毒气、病菌等袭击时的应对措施。

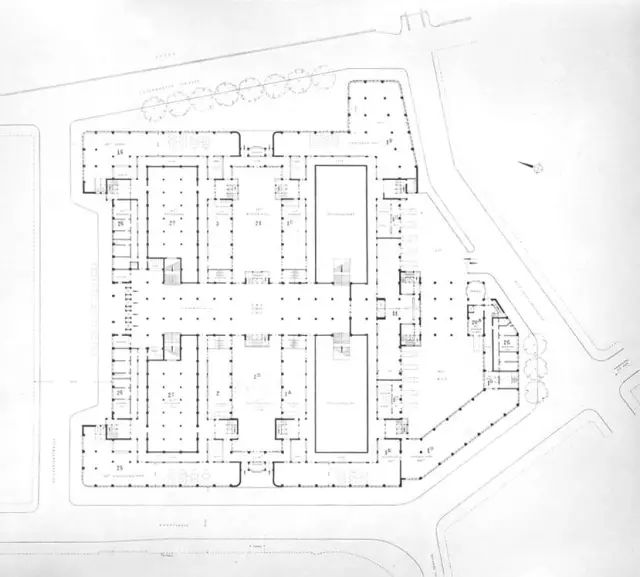

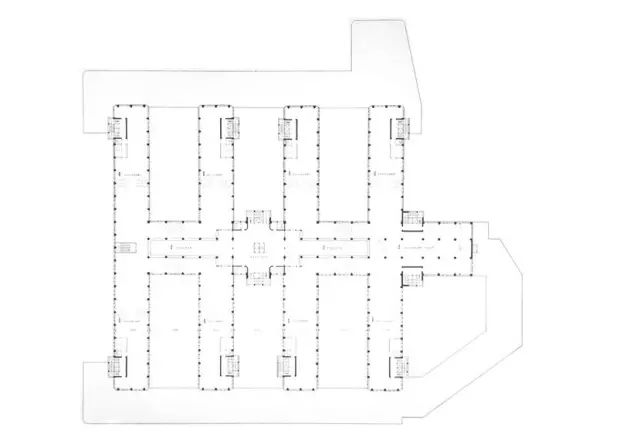

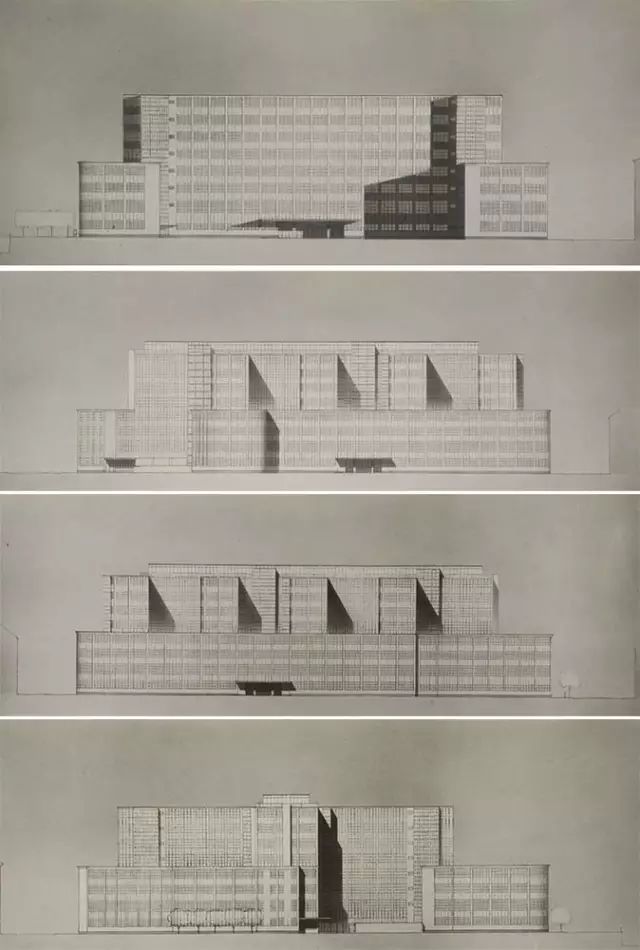

更重要的是,格罗皮乌斯的设计显示了对风格的妥协。建筑占满了整个街区地块,上部由四栋板楼体量依次排开,使得光线可以进入其中。从平面到立面都呈现出极具古典意味的纪念性:首层的建筑入口几乎都位于各个立面的中央,并且连同内部空间构成一个“希腊十字”型的公共空间;典型的规则开窗别无其他装饰,可以看做是现代主义与国家社会主义的融合;钢结构搭配石材立面正是当时的流行趋势。

格罗皮乌斯,国家银行竞赛方案,1933年,地下一层平面图

格罗皮乌斯,国家银行竞赛方案,1933年,一层平面图

格罗皮乌斯,国家银行竞赛方案,1933年,二层平面图

格罗皮乌斯,国家银行竞赛方案,1933年,标准层平面图

格罗皮乌斯,国家银行竞赛方案,1933年,立面图

格罗皮乌斯,国家银行竞赛方案,1933年,剖面图

从格罗皮乌斯提交的模型照片中也不难发现,他的设计是多么鲁莽,与周围的历史建筑格格不入;建筑语言方面,也可以清晰地看到法古斯工厂和包豪斯校舍的影子。最终,他的方案因为太像一座巨大的工厂而未能入围。

格罗皮乌斯,国家银行竞赛方案,1933年,模型照片

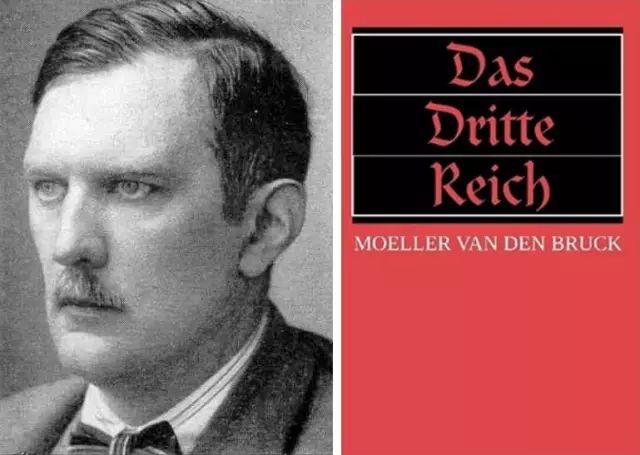

相比之下,密斯的入围方案更值得玩味。同样是纪念性,同样运用了玻璃,有评论家称其为“一个精彩的辛克尔和贝伦斯的新古典主义传统的重新解读”。密斯之后也承认道,他曾经读了德国文化史学家及作家凡登布鲁克有关的普鲁士风格的著作,虽然凡登布鲁克不支持纳粹,但正是他于1923年出版的极具争议的《第三帝国》促进了德国的民族主义,以及影响了后来的纳粹党。1933年11月15日,密斯还出席了文化部第一次会议, 并且给戈培尔留下了深刻的印象。总之,密斯也认为他能够将现代主义和纳粹政权鼓吹的新理想综合起来。

德国文化史学家及作家凡登布鲁克(Arthur Moeller van den Bruck, 1876-1925)和其所著的《第三帝国》(Das Dritte Reich, 1923)

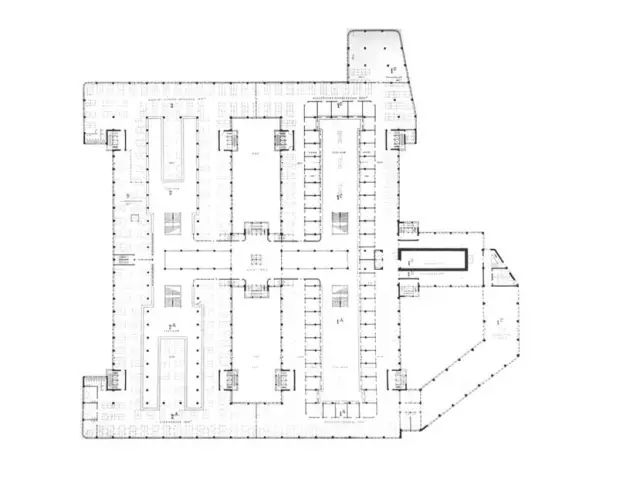

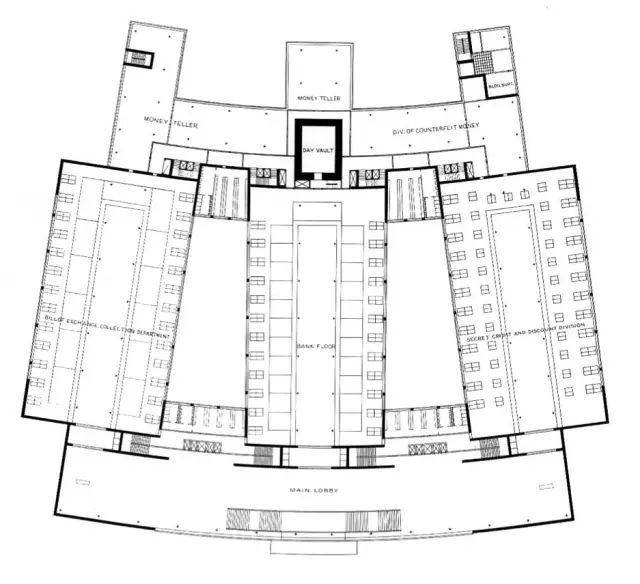

密斯的方案是一个“前后不一”的设计。正面,他设计了一个纪念性的古典立面,入口位于中央,可以通过巨大的门厅进入各个办公空间;而背面,和格罗皮乌斯一样,日照需求将建筑体量拆解成三个并置的体量,均衡被非层级的序列代替,形成现代主义最常用的功能主义立面。

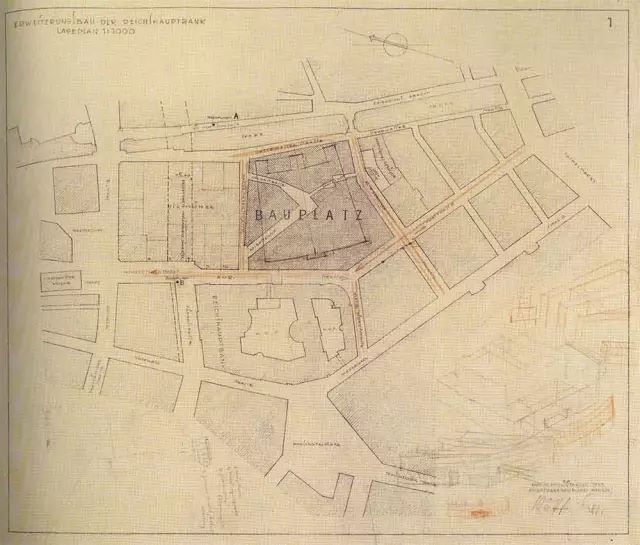

密斯,国家银行竞赛,总平面图

密斯,国家银行竞赛,标准层平面图

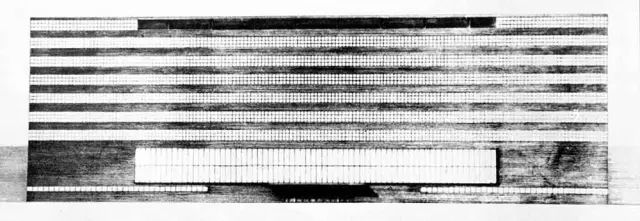

密斯,国家银行竞赛,正立面图

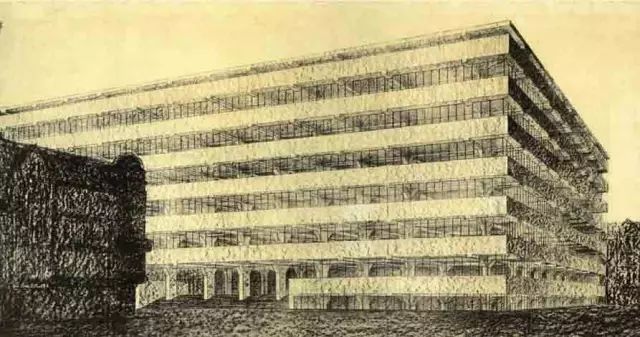

密斯,国家银行竞赛,背面透视图

密斯使用的带形窗可追溯至他1923年的混凝土办公楼方案,以及门德尔松的舍肯百货商店。当时作为密斯助手的伍根伯格就回忆道,在国家银行的竞赛过程中曾参考肖肯百货公司的开窗比例。

密斯,混凝土办公楼方案(Concrete Office Building, 1923),透视图

门德尔松,舍肯百货商店(Schocken Department Store, 1929),外观

被成为“密斯右手”的建筑师伍根伯格(Sergius Ruegenberg, 1903-1996),1925年至1934年为密斯工作,参与设计了吐根哈特住宅,为1929年巴塞罗那德国馆的巴塞罗那椅绘制了大量草图,二战后为汉斯·夏隆工作了十年。

密斯希望通过创造古典和现代主义的立面来调和与新政权的关系。然而,这两种不和谐的修辞方法之间没有明显的分离,砖和玻璃颠覆了纪念建筑的建构预期,特别是当考虑到施佩尔后来的“废墟价值论”。对于法西斯者而言,在公共建筑上,砖和玻璃的立面就是未完成的。

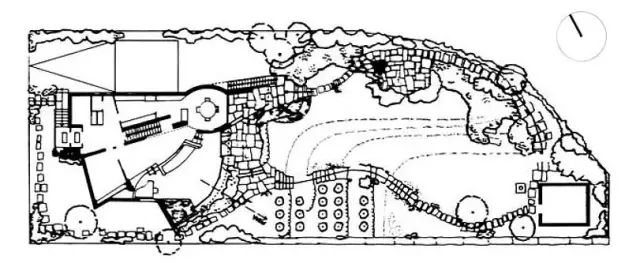

这很容易联想到夏隆在纳粹时期设计的本施住宅。出于政治原因,夏隆被迫在正立面表达了传统民居的意象;但在背面,据说政府是不看的,用玻璃界面建立起一个真正现代主义的内外关系。这就像密斯在国家银行中的处理方式:有一个传统封闭的正面,以及一个真正需要开放的背面,不受政治修辞的控制。

汉斯·夏隆(Hans Scharoun, 1893-1972),本施住宅(Baensch House, 1935),正面外观

夏隆,本施住宅,背面外观

夏隆,本施住宅,平面图

总之,格罗皮乌斯和密斯的设计都可看作是一种古典主义的纪念性与现代主义的纯粹性的杂糅。古典和现代在这里成为优柔寡断的选择:要么对纪念性妥协,在德国的新政权下继续维持一个建筑师的身份;要么是一种折衷的方式,将纪念性和现代综合起来。

然而,这两个选项终将被认为是失败的,并没有成为纳粹所偏爱的新古典主义的替代品。建筑学家莫廷斯从密斯用炭笔绘制的效果图中看到了一种不安和恐惧,

也许密斯企图寻求表达的新国家社会主义的特征:并不是纳粹所宣传的特征,而是其真正的特征——没有灵魂的、空洞的、非人道的。

左:密斯,国家银行竞赛,正面透视图;右:建筑学家莫廷斯(Detlef Mertins, 1954-2011),普林斯顿大学博士,师从安东尼·维德勒(Anthony Vidler, 1941- ),曾执教于宾夕法尼亚大学。

1933年9月,希特勒视察并否决了最终入围的六个方案,而选择了国家银行建筑主席海因里希·沃尔夫(Heinrich Wolff, 1880-1944)的方案作为实施方案。事实上,沃尔夫的设计也是希特勒决定的结果,而他最为关注的就是建筑事件的影响和宣传目的。后来,国家银行主席沙赫特还在著名建筑杂志《建筑世界》上为不久开始施工的国家银行写了项目介绍,不过看起来是十足的“伟光正、假大空”。

新国家银行的外部反映了国家机构的特征,国家银行的精神就是坚实和绝对的信赖。因此,这个建筑将变成我们第三帝国的标志,只要我们团结一致,坚固的、荣耀的、可信赖的建筑最终可带领德国人走向自由和胜利。

国家银行主席亚尔马·沙赫特(Hjalmar Schacht, 1877-1970)在著名建筑杂志《建筑世界》(Bauwelt)上为不久开始施工的国家银行所写的项目介绍,1937

1934年5月5日,希特勒和沙赫特出席国家银行的奠基仪式,广场上是纳粹冲锋队 。

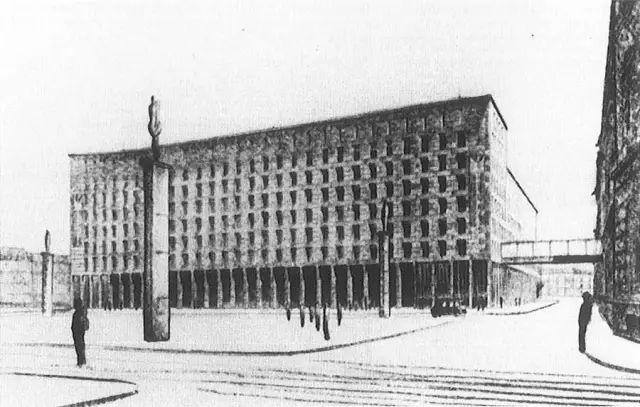

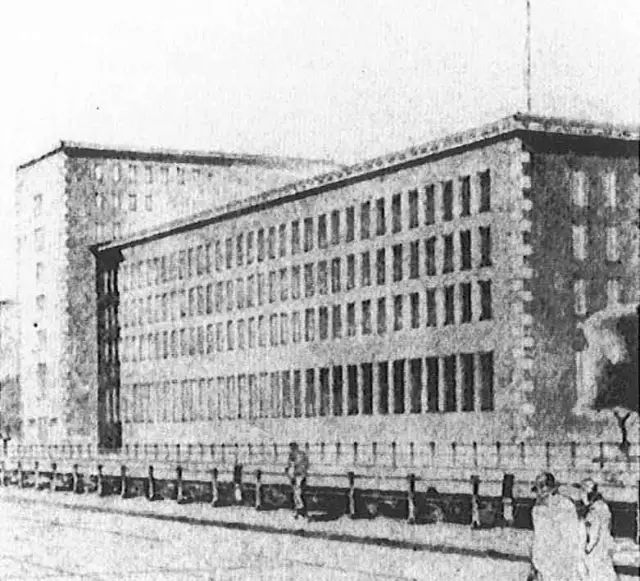

最终于1938年建成的国家银行是一座可供4000人办公的巨大建筑,建筑语言还是基于一套现代主义的语法,以及钢结构和石材立面的构造逻辑。这是一座“典型的纳粹建筑:光滑、冷酷、无装饰、令人不安”,或者说是“精简的古典主义”。二战后,建筑用作东德的共产党总部。2000年经由德国建筑师科尔霍夫改造后,现在是外交部的一部分。

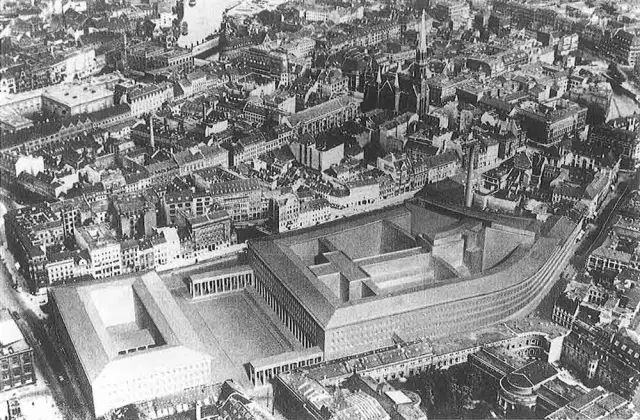

海因里希·沃尔夫,国家银行实施方案,鸟瞰拼贴图,1937

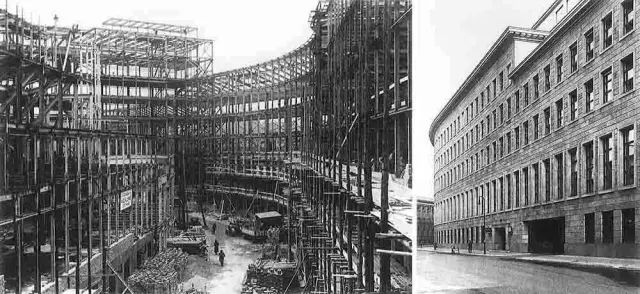

正在钢结构施工中(1936)以及建成后(1940)的国家银行

德国建筑师科尔霍夫(Hans Kollhoff, 1946- )

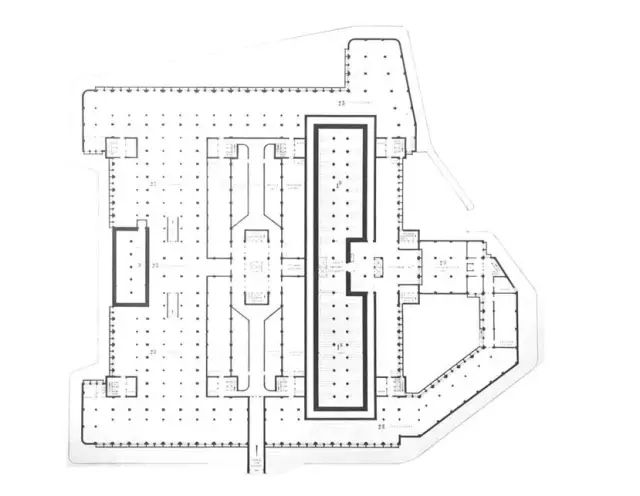

改造后的总平面图及首层平面图

改造前后的对比照片

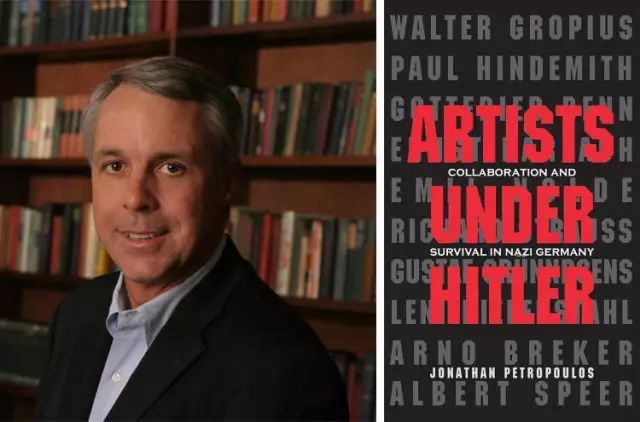

尽管格罗皮乌斯没能在竞赛中获胜,但是他也获得了作为受邀者的诸多好处。美国历史学家彼得普洛斯在其所著的《希特勒时期的艺术家们》中还写道,德国的新闻媒体称包豪斯的创立者是最终的六个入围者之一,他的设计得到了希特勒的仔细审阅。也许是彼得普洛斯参考的史实出现了错误,也许是格罗皮乌斯故意为之,如果是后者,那有点细思极恐。无论怎样,格罗皮乌斯都在向纳粹政权传递着与之妥协的信号。

美国历史学家彼得普洛斯(Jonathan Petropoulos, 1961- )和其所著的《希特勒时期的艺术家们》(Artists Under Hitler, 2014)

Flag都立了,依旧未能打开尴尬的局面

格罗皮乌斯在他极为重视的柏林新国家银行竞赛中未能取得名次,最终在希特勒的拍板下选择了一个简化的新古典主义式方案。于是,格罗皮乌斯转向了和他关系甚好的宣传部长汉斯·魏德曼以寻求其他机会。

左:格罗皮乌斯,国家银行竞赛方案,1933年,入口透视。右:汉斯·魏德曼(Hans Weidemann, 1904-1975),1935年

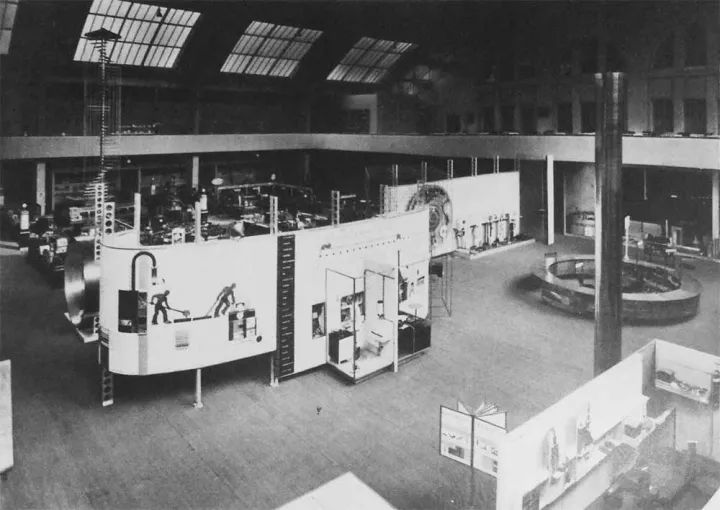

魏德曼邀请了十多位前包豪斯成员参与“不作不是德国人”展览,包括格罗皮乌斯、密斯、赫伯特·拜耶等。

赫伯特·拜耶(Herbert Bayer, 1990-1985),1933年

“不作不是德国人”(Deutsches Volk-Deutsche Arbeit)展览,1934年,展厅全景。

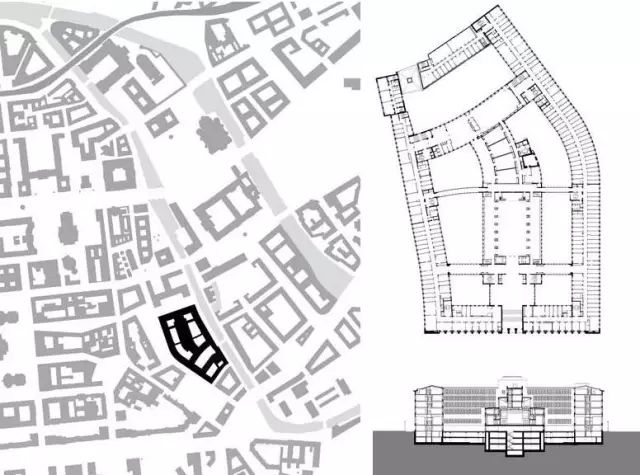

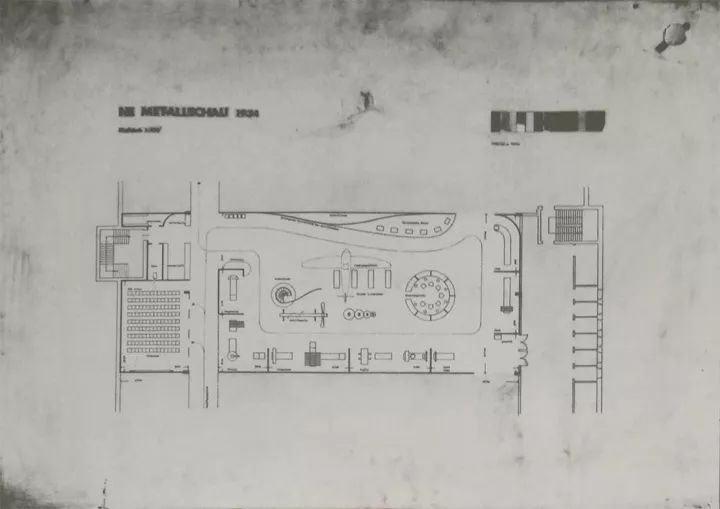

“不作不是德国人”展览,1934年,平面图。

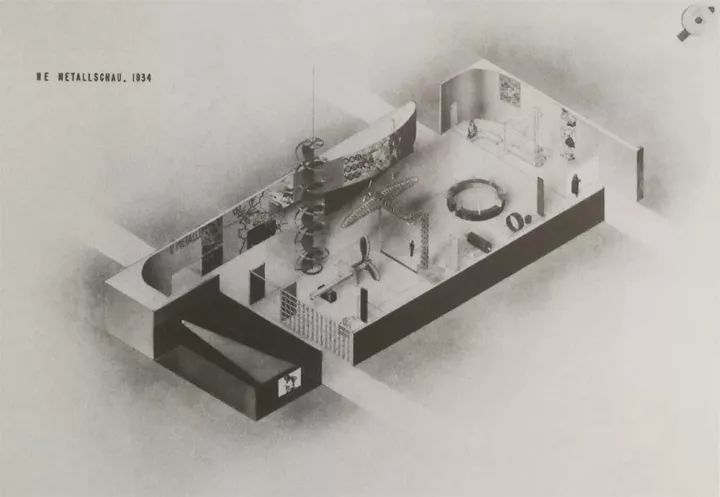

格罗皮乌斯与前同事施密特共同完成了有色金属工业设计部分的展场设计,该展览于1934年春天开幕。

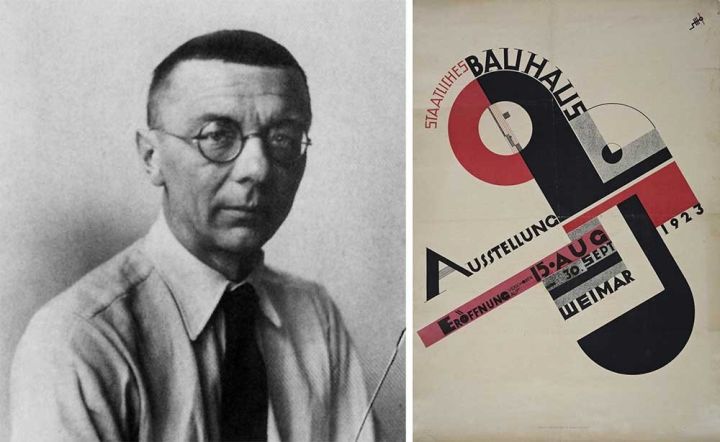

左:施密特(Joost Schmidt, 1893-1948),1919年进入包豪斯学习,1925年留校任教。右:施密特为1923年在魏玛举行的包豪斯展设计的海报。

“不作不是德国人”展览,1934年,轴测图,施密特绘制。

令人震惊的是,展览充满了意识形态和宣传性:它强调了纳粹的种族主义以及“人民社会”的概念。这种宣传展览成为国家社会主义文化项目的标志,纳粹官员利奥波德·戈特赫尔(Leopold Gutterer, 1902-1996)称其为“一个领导人民的有用工具”。

参展的前包豪斯成员备受质疑。他们是否早就知道展览充满意识形态并用于宣传,这不得而知;可以肯定的是,格罗皮乌斯并不是纳粹,他认为纳粹是需要谨慎对待的对手。格罗皮乌斯曾写信给胡宁,

我一生从未对政治积极,并且从未属于任何政党,我只关心自己的工作。

然而,在寻求与新政权调和的过程中,他的决定却给我们完全不同的印象。

再比如,格罗皮乌斯还在魏德曼的撮合下与城市规划师希尔布莱特共同参与了一个纳粹发起的建筑竞赛:德国工人住宅。场地在蒂尔加滕(Tiergarten),右侧是柏林的核心。魏德曼出任竞赛评委主席使得格罗皮乌斯信心倍增,评委还包括特塞诺、施佩尔、博纳茨,以及一些对现代主义表示同情的人。

德国城市规划师希尔布莱特(Rudolf Hillebrecht, 1910-1999)

从左至右分别为:特塞诺(Heinrich Tessenow, 1876-1950),施佩尔(Albert Speer, 1905-1981),博纳茨(Paul Bonatz, 1877-1956)。

格罗皮乌斯的方案除了住宅之外,还构想出一个举办运动、戏剧、音乐会的场所,包含一系列休闲设施等。在1934年给魏德曼的信中,格罗皮乌斯这样写道,

德国工人住宅应该是德国工人精神的神庙,应该是永恒的,新的无产阶级集体概念——无阶级区分。形式应该是国家社会主义的世界观。

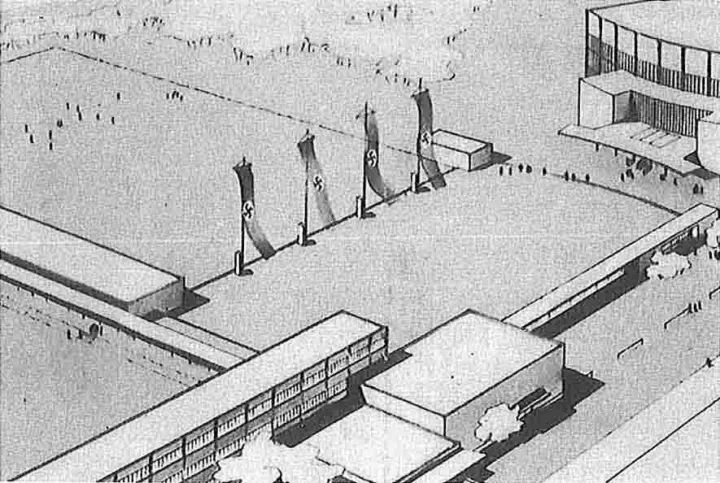

格罗皮乌斯对纳粹极尽迎合,不但在1934年1月发表于《德意志建筑报》(Deutsche Bauzeitung)的声明中公然支持政府,甚至在方案效果图中清晰地表示了纳粹旗帜,就像施佩尔在其设计的党部大楼一样。

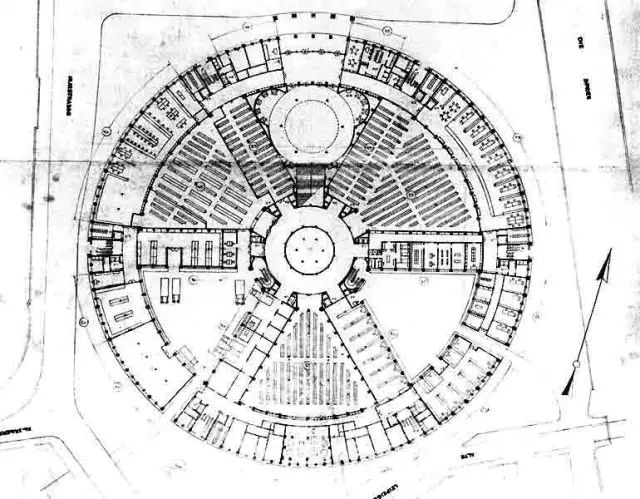

格罗皮乌斯和希尔布莱特,德国工人住宅,1934年

然而,最终还是在希特勒的干预下撤消了竞赛,格罗皮乌斯依旧未能得到这个项目,这也成为他在德国参与的最后一个项目。

格罗皮乌斯的方案很容易让人想起密斯为1935年布鲁塞尔世博会德国馆所设计的方案。1934年7月,密斯受宣传部邀请提交设计方案。要知道,这并不是一个公开竞赛,而是密斯和戈培尔的私人讨论。纳粹政权也谨慎地希望与密斯这样的现代主义者和解。

然而,展馆的布局和主题却早已于两个月前由宣传部画好:四个主展厅包围着最重要的“荣耀大厅”,剖面上写着“农民和土地”以及“人民和国家”。密斯深谙项目的实质,于是在设计中也极力呼应纳粹。密斯这样描述他的设计,

展览建筑必须用印象深刻的形式表达德国国家社会主义的意志,它必须成为国家社会主义战斗力和英雄意志的象征。

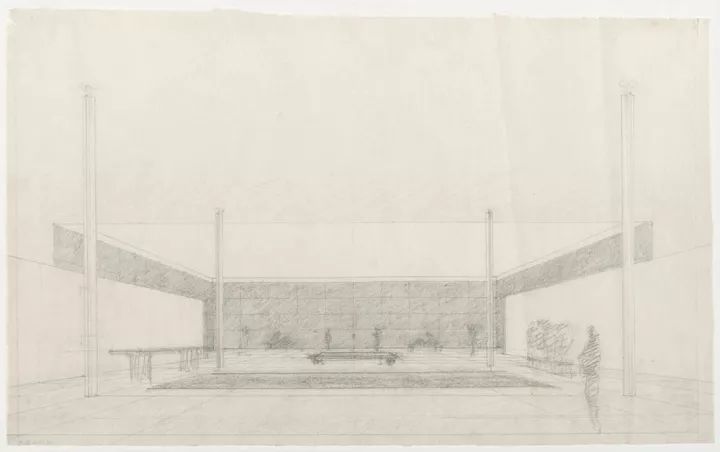

密斯,1935年布鲁塞尔世博会德国馆(German Pavilion at the Brussels World Fair of 1935),1934年,室内透视

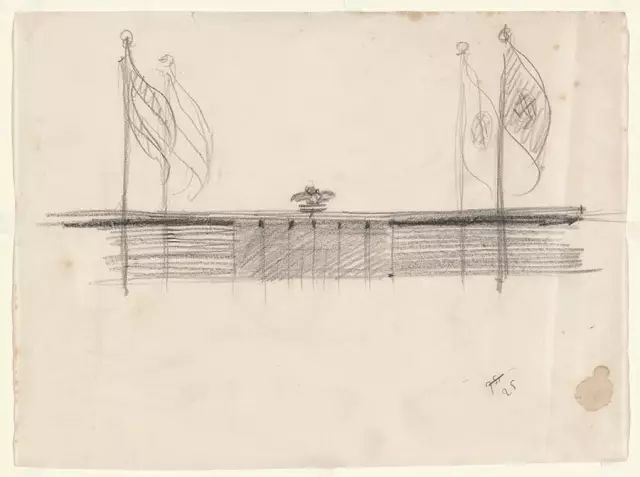

密斯手绘的草图同样包括了“卐”字旗帜,虽然有些抽象,以及一个巨大的德国鹰。密斯还写道,荣耀大厅将成为国家的象征。

密斯,1935年布鲁塞尔世博会德国馆,1934年,主立面透视。

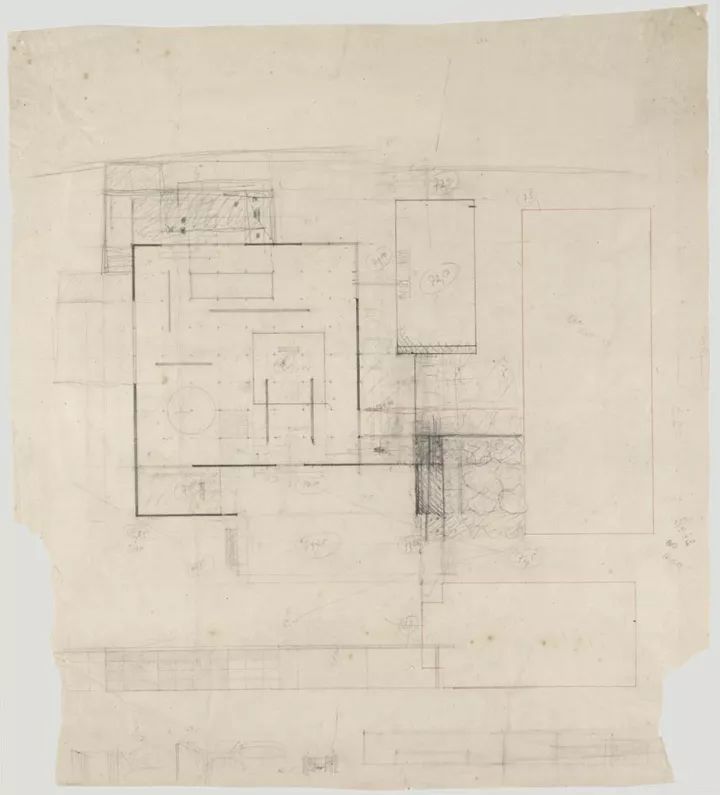

密斯,1935年布鲁塞尔世博会德国馆,1934年,平面及立面研究。

建筑图纸和模型被带到勃兰登堡-普鲁士艺术学院由希特勒亲自评判。据说,当希特勒看到密斯的方案时,反应极其强烈;他打碎了模型,掀翻了桌子。后来,密斯的助手塞尔吉乌斯·伍根伯格被叫去取回了模型的残骸。

实际上,希特勒不喜欢所有的方案,随即命令德国撤出了那届世博会。这使得施佩尔设计的1937年巴黎世博会德国馆显得格外重要。其实,希特勒也曾想撤出巴黎世博会,但施佩尔设法说服他留了下来。后来,施佩尔在其自传中透露,他曾秘密地获取了苏联馆的建筑方案,并向希特勒保证,德国馆会碾压对手的设计,成为代表“反对共产主义的堡垒”。

1937年巴黎世博会,面面相觑的德国馆(左)和苏联馆(右),埃菲尔铁塔夹在中间不知如何是好。

1937年巴黎世博会,德国馆和苏联馆。

格罗皮乌斯拼尽全力也未能在建筑实践上有所斩获。最终,不堪忍受的他准备在1934年迁居英国。密斯的情况略好于他,留在德国的时间最长,希望挽救那些还能够挽救下来的东西。但是,从此以后,他再也没能建造任何东西,而使自己致力于庭院住宅理论研究,直到这种局面变得无法维持时,于1938年被迫移居美国。

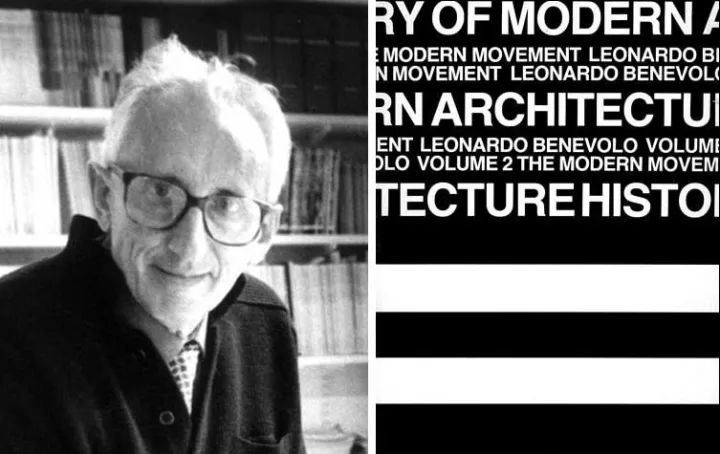

格罗皮乌斯的德国时光可谓:成也政权,败也政权。本奈沃洛就曾在《西方现代建筑史》中评价道:

在德国,现代建筑师们的专业地位主要是与政府委托相联系,并且从事津贴建筑工程。这在1925到1933年间本来是现代建筑运动的着力重点所在,使得格罗皮乌斯和得以与国家的经济现实进行有益的接触;可是现在,这却成了瘫痪的原因,因为它使得建筑依赖于政权。

意大利建筑史学家本奈沃洛(Leonardo Benevolo, 1923-2017)和其所著的《西方现代建筑史》(History of Modern Architecture, 1977)