杨亮功: 五年大学生活

来源: 《传记文学》

杨亮功(1895—1992),原名保铭,字亮功,安徽巢县(今巢湖)人。1915年进入北京大学预科,1917年升入本科国文门,1920年毕业。先后任天津女子师范学校教员、安徽省立第一中学校长。1922年赴美留学,1924年获斯坦福大学教育学硕士学位。后到哥伦比亚大学、纽约大学教育学院从事研究,1927年获纽约大学教育学博士学位。1928年回国,任国立第五中山大学文科主任、教育系教授。同年6月任上海公学副校长。1929—1931年先后任安徽大学文学院院长、秘书长、代理校长、校长等职。辞职后到北京大学教育学系任教,曾讲授教育行政、视学指导、教育概论、教学指导、教育调查、地方教育行政等课程。1933年当选中国教育学会理事,3月任监察委员。1936年当选中央研究院评议员。1948年7月至次年5月,再任安徽大学校长。1949年后任台湾师范学院教授,兼教育系主任。著有《五四》《中山先生教育思想述要》《教育学之研究》《中西教育思想之演变与交流》等。

五年大学生活

民国四年夏我在合肥省立第二中学毕业,束装北上,作升学准备。这是我初次出远门,父亲由乡间伴送我到县城。父亲于宣统年间曾以孝廉方正晋京殿试,对于途中一切情形指示甚详。由巢县搭小轮,经芜湖,乘大轮,到南京,转津浦铁路北上。同行一共四人,皆系本届毕业同学,路上相互照料,减少很多旅途上的困难。到北京时已八月中旬,我所希望投考的北京大学试期已过。遂投考国立工业专门学校,幸获录取,尚未注册入校。听说北京大学旁听生尚有余额,于是又转入北京大学。我之所以宁愿牺牲工专正式生资格而做北大无学籍的旁听生,一由于要达成家庭要我进大学之愿望;二因为我在中小学读书,一向是偏重文史,而且那时一般学生心理,不大重视理工科,——恰与现在相反。我在一学年完毕后,由旁听生改为正科生。

(杨亮功)

北大预科功课甚为严谨,其教育目的在作升入大学本科之准备,所以学科方面注重语文训练及基本知识之培养。预科学长徐崇清先生特别偏重英语,他本人就很少说中国话,因此外籍教授颇占势力。有些科目是全用英语讲授,教西洋史及演说学的便是两位英国人。西洋史是用《迈尔斯世界通史》(Myers: General History)做教本,演说学是选读短篇英文演说。这位教演说学的英国人不仅要我们背诵演说词,而且要于背诵时能表现出优良的演说姿势,很像古代希腊文字老师(Grammatist)教文学的方法。另外一位教英文的郭先生上课时也是用英语教学,他用的教本是Tales from Shakespeare。我是刚从内地中学毕业,英文程度很浅,因此感觉有些吃力。

那时预科国文是由沈尹默先生担任。沈兼士先生是教文字学,我们最怕兼士先生的考试,他常考冷僻篆字,稍不留意就有零分的危险。其外有陈百年先生讲授哲学概论。桂邦杰先生教授地理,这位老者善诙谐,加上一口扬州土音,说起话来,常常教人发噱。到了第二年,马幼渔(裕藻)先生教我们的国文,一年中只讲庄子《天下篇》一篇,旁征博引,大有欧洲中世纪大学教学的作风,——专重评解“注释”。可是得益不多。

(沈尹默)

(马裕藻)

大学预科的设置,是民国元年蔡孑民先生做教育总长时所主张,到了民国十一年后始废除。我现在感觉到这个制度实有其优点。学生在大学预科有了语文及普通学科之充分准备后,升入本科时学习专门学科可以减少许多困难。中世纪欧洲大学初创立时,设有文、法、医和神学四科,而文科实系其他三科之预备科,——准备拉丁文。(当时大学教学系用拉丁文)目前我国大学成绩低落,语文程度不够是其主要原因。

民国五年底,蔡子民先生继胡仁源先生主持北京大学,次年夏季招生,对于投考文科中国文学系的资格特放宽尺度,大学预科未毕业者,亦可投考。我见猎心喜,结果居然考取。我记得我的考试成绩是国文七十五分,文字学八十分,历史成绩最坏,平均总算及格。因此我在预科只读了两年,加上本科三年,共在北京大学住了五年。

我在北京大学本科读书的时候,正是北大学术风气转变的时期,这个转变的结果竟导致了全国学术思想之转变。尼克尔(John Nichol)在其所著《拜伦传》中曾说过:

从历史上看,每值我国(英国)遭逢危急存亡的大难时,这些从大学冒出来的智慧之火,便将整个国家燃烧出一个新的生命。从威克立夫(Wycliffe)拉替麦(Latimer)洛克(Locke)吉本(Gibbon)马考莱(Macaulay)诸大家一直到目前的物理学时代止,(按指十九世纪末叶)每一时代的推动者很少是大学圈外的人。

由此可知一个大学学术思想之转变,因而推动了全国学术思想之转变,这并非是意外之事。所谓“大风起于萍末”。但是北大学术思想转变的中心是在文科,而文科的中国文学系又是新旧文学冲突之聚点。当时文言文学与白话文学之争论以及“以科学方法整理国故”之提倡,皆系有关文科中国文学系所发生的问题。我那时正在北大攻读中国文学,是从这个转变中经历过来,虽然我未参加新旧文学论战。当时在校师生对这个新生运动的反应,以及中文系教授派系之消长和几位重要教授的教学的逸事,颇值得一述。

最初北京大学文科国学教授以桐城派文学家最占势力,到了我进北京大学的时候,马通伯(其昶)及姚仲实(永朴)叔节(永概)兄弟这一班人皆已离去。代之而起者为余杭派,如黄季刚(侃),朱希祖、马幼渔(裕藻)和沈尹默兼士兄弟诸先生皆系章太炎先生门弟子。蔡先生继任北大校长后,由陈独秀先生担任文科学长。陈先生本主办《新青年》杂志,他响应胡适之先生提倡文学革命,不久胡先生亦来北大任教授。当时北大内部师生对此项新运动,反应不一,这是一种自然的现象。在学生方面有罗家伦、康白情等所主办的《新潮》杂志是拥护新文学的。薛祥绥等所主办的《国故》,则拥护旧文学。教授方面,如章太炎先生的门弟子,亦显然分为两派。钱玄同、沈尹默、沈兼士和马幼渔是站在新的方面,黄季刚则反对新文学最力。蔡先生虽主张新旧并存,但是倾向于新的方面。他说:

我素信学术上的派别是相对的,不是绝对的。所以每一种学科的教员,即使主张不同,若是“言之成理持之有故”的,就让他们并存。

他又说:

我相信为应用起见,白话文必盛行。我也替白话文鼓吹, 然而我也声明,作美术文用白话文也好,用文言文也好。

当北大新旧文学论议战最高潮时期,也是国文学系在教授方面人才最盛时期。这当然由于蔡先生在学术上采取兼容并包的态度,尽量为大学延揽人才之结果。当时中文系教授有刘申叔(师培)先生讲授中古文学史,黄季刚先生教文学概论,黄晦闻(节)先生教诗,吴瞿安(梅)先生教词曲,皆是一时之选。其次如钱玄同先生教文字学亦颇负盛名。在教学上较差的要算朱希祖和周作人两先生了,兹将这几位教授教学的情形及其逸事,分述如下:

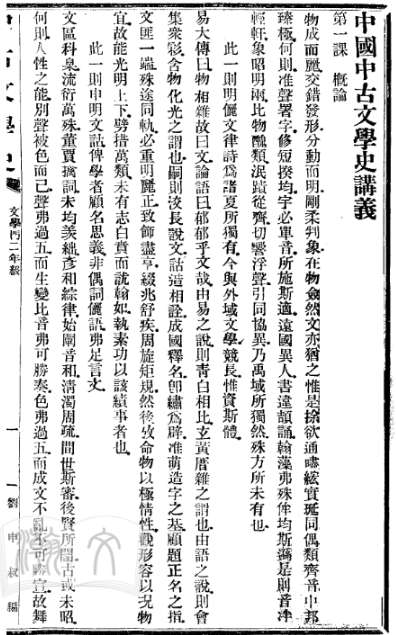

刘申叔先生教中古文学史,他所讲的是汉魏六朝文学源流与变迁。他编有《中国中古文学史讲义》。但上课时总是两手空空,不携带片纸只字,源源本本地一直讲下去,声音不大而清晰,句句皆至理和经验之言。他最怕在黑板上写字,不得已时偶而写一两个字,多是残缺不全。如劉字写作刘字,曰字则画一圈加一横。这位国学大师书法确是相当拙劣。据说他还想卖字,他有一次把这个意思告诉黄季刚先生,黄说:“你只要写刘师培三个字去卖就够了”。他在课堂上绝少批评新文学,他主张不妨用旧有的文章体裁来表达新思想,这是用旧瓶装新酒的办法。刘先生教我们于汉魏六朝文学中每人任选择一两家作专题研究。他认为研究任何一家文学必须了解其师承所自,时代背景及其个人身世。我所研究的是徐(孝穆)庾(子山)两家。有一时期我专致力于魏晋六朝文学,这也是受了刘先生的影响。刘先生在北大授课时肺病已到第三期,身体虚弱,走起路来摇摇欲倒,真是弱不禁风。他在刮风下雨的时候,照例是请假。他在北大教学总计不到两年,于民国八年十一月十日夜间去世,年仅三十六岁,除其夫人何震已疯外(于刘先生死后即神经失常)别无亲属同居,丧事由陈独秀先生主持,我们十几位同学帮助料理。一棺在室,空庭悲风,真是极身后凄凉之惨。

(刘师培的《中国中古文学史讲义》)

我旧藏有刘先生手稿,包括上袁世凯奏稿两篇及赠马君武谢无量先生诗各一首。正楷红格子稿纸。诗稿于民国十七年在上海被马君武先生要去,他写了一付对联给我作为报酬,奏稿则为刘成禺所借阎,竟久假不归。

赠谢无量

六朝撷艳文派古,吟书哦诗百不堪,纷纷衙官谁屈宋,天留词笔大江南。

赠马君武

蹈海归来一握手,〇〇杰出无其俦,西土光明照震旦,期君才笔横九州。

上袁世凯奏稿

窃师培备员参政一载于兹,冀宏通经致用之功,蔚成尊主庇民之绩。天降丧乱,事与愿违,徒陈宣室之书,无救晋阳之甲。鸱鸮之志,既非四国所知,鸡鹜之争,亦为三闾所耻。远惟圣达行藏之节,近览国家刑赏之章,伏乞俯鉴微忱,准予罢免。虽叔孙制礼,无补于当今。庶家令孤忠,见知于后世。

以上奏稿及诗皆为《刘申叔先生文集》及《左庵诗录》所未载。另一奏稿系就参政时所上,我仅记忆两句“我皇上乾德覃敷,谦光下济”,余皆忘却。刘先生著作等身,死后遗稿多有散失,就我所知黄季刚刘文典陈钟凡几位先生皆藏有刘先生手稿。现印行于世者有《刘申叔先生遗书》七十四种。当时我们一班同学对于这位国学大师很尊敬,正如福绿特尔(Voltaire)所指出英国人之尊敬大文学家培根(Francis Bacon)所引用的两句话一样:“他是如此伟大,致使我忘却了他的短处”。

黄季刚先生教文学概论以《文心雕龙》为教本。著有《文心雕龙札记》。他抨击白话文不遗余力,每次上课必须对白话文痛骂一番,然后才开始讲课。五十分钟上课时间,大约有三十分钟要用在骂白话文上面。他骂的对象为胡适之、沈尹默、钱玄同几位先生。他嘲笑新诗,他讥评沈忘恩负义,他骂钱尤为刻毒。他说:他一夜之发现,为钱赚得一辈子之生活。他说:他在上海时穷一夜之力,发现古音二十八部,而钱在北大所讲授之文字学就是他一夜所发现的东西。但是黄先生除了骂人外,讲起课来却深具吸引力。我最爱读其讲诗文,不似刘申叔先生“古典”文学如周诰殷盘之深奥难学。我以为黄先生的诗文及其恃才傲物之性格,颇似清代李越缦。黄先生走起路来不是仰首窥天就是俯首察地,绝少平视,实足以表现其傲慢态度。但是有一次袁世凯为笼络文人起见,赠他嘉禾勋章,他却拒绝接受。曾有诗纪其事去:“二十饼金真可惜,且招双妓醉春风,”(勋章证书费需二十银元)这种傲慢态度,正是读书人的长处。后来他终以与学校意见不合,离开北大。

钱玄同(又名疑古玄同)先生是“绝对主张用白话体做文章”的。“文选妖孽,桐城谬种。”是他抨击旧文学的口号。他并且主张“废除汉文”代以拼音文字。(蔡先生认为“不易实现”)但是他讲授文字学亦自有其独到之处。

黄晦闻先生教诗大部分讲的是杜诗。吴瞿安先生不仅是词曲作家,并且能制谱,能吹又能唱。北京唱昆曲戏子韩世昌就曾跟他学唱。他常说他所制的国歌乐谱未能入选,是他平生憾事(现在国歌乐谱是程天放先生的侄子程懋筠所制)。其外朱希祖先生,教的是上古文学史与刘申叔先生所教的中古文学史比较起来,自然相形见绌,因为有了同门黄季刚先生之斡旋,未被赶走。周作人先生教的是欧洲文学史。周所编的讲义既枯燥无味,讲起课来又不善言词。正如拜伦所描写的波桑(Porson)教授:“他讲起希腊文来,活像个斯巴达的醉鬼,吞吞吐吐,且说且噎。”因为我们并不重视此学科,所以不打算赶他。

自从刘申叔、黄季刚两先生一死一走,北大文科旧势力大减,同时五四风潮发生,实大有助于新文学运动之发展。起初新旧文学论战,只限于校内几位教授,后来新文学运动与五四运动合流,而成为一种社会新生运动。此种新运动,由一校而影响到北平各学校,由北京一地而影响到全国。新文化运动随着五四运动而发展,正如希腊文化随着马其顿军队传播地中海沿岸一样。当时旧派文人如林琴南等也正像罗马老卡陀(Cato, the elder)一样抗议希腊文化的浪潮,但不能阻其发展,虽然这种反对是继续不断的存在着。

我自私塾开蒙起经过中小学校,所读的书皆是文言文,进了北京大学中国文学系,更进一步专研究文言文学。我当时虽不用白话文写作,但我赞成“以科学的方法来整理国故”,这是一种进步,与十六世纪英国培根(Francis Bacon)所指出运用新的思想与研究方法,有同样的重要。非循此途经,不足以发扬中国学术。

(江苏教育厅欢迎美国杜威博士及其夫人合影,1920年5月10日)

我在北大文科读到第三年,我的求学兴趣渐渐由中国文学转移到教育学科方面,这可能受了杜威博士来华讲学影响,引起了一班人提倡教育改革,重视教育事业。那时北大尚无教育学系,我仅选修几种教育课程。后来我在学校毕业做了一年中学校长,即赴美专习教育。