1932年的收成与1933年的饥荒

作者: 彼岸无花只有寒

按:本文作者是马克.陶格(Mark Tauger),载于《斯拉夫评论(Slavic Review)》1991,50卷,1期。原名《The 1932 Harvest and the Famine of 1933》。

西方甚至苏联的出版物都把苏联1933年的饥荒描述为“人为的”或“人造的”。斯大林主义领导层被认为是为了压制民族主义和克服对集体化的反对,而对乌克兰和其他地区,如库班哥萨克和伏尔加德意志人居住的地区,实施了严厉的粮食收购配额。这种解释的支持者们用官方苏联统计数据来证明,1932年的粮食收成,特别是在乌克兰,并不异常低,足以养活人口。例如,罗伯特.康奎斯特(Robert Conquist)引用了一项关于干旱的苏联研究,显示1932年的情况比1936年这个“非饥荒年”要好得多。詹姆斯.梅斯(James Mace),美国国会对乌克兰饥荒调查的主要作者,引用了“后斯大林时期”的统计数据,显示这次收成比1931年或1934年都要多,并引用了后来的苏联历史学说,描述1931年是一个比1932年更糟糕的年份,因为干旱。在这个基础上,他认为1932年的收成不会导致大规模饿死。【1】

饥荒幸存者的报告也被用作证据。例如,在国会调查发表的听证会中,一位证人声称,他的集体农庄的产量达到了每公顷37公担,这是1980年代早期苏联平均粮食产量的两倍半。对这一说法的脚注声称,“没有一位来自乌克兰的证人曾经提到过1932年的收成在他们所居住的地区是一个坏收成。”【2】早期的回忆录来源,如《The Black Deeds of the Kremlin》,也提出了同样的说法。甚至斯大林在1933年1月也宣称,“不可否认,1932年的粮食总收成比1931年的要多。”【3】康奎斯特(Conquest)、梅斯(Mace)和其他人认为,饥荒的根本原因在于苏联领导人和官员对农民和某些民族的敌意,以及通过征购配额对乌克兰人和其他群体进行的官方指导的种族灭绝。【4】

这种对饥荒的解释忽略了官方粮食收获统计数据与饥荒证据之间的不一致,以及其他来源显示这些统计数据不可靠的迹象。新的苏联档案资料显示,1932年的收成比以前认为的要少得多,需要修正种族灭绝的解释。1932年的低收成加剧了至少自1931年以来苏联已经普遍存在的严重粮食短缺,尽管粮食出口大幅减少,但1933年的饥荒即使不是不可避免,也很可能发生。【5】

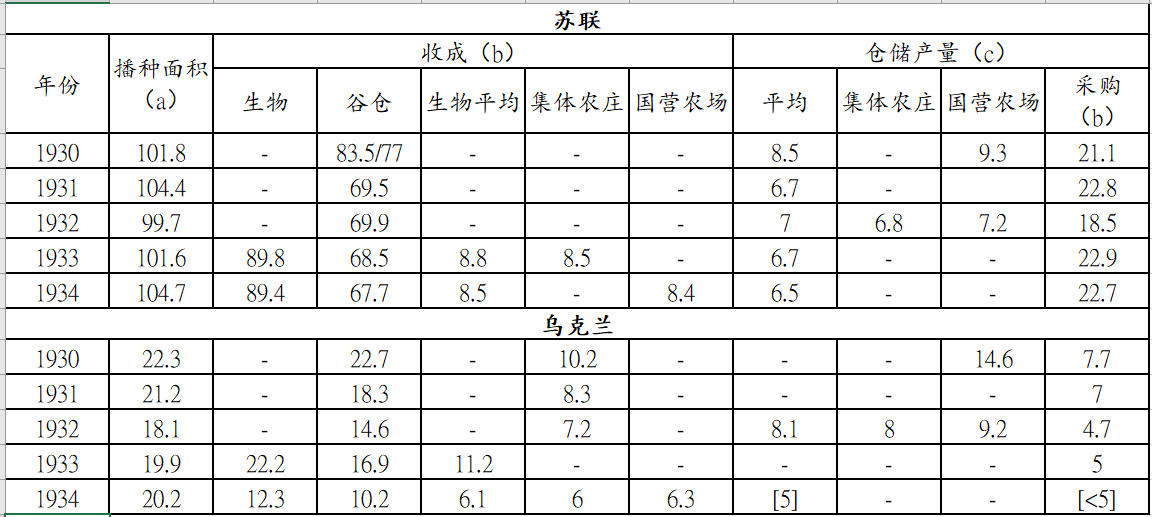

官方1932年的数据并不明确地支持种族灭绝的解释(见表1)。向国会报告的1930-1932年的粮食收获数据被描述为“后斯大林时期”的,是在1930年代做出的估计;斯大林甚至在1934年的第十七次党代会上引用了它们。[6]大多数苏联和西方学者要么接受这些数据基本可靠,要么建议对它们进行小幅削减,因为这些数据表面上先于1933年引入的确定收获和粮食征购的生物产量制度。[7]这种生物产量制度夸大了实际收成的20%或更多。[8]然而,1930-1932年以及1920年代的农业统计数据也受到了政治压力的争议和修改。[9]1932年的收成数据尤其不确定。

1932年的粮食征购配额,以及实际收集的粮食数量,都比1930年代的任何其他年份都要少。中央委员会在1932年5月6日的法令中降低了计划的征购配额,同时允许集体农庄和农民以自由市场价格交易粮食。为了鼓励增加生产,这项法令将集体农庄和个体户的粮食征购配额从1931年的2240万吨降低到1810万吨;作为部分补偿,它将国营农场的配额从170万吨提高到250万吨,总征购配额为2060万吨。由于贸易人民委员部在1931年12月制定的初步计划将粮食征购定为2950万吨,5月6日的法律实际上将征购计划减少了30%。随后的法令也降低了大多数其他农产品的征购配额。[10]

表1. 苏联和乌克兰粮食生产和采购官方统计数据1930-1934

(a)百万公顷。

(b)百万公吨。

(c)公担&公顷。

来源:《Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935 》(莫斯科,1936),215, 243-249,269; И.Е.泽列宁(И.Е.Зеленин),《Основные показатели сельскохозяйственного производства в 1928-1935 гг.》 ,《Ежегодник по аграрной истории восточной Европы 1965》(莫斯科,1970),473; С.В.库尔奇茨基(С.В.Кульчицкий), 《До оцінки становища в сільському господарстві УРСР у 1931–1933 рр》,《Українського історичного журналу》1988第3期, 24, 26; 霍利尼奇-弗塞沃洛德(Vsevolod Holybnychy), 《The Causes of the Famine of 1932-1933》, Mate 2(1979):22-25.

这些决定是前几年试图消除苏联经济中市场力量的政策的重大转变。1932年5月法令颁布后,苏联领导人对集体农庄和个体农民的贸易成为城市粮食供应的重要来源之一,与征购一样重要,持乐观态度。地方官员和外界观察者甚至将这一法令视为新的经济政策。[11]然而,主张种族灭绝论的人士,却对这一法令进行了最小化甚至歪曲。例如,梅斯(Mace)将其描述为“基本上是虚假的”,不仅忽略了它降低了征购配额的程度,而且还忽略了即使是降低了的计划也没有完成的事实。康奎斯特(Conquest)没有提到该法令降低了征购配额,并断言乌克兰官员的呼吁导致了1932年7月第三次全乌克兰党代会上乌克兰粮食征购配额的降低。事实上,那次会议确认了5月6日法令中规定的配额。[12]

在1932年的征购运动中,社会化和个体部门共计提供了1850万吨粮食,比计划低约10%。即使我们把分散的征购和自由市场销售(估计在92万吨到146万吨之间)也算在内,总的粮食销售量仍然低于征购计划规定的水平。[13]当很明显地看到大部分缺口集中在主要的粮食产区,特别是乌克兰和北高加索时,他们的配额又被降低了。1932年11月,派往北高加索的一支特别委员会将该地区的粮食征购配额从1.36亿普特降低到9700万普特。同一时期派往哈尔科夫的另一支特别委员会也降低了乌克兰的征购配额;据一位苏联乌克兰学者说,总共减少了226万吨(显然包括了5月6日法令的部分),这个数字意味着特别委员会减少的配额比5月6日法令还要多。[14]以前征购的粮食和其他农产品通过有计划的食品销售和种子、饲料和供应贷款归还给村庄。1932年,有576万吨征购的粮食归还给农村部门,比1930年或1931年都多。[15]

1932年征购配额的降低和征购粮食的归还给村庄与普遍的粮食短缺和饥荒不相符。从1932年的收成中征购后,应该有更多的粮食留给农民,比1931年、1933年或1934年的征购后留下的粮食都要多(见表2)。然而,主张种族灭绝论的学者都同意,1933年或1934年没有发生饥荒;梅斯(Mace)甚至称1933年是丰收之年。乌克兰官方分散的收成数据也显示出类似的不一致性。从1460万吨的1932年收成中征购了470万吨粮食,将近1000万吨粮食留给了农民,或者几乎和他们从1931年收成中征购后留下的粮食一样多。如果这些数字是正确的,那么乌克兰在1931 – 1932年大约有2200万人的农村人口,在征购后每人将保留450公斤到500公斤的粮食。即使分配不均,这个数量也应该足以在大多数地区避免饥饿。[16]然而,饥荒无疑是普遍存在的。

表2. 粮食市场和农村剩余粮食(百万吨)

年份 收获量 总销售额* 返还农业 净销售额 农村剩余部分

| 年份 | 收获量 | 总销售额* | 返还农业 | 净销售额 | 农村剩余部分 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1931 | 69.5 | 23.7 | 4.9 | 18.8 | 50.7 |

| 1932 | 69.6 | 19.4 | 5.7 | 13.7 | 55.9 |

| 1933 | 68.5 | 25.6 | 1.27 | 24.3 | 44.2 |

| 1934 | 67.7 | 27.1 | 1.13 | 26.0 | 41.6 |

*总销售额包括分散采购、集体餐厅和个体农民市场销售。

资料来源: 关于1931-1932年返还给农业的粮食数据,来自巴索夫(Barsov), Баланс стоимостных обменов между городом и деревней(莫斯科: Nauka, 1969), 103. 根据约翰T.惠特曼(John T. Whitman)计算的总市场估计, “The Kolkhoz Market”, Soviet Studies 卷7 (第四期, 1956), 390 (表2). 返还农业来自莫什科夫(Moshkov)1933, 粮食问题, 131, 1934年12月26日起的1934年中央委托法令”On Seed Aid to Kolkhozy”, Spravochnik Partiinogo Rabotnika 9:212. 这两个后者的数字只包括国家的种子和供应援助,因此是低估的;净销售额应该相应地减少,储备应该增加,而不是这些近似值。

因此,有两个问题产生了:为什么在1932年降低的征购配额没有完成?其次,为什么在1932年的征购运动之后发生了灾难性的饥荒,而不是在1931年、1933年或1934年之后?饥荒确实减少了人口,但即使它导致了800万到1000万人的死亡——这样高的估计现在看来是不合理的——农村人口的下降也会与1933-1934年征购后剩余的下降相匹配。按照官方数据,1933年和1934年每个人可用的粮食量大约和1932年一样多。[17]

这些计算表明,1932年收成的官方数据是不正确的。其他人也对这些差异发表了意见。纳乌姆.亚斯尼(Naum Jasny)认为,1931年和1932年的官方作物数据代表了一种“与灾难性的粮食状况不相符”的适度下降,并导致牲畜减少。他建议,官方数据应该降低5%到10%。然而,与此同时,他估计只有一小部分作物损失了。最近,丹尼尔.布劳尔(Daniel Brower)指出,根据官方数据,1932年的作物比1931年更多,1932年的征购也比1931年更少,所以“那个冬天农村应该有更多的面包。然而,经验证据清楚地表明了那几个月可怕的粮食短缺;饥荒的真正原因尚待阐明。”马克.托尔茨(Mark Tol’ts)根据1932年南苏联遭受严重收成失败和饥荒的情况,质疑了1932年收成的官方数据。他写道,官方估计没有意义,因为它高于1931年和1934年的收成,而后者是取消城市面包配给制度的基础。类似的考虑促使S.G.惠特克洛夫特(S.G.Wheatcroft)、R.W.戴维斯(R.W.Davies)和J.M.卡尔(J.M.Cooper)暂时得出结论, “1931年和1932年粮食产量的下降以及1933年和1934年的恢复,都比其他估计(无论是西方还是苏联的)所显示的要大得多。” 他们估计1932年的作物在5570万吨到6110万吨之间。[18]

关于在1933年之前如何准备收成估计的可用信息表明,官方统计数据可能是收成前的估计,甚至可能是生物产量的估计。这种估计的使用可以追溯到战时共产主义时期:早在1918年,为了为城镇征购粮食而组织的贫农委员会就会在收割前估计新作物在田间的大小,并以此确定征购配额。20世纪20年代的作物估计是基于秋季来自农村通讯员的报告,部分通过“控制收割和打谷”来验证;1930年,这个系统被一个使用地方农业官员和集体农庄和国营农场报告的数据,辅之以统计全权代表,并通过“使用大规模(控制)样本收割和打谷的数据”的“地方专家委员会”来验证的系统所取代。这些控制样本听起来很像后来的生物产量估计。事实上,根据阿卡迪乌斯·卡汉(Arcadius Kahan)的说法,对地方官员产量估计的验证涉及到从1930年开始实验性地使用metrovka(从1933年开始用于确定生物产量),并在1932年定期使用。卡汉没有引用任何具体的法令或指令,但是1932年2月的一项集体农庄中心法令似乎证实了这一点:它命令集体农庄理事会进行“试验性打谷”和其他作物的试验性收获,以根据metrovka确定每公顷的“生产产出”。[19]

一些苏联的资料表明,在1933年之前,产量数据是考虑了损失的。И.Е.泽列宁(И.Е.Зеленин)写道,第一个五年计划的收成数据“是根据播种(有时是收获)面积和每公顷的产量(仓库)的数据计算出来的”,但没有说明这些“仓库产量”的来源。然而,当时和后来发表的信息对这一说法表示怀疑。斯大林在1934年给出的1930年苏联粮食作物的官方数字仍然是8350万吨。莫什科夫(Мошков )在他关于粮食危机的研究中引用了这个数字,但在几页之后,他给出了1930年粮食生产的国家计划委员会数字,为7717万吨。同一张表下面列出了损失,为40万吨,但没有说明这个总数包括哪些损失。考虑到1930年集体农庄部门的规模(播种土地的30%)和其巨大的组织和动机困难,损失数字似乎太低了(0.5%)。然而,根据1931年中央农业报纸上的一篇文章,在1930年粮食作物收割期间,“损失达到了1.67亿公担,众所周知。国家没有收到10亿普特的粮食。”如果1670万吨是正确的,并且考虑到它的来源,它甚至可能是低估了,接受上述数字作为仓库收成将意味着9400万吨到1亿吨之间的作物,这似乎不太可能,考虑到集体化带来的巨大混乱。然而,如果7717万吨和8350万吨的数字是生物产量估计,它们将意味着6000万吨到6700万吨之间的仓库收成,这些数字与1930-1931年日益增长的粮食短缺更加一致。[20]

其他西方和苏联专家也表示,1930-1932年期间,生物产量或其他收成前的预测正在被应用。奥托.席勒(Otto Schiller)是20世纪30年代在莫斯科的德国农业参赞,他与政府统计人员有直接的接触,他说苏联的统计数据是分为三套编制的:一套是供公开发表的,一套是供管理者使用的,另一套是供高级官员使用的。他写道,苏联官员的调查证实了他的观察,即来自个别集体农庄的收成数据在区和州两个层面上都被例行夸大了大约10%。在此基础上,他估计1932年的收成为5000万吨到5500万吨,1933年为6000万吨到6500万吨,1934年为6500万吨到7000万吨。席勒(Schiller)将这些数字描述为“对1931-1934年农村人口部分灾难性的粮食供应困难的一个数字解释。”[21]后斯大林时期的仓库产量数据显示,席勒(Schiller)对1934年的估计是正确的,甚至对1933年有些偏低:然而,他对1932年的估计与官方数字相差太远,以至于后者可能也是一个生物产量或收成前的估计。[22]

苏联乌克兰学者И.И.斯列尼科(И.И.Слынько)发表了一份关于1931年乌克兰粗粮收成的档案估计,为1400万吨,远低于官方的1830万吨;他补充说,夏季的天气条件使实际收成又减少了30%到40%。[23]在一篇关于饥荒的文章中,乌克兰流亡学者维谢沃洛德.霍卢布尼奇(Vsevolod Holubnychy)说,根据官方数据,乌克兰1931年的粮食收成中有近30%,1932年的收成中有“高达40%”在收割期间损失了。[24]然而,霍卢布尼奇(Holubnychy)使用了模棱两可的措辞“高达”,也没有引用任何来源来支持这些估计。尽管存在某些统计上的不一致,但他的文章为相信1932年的数据不反映现实提供了进一步的理由。[25]

苏联学者最近提供了进一步的证据,表明1930-1932年的收成数据是生物产量。例如,В.П.丹尼洛夫(В.П.Данилов)说: “1932年的总收成是6900万公担,但其中一部分留在了根上。” 统计学家格里戈里.哈宁(Grigorii Khanin)和瓦西尔.塞柳宁(Vasil Seliunin)写道,生物产量是在第一个五年计划中引入的。乌克兰学者С.В.库尔奇茨基(С.В.Кульчицкий)明确地说,1932年11月派往哈尔科夫、顿河畔罗斯托夫和萨拉托夫的特别委员会,在1932年征购危机达到顶峰时,“使用了所谓的谷物生物(在根上)产量的数据。”[26]他对1932年产量的估计为7.2公担,实际上低于官方数字的8.1公担。这种差异表明,当局降低了他们的收成估计,以及他们的征购配额,以应对低收成,而且官方数字太高了。

1930年3月1日的集体农庄模范章程要求每个集体农庄编制年度报告,但只有少数集体农庄这样做了。1930年,大约8万个集体农庄中有33%提交了年度报告,1931年大约23万个集体农庄只有26.5%提交了年度报告,1932年只有40%的大约相同数量的集体农庄提交了年度报告。1932年的部分地区分解显示,这些统计数据中包括的集体农庄往往是那些由机械拖拉机站(MTS)服务的集体农庄,后者必须验证和总结其作业区域(区土地部门处理MTS系统之外的集体农庄的报告)内的集体农庄的报告。

在完成年度报告的集体农庄中,MTS集体农庄的占优势,表明尽管这些站点组织混乱、效率低下,但它们还是有一些积极的影响。[28]然而,这种影响受到了集体农庄和MTS人员的数量不足和技能水平低下的限制,根据苏联专家В.И.兹瓦维奇(В.И.Звавич )的说法,他们在许多情况下“在编制报告时犯了粗糙的错误”。不正确的数据经常被传递到更高的层次,受到官方的批评。国家计划委员会中央统计局副局长А.С.波波夫(А.С.Попов )在1935年写道,年度报告的质量如此之差,以至于还为时过早地用它们来分析集体农庄的生产。因此,中央统计局进行了一系列“动态研究”,基于对1932-1935年期间12,707个集体农庄的年度报告和其他材料的更详细的审查(见表4)。尽管如此,兹瓦维奇(Звавич)得出结论,尽管存在不足之处,但年度报告仍可以被认为是具有代表性和基本可靠的关于集体农庄的资料来源。[29]

表3. 年度报告的集体农庄总结

*不包括北高加索地区。

来源: 苏联国民经济核算中央管理局(ЦГАНХ CCCP)ф.7486 оп.3 д.4456: 根据年度报告编制的1932年集体农庄状况的数据表

表4. 动态研究涉及的集体农庄

地区 集体农庄数量 集体农庄面积百分比

| 地区 | 集体农庄数量 | 集体农庄面积百分比 |

|---|---|---|

| 俄罗斯* | 9,362 | 7.0 |

| 亚速海-黑海边疆区 | 808 | 23.1 |

| 斯大林格勒州 | 347 | 24.8 |

| 中央黑土区 | 1,518 | 9.7 |

| 乌克兰 | 2,864 | 12.1 |

| 白俄罗斯 | 481 | 5.0 |

* 十二个州的总和

来源: 苏联国民经济核算中央管理局(ЦГАНХ CCCP)ф.1562 оп.77 д.70: 1932年和1933年集体农庄经济状况的动态研究,根据集体农庄年度报告的抽样调查。第一册:地区总结。不得公开。苏联国家计划委员会国民经济核算局农业统计部集体农庄科。

表5. 粮食生产总值分配

*每公顷的公担数

+集体农庄生产用于特定目的的百分比

来源:见表3. 官方数据来自苏联农业(1936),269。

表6. 粮食播种面积与收获面积及产量的比较

* 十二个州的总和

来源:见表4.

表7. 1932年至1933年总收获、播种面积和产量的百分比变化

地区 总计 播种面积的变化 产量的变化

| 地区 | 总计 | 播种面积的变化 | 产量的变化 |

|---|---|---|---|

| 俄罗斯* | +26.3 | + 8.9 | +17.4 |

| 亚速海-黑海边疆区 | +49.1 | – 6.3 | +55.4 |

| 斯大林格勒州 | -0.7 | +1.9 | – 2.6 |

| 中央黑土区 | +24.0 9 | +18.4 | + 5.6 |

| 中伏尔加 | + 7.1 | +10.9 | -3.8 |

| 鞑靼苏维埃社会主义自治共和国 | +37.6 | +20.9 | +16.7 |

| 白俄罗斯 | +68.9 | +18.3 | +50.6 |

| 乌克兰 | +85.3 | +14.4 | +70.9 |

| Kiev oblast | +106.1 | +17.3 | +88.8 |

| 基辅州 | +83.2 | +34.5 | +48.7 |

| 切尔尼戈夫州 | +97.3 | +37.5 | +59.8 |

| 文尼察州 | +83.9 | +11.0 | +72.9 |

| 哈尔科夫州 | +93.2 | +10.5 | +82.7 |

| 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | +67.0 | + 8.9 | +58.1 |

| 敖德萨州 | +65.9 | + 7.6 | +58.3 |

* 十二个州的总和

来源:见表4.

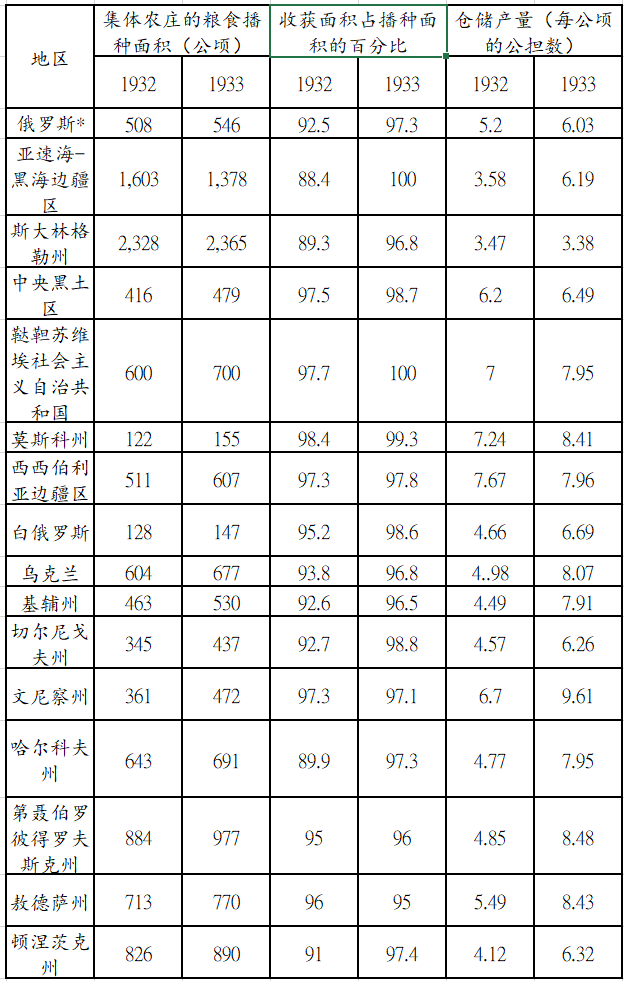

根据农业人民委员部(NKZ)的数据,苏联的平均集体农庄产量为每公顷5.4公担,俄罗斯共和国为6.0公担,乌克兰为5.1公担,远低于官方公布的6.8、6.5和8.0(见表5)。TsUNKhU的数据更低,俄罗斯共和国和乌克兰的平均产量分别为每公顷5.20和4.98公担(见表6)。虽然这些较低的产量可能反映了抽样误差,但它们是基于对集体农庄数据的更详细的检查和验证而得出的。TsUNKhU的数据还显示1933年的产量大幅增加:乌克兰从4.98增加到8.07公担,增幅为60%,俄罗斯共和国从5.2增加到6.03公担,几乎增加了20%。然而,根据官方数据,1933年的产量低于1932年。这种改善是由于产量比播种面积增加得更多(见表7)。TsUNKhU的数据还包括了所研究的集体农庄实际收获面积的数据,这些数据在此之前从未公布过。苏联这一时期的粮食生产统计完全是基于播种面积的,尽管苏联农民从未收获过全部播种面积。[30] 这些数据表明,这些产量也是基于收获面积的。

虽然年度报告和动态研究中的产量远低于大多数地区的官方统计数据,但在西伯利亚等地区,它们实际上超过了公布的数据,使后者更有可能是收获前的估计。[31] 档案证据显示产量低下,以及档案和官方数据之间的差距,导致了这样一个结论:当局降低了作物估计,并缓和了对低收成的收购要求。[32]

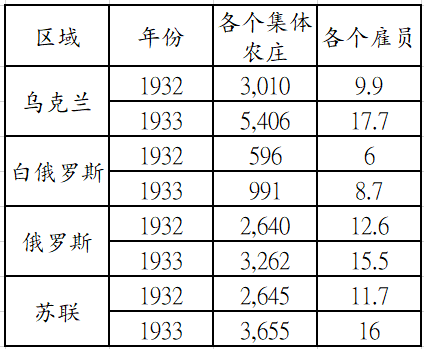

动态研究的数据在1935年的《Сельское хозяйство от VI к VII съезду Советов 》中的两个表格中公布。第一个表格是基于TsUNKhU的研究,显示1933年所研究的集体农庄的仓库产量比1932年分别增加了63%、43.5%和16%。第二个公布的表格显示了每个集体农庄和工人的平均粮食总收获量的增加(见表8)。根据这第二个1935年的表格,1933年的增长率在乌克兰接近80%,在苏联为40%。即使假设饥荒导致人口大幅下降,这些增长也很大,反映了1932年收成的小规模。[33]

表8. 1932–1933年集体农庄粮食总收获量的变化(单位:公担)

来源: Сельское хозяйство от VI к VII съезд Советов (Москва: Наркомзем, 1935),35

这些档案数据显示,这些集体农庄的1932年收成远低于官方对收成的估计;其他已公布的资料也暗示了这一点。例如,莫什科夫(Мошков)引用了档案证据,证明许多乌克兰和北高加索集体农庄的产量极低,在某些情况下低于每公顷3公担。托尔茨写道,北高加索和下伏尔加地区的粮食产量低于每公顷4公担,在乌克兰也不高。即使在1933年,乌克兰中央国家委员会收成产量主席苏尔科夫斯基(Сульковский )也估计,1932年在乌克兰收割和打谷期间损失了2.1亿至2.2亿斤粮食。[34] TsUNKhU的表格表明,即使这个大的估计也太低了。

没有提交年度报告的集体农庄可能受到的控制较少,因此可能有更好的收成。然而,要使官方数据正确,未纳入年度报告的集体农庄必须比提交报告的集体农庄有显著更好的收成。例如,在乌克兰,由于提交报告的集体农庄的平均产量为每公顷5公担,剩余集体农庄的平均产量必须超过11公担,才能产生所有集体农庄的官方数字8公担作为综合平均。考虑到当时的情况,这样高的生产似乎不太可能。苏联整体的集体化,特别是在粮食生产地区,在1932年明显下降,因为农民逃离了他们的村庄。从较偏远地区获得的有限信息并没有表明那里的农业生产比其他地方更高。西部州在经济上是一个次要地区,在20世纪30年代初期集体化水平较低,但也没有免于收购危机和1932年的粮食短缺。奥廖尔地区一个偏远村庄的回忆录描述了1930-1934年是“饥荒年”,由于过度收购,人们死于饥饿。甚至一个乌克兰移民来源也表示,偏远村庄比靠近城镇的村庄更受饥荒影响。[35]未纳入年度报告的集体农庄的生产可能低于纳入报告的集体农庄。如果年度报告来自较好的集体农庄,它们可能会使平均生产数据有所偏高。

表9. 集体农庄粮食收获产量统计比较(公顷每年平均产量,以公担为单位)

地区 农业人民委员部 中央国民经济核算局 官方

| 地区 | 农业人民委员部 | 中央国民经济核算局 | 官方 |

|---|---|---|---|

| 苏联 | 5.4 | 6.8 | 6.8 |

| 俄罗斯 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |

| 北方边疆区 | 9.8 | 9.8 | 9.2 |

| 列宁格勒州 | 7.7 | 7.7 | 8.8 |

| 西部州 | 7.2 | 7.2 | 8.0 |

| 莫斯科州 | 8.5 | 8.5 | 9.0 |

| 伊万诺沃州 | 9.0 | 9.0 | 9.1 |

| 乌拉尔州 | 4.6 | 4.6 | 5.6 |

| 鞑靼自治苏维埃社会主义共和国 | 8.7 | 8.7 | 7.6 |

| 中伏尔加 | 5.0 | 5.0 | 5.4 |

| 中央黑土区 | 6.4 | 6.4 | 8.8 |

| 下伏尔加 | 3.7 | 3.7 | 4.2 |

| 北高加索 | 3.9 | 3.9 | 6.1 |

| 克里米亚自治苏维埃社会主义共和国 | 5.3 | 5.3 | 7.5 |

| 西西伯利亚边疆区 | 7.7 | 7.7 | 6.7 |

| 乌克兰 | 5.1 | 5.1 | 8.0 |

| 白俄罗斯 | 4.9 | 4.9 | 6.5 |

| 高加索地区 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |

| 乌兹别克斯坦 | 4.3 | 7.5 | 5.6 |

来源:农业人民委员部(NKZ)来自苏联国家中央国民经济档案馆(TsGANKh SSSR)ф.7486 оп.3 д.4456, л.71;斯蒂芬.惠特克洛夫特(Stephen Wheatcroft)和R.W.戴维斯(R.W.Davies)提供了这个文件的额外数据。中央国民经济核算局(TsUNKhU)来自ф.1562 оп.76 д.160 (Колхозы в 1932 г.),引用自История советского крестьянства,5卷(Moscow: Nauka, 1986—1988)2:256。官方数据来自Сельское хозяйство СССР,269。

根据官方数据,1932年集体农庄收获了总粮食收成的66.9%,其余部分由国营农场(9.5%)和个体农民(23.6%)收获。零星的证据表明,国营农场和个体户的产量并不比集体农庄好。北高加索的国营农场,占苏联总粮食收购配额的25%,产量从1930年的每公顷16公担下降到1931年的8.4公担,1932年的2.9公担;他们的销售粮食从1931年的37.24万吨下降到1932年的21.35万吨,无法完成收购配额。乌克兰的国营农场,占总国营农场收购配额的另外20%,根据5月6日的法令,只完成了60%的配额,47.5万吨;然而,生产——官方——是156万吨。除非收成数字像集体农庄一样是收获前的估计,并高估了实际产量,否则很难解释配额完成和收成之间的这一大差距。[36]

根据官方数据,1932年个体户占粮食播种面积的21.4%,占粮食总产量的23.6%,因此比集体农庄和国营农场略有更高的生产力。与此同时,个体户似乎比社会主义部门更难完成收购配额,这些配额与集体农庄的配额同时降低。在乌克兰,他们只完成了39.5%的配额。[37] 如果收购完成是生产的一个指标,那么国营农场和个体户的粮食收成必须比官方数据显示的要低得多。年度报告中的统计数据显示,集体农庄生产的官方数据是基于生物产量或其他收获前的估计。其他来源表明,这些估计方法在1932年也应用于个体户,很可能也应用于国营农场。[38] 因此,他们的收成,以及整个1932年的粮食收成,也必然被高估了。

如果没有完成年度报告的集体农庄的收成比完成报告的集体农庄低,如果国营农场和个体户的收成和他们1932年的收购量暗示的一样低,那么收成可能远低于5000万吨。[39]

1932年收成的减少是一系列经济、组织和政治因素的结果。除了统计数据,这些也对声称收成很好,因此饥荒是人为的说法产生了相当大的怀疑。[40]如果收成如此之低,饥荒就主要是真正的短缺造成的。关于1932-1933年农村和城市粮食短缺和饥荒的地理范围的证据强烈支持这种解释。

表10.根据Колхозы в 1932 г.中的公开统计数据和官方数字计算加权平均粮食产量

地区 平均产量(公担/公顷) 集体农庄种植面积(公顷) 收获(产量x种植面积)

| 地区 | 平均产量(公担/公顷) | 集体农庄种植面积(公顷) | 收获(产量x种植面积) |

|---|---|---|---|

| 苏联 | 6.8 | 69,119.7 | 470,013.9 |

| 俄罗斯 | 6.5 | 53,065.1 | 344,923.1 |

| 区域数字: | |||

| 北方边疆区 | 9.8 | 498.7 | 4,887.2 |

| 列宁格勒州 | 7.7 | 535.0 | 4,119.5 |

| 西部州 | 7.2 | 1,411.3 | 10,161.3 |

| 莫斯科州 | 8.5 | 2,056.5 | 17,480.2 |

| 伊万诺沃州 | 9.0 | 667.0 | 6.003.0 |

| 乌拉尔州 | 4.6 | 4,873.2 | 22,416.7 |

| 鞑靼自治苏维埃社会主义共和国 | 8.7 | 1,935.7 | 16,840.5 |

| 中伏尔加 | 5.0 | 6,233.0 | 31,165.0 |

| 中央黑土区 | 6.4 | 5,305.8 | 33,957.1 |

| 下伏尔加 | 3.7 | 6,745.6 | 24,958.7 |

| 北高加索 | 3.9 | 7,112.2 | 27,737.5 |

| 克里米亚自治苏维埃社会主义共和国 | 5.3 | 628.6 | 3,331.5 |

| 西西伯利亚边疆区 | 7.7 | 4,438.4 | 34,175.6 |

| 乌克兰 | 5.1 | 13,005.0 | 66,325.5 |

| 白俄罗斯 | 4.9 | 1,146.9 | 5,619.8 |

| 外高加索 | 7.0 | 836.8 | 5,857.6 |

| 乌兹别克斯坦 | 4.3 | 615.9 | 2,648.3 |

| 土库曼斯坦 | 7.5 | 96.2 | 721.5 |

| 注:加权平均产量(列l)是根据上述地区的总播种面积和收获量(列2和3)计算得出的。 | |||

| – | 5.5 58 | 141.8 318 | 406.5 |

| 省略地区的官方粮食播种和收获量,总计* | |||

| – | – | 10,977.9 | 69,119.7 |

| 包括省略地区在内的苏联加权平均产量: | |||

| – | 5.65 72 | 143.2 390 | 549.7 |

注:加权平均产量(列l)是根据上述地区的总播种面积和收获量(列2和3)计算得出的。

– 5.5 58 141.8 318 406.5

省略地区的官方粮食播种和收获量,总计*

– – 10,977.9 69,119.7

包括省略地区在内的苏联加权平均产量:

– 5.65 72 143.2 390 549.7

*省略的地区的官方集体农庄收获量,从Колхозы в 1932 г. (Сельское хозяйство СССР, 271) 出版的数字中省略:卡累利阿自治苏维埃社会主义共和国,225.2;巴什基尔自治苏维埃社会主义共和国,11,782.1;哈萨克自治苏维埃社会主义共和国20,361.6;卡拉卡尔帕克自治苏维埃社会主义共和国,99.1;吉尔吉斯自治苏维埃社会主义共和国,3,455.6;雅库特自治苏维埃社会主义共和国,275.9;下诺夫哥罗德边疆区,19,686.2 东西伯利亚边疆区,10,461.9;远东边疆区,3,442.5;塔吉克苏维埃社会主义共和国;2,353.1 (总计,72,143.2)

来源:关于平均产量见Колхозы в 1932 г. 表9. 播种面积的数据来Сельское хозяйство СССР,252-259。

零星的数据表明,许多农村地区普遍存在严重的粮食短缺。如上所述,饥荒和饿死的情况发生在斯摩棱斯克和奥廖尔地区;中央黑土地州的一份档案报告提到了集体农庄的粮食供应困难和“大量因饥饿而肿胀和死亡的情况”。[41] 一位前白俄罗斯集体农庄成员说,白俄罗斯也遭受了饥荒。一位关于伏尔加地区的苏联专家写道,在1931-1933年期间,“存在着重大的供应困难”;一位在20世纪30年代初期住在萨拉托夫附近一个村庄的苏联作家写道,那里有大量的饿死事件。英国大使馆收到了关于新西伯利亚地区发生大规模抵制粮食收购的报告。一位加拿大农业专家,安德鲁.凯恩斯(Andrew Cairns),于1932年夏天考察了大部分主要粮食产区,在西伯利亚的斯拉夫戈罗德镇,他被一群人拦住,他们告诉他,村庄空无一人,每天都有人在乡下饿死。[42]

饥荒并没有局限于农村地区。集体化在1930-1933年期间并没有缓解供应问题。相反,这些年城市的粮食供应急剧下降,到1932-1933年达到了最低点。[43] 第一个五年计划期间的快速城市人口增长,使超过一千万人从村庄迁移到工业区和城市,使得接受粮食配给的人数从1930年的2600万增加到1932年的4000万。[44] 粮食生产下降,尽管收购量增加,但城市粮食供应大幅下降,储备也没有跟上配给需求的步伐。1931年,政府减少了许多类别的人的配给,并将整个工人群体和整个城镇排除在配给制度之外;1932年又实施了进一步的限制。英国大使馆于1932年5月4日发出的一份电报指出,虽然莫斯科的一些供应有所减少,但省内的情况要糟糕得多。工人的配给被减少了,工人家属也没有得到配给,他们不得不把所有的钱花在私人粮食市场上。7月中旬的一份电报称,“国家面临的主要困难是粮食短缺”。凯恩斯的报告包含了有关限制性配给(这些配给往往没有完全发放)、“天价”的粮食价格和大中小城镇集市上粮食供应有限的数据。乌克兰移民来源也提到了乌克兰城市“严重缺乏粮食”的情况。[45]

在1932年,日益恶化的短缺削弱了工人的体力,并促使许多人离开工作寻找食物。在许多工业部门,劳动力流动率每隔几个月就超过100%,而工业生产下降到1928年的水平。一项关于第聂伯斯特罗伊的最新研究指出,虽然1932-1933年的饥荒对农村的影响比城镇大,但“即使在那里,它也对人口的健康造成了毁灭性的影响”。面包配给不断下降,而且没有完全发放,工人不得不离开工作去排长长的面包队,伤寒、肺结核和天花变得普遍。流亡孟什维克报刊上关于苏联几个城市的报告表明,1932年粮食价格远远超过了工人的工资。蓝领和白领工人卖掉了他们拥有的一切来买面包,盗窃猖獗,没有人看到任何改善的前景。工厂的逃亡和农民从集体农庄逃走,使得数百万人在全国各地寻找更好的条件。为了应对这种情况,政权在1932年底恢复了沙皇时代的内部护照制度。[46]

这些情况在1933年上半年进一步恶化。一项关于孟什维克报刊的研究认为,在这一时期,“[莫斯科]的人民的注意力完全被饥荒吸引了”,因此,它必须是“所有其他地区的首要关注点,因为那里的饥荒更加严重”。到了5月,城镇居民已经有六个月没有见过“可食用的面包”,城市里挤满了饥饿的儿童。根据毛里斯.印度斯(Maurice Hindus)的说法,第二个五年计划(在1933年)开始时,粮食危机比1921年的饥荒更严重,配给比十年前还低,并且在下降。在1932年秋天,基辅工人的面包配给从2磅减少到1.5磅,白领工人的配给从1磅减少到半磅。直到1933年7月中旬,英国大使馆的一份电报还报告了省级城镇甚至莫斯科的极端粮食短缺和饿死及相关疾病的死亡。几份外国出版物上也出现了类似的报告,反映了广泛的工人对粮食供应下降的不满、罢工和工厂逃亡。[47]

粮食和其他食品的市场价格反映了1932-1933年短缺的严重性和持续时间。价格,特别是粮食产品的价格,在1932年的前几个月增加了一倍多,并一直持续到1933年;粮食和面粉的价格在1933年6月达到顶峰。然而,随着1933年的收成到来,价格迅速下降;到12月,粮食价格已经下降了60%以上。价格下降在很大程度上是政府政策的结果,该政策迫使合作社以略低于农民市场的价格出售一部分收购的粮食。在1933年底之前,这一政策的无效性表明了那时供应的局限性。[48]

苏联20世纪30年代初期的地区死亡率数据,由TsUNKhU编制,最近由惠特克罗夫特(Wheatcroft)出版,显示虽然饥荒在某些乌克兰州比其他地方更严重,但它绝不仅限于乌克兰。1933年,大多数地区的城市和农村死亡率都比1932年大幅增加,在伏尔加盆地、乌拉尔、西伯利亚和中央农业地区,它们接近或等于乌克兰的水平。这些数据证实了M.马克苏多夫 (М.Максудов)的研究结果,这些结果是基于1959年的人口普查数据,以及最近由苏联乌克兰作者库尔奇茨基(Кульчицкий)和迪亚琴科(Дьяченко )提出的断言,即饥荒不仅影响了乌克兰和北高加索,还影响了伏尔加盆地(根据乌克兰学者的说法,从戈尔基到阿斯特拉罕)、中央黑土地州、乌拉尔和哈萨克斯坦的部分地区,甚至如一位乌克兰学者所指出的,还有沃洛格达和阿尔汉格尔斯克等地区。[49]

粮食短缺及其影响加剧了党内对斯大林主义领导的反对。根据鲍里斯.尼古拉耶夫斯基(Борис Николаевский)的说法,到1932年,饥荒的蔓延和随之而来的劳动生产率的下降导致了在政治局中出现了一个“反斯大林的多数派”,产生了柳京纲领和其他反对派的方案。党员和政府官员对短缺和1932年的收购运动感到不满。为了压制这一点,政权在1932年底在北高加索和乌克兰发动了一场严厉的清洗,并在第二年将其扩展到全国其他地区。[50]

收成的下降也减少了政权用于出口的粮食储备。这种储备的下降始于1931年因干旱而减少的收成和随后的收购,导致伏尔加地区、西伯利亚和其他地区发生饥荒。苏联领导人被迫在1932年将收购的粮食返还给这些地区。1931年低收成和向饥荒地区重新分配粮食迫使政权将粮食出口从1931年的520万吨减少到1932年的173万吨;它们在1933年下降到168万吨。1932年和1933年出口的粮食本可以养活许多人,减轻饥荒:例如,1933年上半年出口的35.4万吨粮食,可以为近200万人提供每天1公斤的配给,持续六个月。然而,这些出口量不到1932年上半年75万吨出口量的一半。[51]苏联领导人如何计算出口减少和国内粮食供应减少的相对成本仍不确定,但现有证据表明,进一步减少或停止苏联出口可能会带来严重的后果。粮食价格在世界市场上下跌,并使贸易条件对苏联不利,在20世纪30年代初,它的债务增加,其潜在的偿付能力下降,导致西方银行家和官员考虑在苏联违约的情况下没收苏联在国外的财产并拒绝提供未来信贷。因此,出口失败将威胁到其实现工业化计划的能力,根据一些观察者的说法,甚至威胁到政权的稳定。[52]

虽然领导层没有停止出口,但他们确实试图缓解饥荒。1933年2月25日的中央委员会决议,向乌克兰分配了32万吨的种子贷款,向北高加索分配了24万吨的种子贷款。下伏尔加地区也得到了种子贷款,其他地区也可能得到了种子贷款。库尔奇茨基(Кульчицкий)引用了乌克兰党的档案,显示到1933年4月,对乌克兰的总援助实际上超过了56万吨,其中包括8万多吨的食物。仅对乌克兰的援助就比同期出口的数量多出60%。对饥荒地区的总援助是1933年上半年出口量的两倍多。这似乎是1932年低收成的另一个后果,没有提供更多的援助:在1931年、1934年和1936年低收成之后,收购的粮食被转移到农民手中,以牺牲出口为代价。[53]

1932年的低收成意味着政权没有足够的粮食供应城市和农村,种子和出口。当局削减了所有这些,但最终农村的粮食供应是最后一位的。1932-1933年的严厉收购只是将饥荒从城市地区转移了,如果没有收购提供的粮食,城市地区也会遭受同样规模的死亡(不过,如上所述,城市死亡率在1933年也上升了)。饥荒的严重程度和地理范围,1932-1933年出口的急剧下降,种子需求,以及这些年苏联的混乱,都导致了这样一个结论:即使完全停止出口也不足以防止饥荒。[54]这种情况使得很难接受将饥荒解释为1932年粮食收购的结果和有意识的种族灭绝行为。1932年的收成基本上使饥荒不可避免。

虽然1932年的低收成可能是一个缓解的情况,但政权仍然要对20世纪30年代初苏联人民的贫困和苦难负责。这里提供的数据比以前可用的数据更能精确地衡量集体化和强制工业化的后果;如果有什么的话,这些数据表明,这些政策的影响比人们认为的更糟。然而,它们也表明,饥荒是真实的,是经济政策失败的结果,是“自上而下的革命”,而不是针对乌克兰人或其他民族团体的“成功”的民族政策。这里提供的数据不仅应该有助于对饥荒进行重新评估,而且也应该有助于对第一个五年计划及其后期的苏联经济进行重新评估。