原子弹外史五章

来源: 新发现 文: 江晓原(上海交通大学科学史系主任)

一、原子弹: 技术与科学的分界在哪里?

科学是技术的基础吗?

许许多多人都毫无疑问地相信:科学是技术的基础,我们如果稍加注意,到处都可以看到类似这样的说法:“如果我们不重视基础科学研究,我们的技术就会是无源之水,无本之木”。这种老生常谈大家都耳熟能详,但这种逻辑关系实际上相当虚幻:既没有人给出过学术论证,在科学技术的历史上也得不到支持。

多年来,在世人头脑中建构起“科学是技术的基础”这种图像的,如果范内瓦·布什(Vannevar Bush)的《科学:无尽的前沿》(Science: The Endless Frontier,1960)不是“始作俑者”,至少也是“劳苦功高”。《无尽的前沿》是布什1945年呈送给美国总统罗斯福的一份内部报告,15年后,在冷战的“峥嵘岁月”中,出于无法言说的目的,这份报告被公开出版,在许多国家产生了很大的影响。布什在报告的概要中说:

新产品和新工艺……依赖于新的原理和新的观念,而这些新原理和新观念本身又是来自基础研究的。基础科学研究是科学的资本。再者,我们已不能继续依赖这种科学资本的主要源泉——欧洲。

这段话中的前一句,从此被许多科学家、科学哲学研究者、科技政策研究者奉为圭臬,他们极其真诚地相信:美国是依靠科学才走上富强之路的。为什么会这样相信呢?其实仅仅是因为布什这样说了。而事实上,布什“基础科学研究是科学的资本”这句话,既不是学术论证,也不是事实陈述,更不是对此后历史的预言。

倒是布什的下一句话“科学资本的主要源泉——欧洲”,完全经得起科学历史的检验。事实上,迄今为止所有伟大的科学理论,没有一个出自美国。万有引力、进化论、原子模型、双螺旋模型等等都是在英国产生的,相对论出自德国(广义相对论提出之后18年爱因斯坦才去了美国),航天基础理论出自俄国(齐奥尔科夫斯基)……

原子弹的故事被人讲过千百次了,但为了探索技术和科学的分界,值得再讲一次。

原子理论:卢瑟福和玻尔都断言原子弹不可能

原子弹的故事,在以往的科学叙事和历史叙事中,有着双重的标杆作用:它经常被用来表明:一,科学是技术的基础(没有原子理论哪来原子弹),二,美国因为重视科学所以富强(曼哈顿工程是美国“科学发达”的两大背书之一)。我们先来考察第一重标杆。

原子弹的理念最初起源于英国。H. G. 威尔斯在他的科幻小说《获得解放的世界》(The World Set Free,1914)中想象了一种威力巨大的放射性武器,这种武器后来被称为原子弹。小说问世的前一年,英国大物理学家卢瑟福刚刚在前几年的实验基础上提出了原子理论。丹麦的物理学家玻尔又推进了卢瑟福的模型。不过这种关于原子的新颖理论,在当时远不像今天这样具有“经典”的权威,而是众说纷纭。1924年,威尔斯科幻小说的粉丝、后来的英国首相丘吉尔写了一篇文章,题为“人类行将集体自杀?”丘吉尔在文章中想象“一个比橘子还要小的炸弹”就有相当于1000顿炸药的威力,他担心政治家没有能力掌控如此可怕的武器。而按《剑桥科学史》(The Cambridge History of Science)第5卷的意见,却是“到了1925年初,玻尔的理论完全崩溃了,原子物理学被埋在了废墟中”。

非常奇怪的是,发端于科幻小说的假想武器原子弹,虽然今天人们习惯于将它认定是建立在原子理论基础上的,但是当时原子理论最大的两位权威,卢瑟福和玻尔,却都明确断言:原子弹这种武器是不可能造出来的。

卢瑟福被爱因斯坦称为“有史以来最伟大的实验物理学家之一”,但他和当时许多原子物理学家都拒斥制造原子弹的可能性,卢瑟福“任何试图从原子的嬗变中寻找能源的人都是在痴人说梦”的断言成为1933年9月12日《纽约时报》的头版新闻。1937年卢瑟福在巨大的科学荣誉中逝世,玻尔接过了拒斥原子弹的大旗,直到1939年,玻尔仍然坚信“核裂变炸弹是行不通的”。

但是到这时候,原子弹的想法已经翻腾在欧洲许多科学家、政客、军人的脑海中了。根据1938年的《慕尼黑协定》,纳粹德国吞并了捷克斯洛伐克的苏台德地区,欧洲最重要的铀矿落入纳粹手中,德国公司的科学家很快向德国陆军军械局指出了铀原料的战争意义,之后不久“德国铀项目”也开始进入快车道。

技术和科学在这里分界

故事到这里就比较有意思了:原子弹依据的科学理论当然是原子理论,但是原子理论的奠基人、两位最大的权威,为什么不约而同地坚定拒斥制造原子弹的可能性呢?原因其实也很简单:就是因为在技术上无法达成。当时物理学家们普遍相信,需要几千公斤的铀,才有可能启动核裂变的链式反应,而在当时,不仅备制如此巨量的核原料难以想象,而且在如此巨量的铀中引发裂变链式反应的技术手段也很难想象。

但就在此时,技术以令人惊艳的形象登场了。

有一份简短的文件“弗里希-派尔斯备忘录”(Frisch-Peierls memorandum),被称为“改变世界的备忘录”。据说数十年来许多核武器专家都不知道这份备忘录,因为二战之后这份备忘录就遗失了。到20世纪60年代,在英国原子能管理局的保险库中,发现了备忘录主体内容的一份抄件。更八卦的传说是,这份文件被人放在一个装玉米片的袋子里。

备忘录是两个流亡到英国的犹太人物理学家,奥地利人弗里希(O. R. Frisch)和德国人派尔斯(R. E. Peierls)在1940年3月写的。在物理学发展史上,这两人也就是二三流的人物,当时这种从纳粹统治地区流亡到英国的科学家和工程师堪称成群结队,得到的待遇也不高,有点微薄的工资,能有一张办公桌就不错了。

简单地说,“弗里希-派尔斯备忘录”解决了制造原子弹的技术难题。他们通过计算表明:可以引发铀裂变链式反应的临界值,不是先前物理学家们普遍相信的几千公斤,而是只要11磅左右!也就是说,只要一个橙子大小那样一坨铀,就可以造出一枚原子弹!这样一来,不仅备制核原料的任务大大减轻,而且引发那样一小坨铀的裂变链式反应,技术难度也明显降低了。

计算的结果把弗里希和派尔斯吓坏了——他们知道希特勒也在研制原子弹,所以他们首先想到的是:仍然效忠纳粹当局的德国物理学家也很容易发现这个秘密!两人马不停蹄完善了计算,就向英国有关方面的高层汇报。

这个惊天秘密很快在英国和美国的高层传开了,这才有了后面美国的曼哈顿工程,一部分英国科学家和工程师参加了曼哈顿工程。所以尽管是美国抢先造出了原子弹并率先使用了这种武器,但按《技术史》(A History of Technology,1978)第6卷的意见:“美国在原子物理学的大发展中没有起到先锋作用”。

后面的故事不用再讲了,但有一个问题可以思考:如果没有原子弹和后来的核电站(受控核裂变)这样的技术成就,原子理论的命运会怎样呢?估计充其量也就和今天的弦、黑洞、暗物质这类玄之又玄的理论一样。

二、FBI监控爱因斯坦:另一种科学政治学

在1948年7月1日的晚宴中,爱因斯坦对波兰驻美国大使说了这样一番话:

我想你现在应该意识到,美国再也不是一个自由国家了。我们这段谈话一定有人正在录音。这个大厅装了窃听器,我的住所也受到严密监视。

我来到美国是因为我听说在这个国家里有很大、很大的自由,我犯了一个错误,把美国选作自由国家,这是我一生中无法挽回的错误。

鉴于爱因斯坦博士的激进背景,本局不推荐雇佣他从事机密性质的工作,除非经过极其审慎的调查。因为像他这样背景的人,似乎绝无可能在如此短的时间内变成一个忠贞的美国公民。

大约在2010年前后,我和穆蕴秋博士一起研究过若干个科学史案例,都是科幻成为当时科学活动一部分的个案,这些研究论文陆续发表在各种学术杂志上,后来集中收入了我和她合著的《新科学史·科幻研究》一书中(上海交通大学出版社,2016)。从时间上看,进入20世纪之后,这样的个案就逐渐少见了,但与之异曲同工的故事仍会发生。

曼哈顿工程泄密了?

1944年2月,美国科幻杂志《惊奇科幻》(Astounding Science Fiction)上发表了一篇科幻小说《生死界线》(Deadline),作者是卡特米尔(Cleve Cartmill)。小说的故事是两个集团Sixa(隐喻轴心国)和Seilla(隐喻同盟国)的全球战争(隐喻当时正如火如荼的第二次世界大战),其中出现了一种“终极武器”——使用元素铀的超级炸弹。小说中一位间谍潜入敌方,拆除了这颗原子弹。

以科幻文学的标准来看,《生死界线》是一篇“低劣的小说”,但小说出版一个月之后,负责国家安全调查的特工赖利(Arthur E. Riley)就上《惊奇科幻》杂志编辑部查案了!因为小说被认为有严重的泄密嫌疑。

这篇“低劣的小说”为什么有泄密嫌疑?我们梳理一下时间线就能明白:

1938年12月,德国一个实验室实现了核裂变。

1939年,美国科学家也在实验室证实了核裂变。

1939年8月、1940年3月,爱因斯坦两次给罗斯福总统写信,提出纳粹德国正在研制原子弹的警告。

1941年,曼哈顿工程启动,美国决定抢在纳粹德国之前造出原子弹。

1943年8月,《惊奇科幻》杂志主编坎贝尔(John W. Campbell)在写给卡特米尔的信中,建议他写后来取名《生死界线》的小说。

1944年2月,《惊奇科幻》杂志发表了小说《生死界线》。

1944年3月8日,特工赖利上门调查《惊奇科幻》杂志主编坎贝尔。

1945年8月6日,第一颗原子弹于日本广岛投放爆炸。

特工赖利上门查案之前要是做了功课,应该也整理过类似的时间线(但他会缺少第5、8两项)。从这个时间线来看,怀疑小说的出版背后有泄密嫌疑,是完全合理的。而进一步的调查,更表明坎贝尔大有嫌疑。

黄金时代的坎贝尔这样办杂志

1943年8月,卡特米尔向坎贝尔兜售一篇关于幽灵船的幻想小说,但坎贝尔对此不感兴趣,他写信给卡特米尔,建议他另写一篇,信中竟有这样的内容:

也许可以根据这种想法写一篇小说……我说的不是理论,而是事实:分离出的U-235数量足以进行初步的原子能研究,等等。他们用新的原子同位素分离法从普通铀矿石中提取出U-235,现有的U-235数以磅计。他们还没有把提取出来的U-235全部放到一起,或者还没有把大部分U-235放到一起……他们担心这种能量会产生无比猛烈的爆炸……连周围的物质都会爆炸……那就严重了。

想想看,杂志编辑和作者,有这样讨论稿件的吗?这难道不是间谍们在交换从曼哈顿工程刺探来的情报吗?

在卡特米尔后来根据坎贝尔的旨意写成的小说《生死界线》中,那颗原子弹用了16磅铀,而且有这样的细节描写:

两个铸铁半球夹住橙色的镉合金部分。我看到雷管在一个镉合金的小罐子里,罐中有一个含有少量镭的铍暗盒,还有一个威力足以炸开镉壁的小型爆炸物。然后,如果我说错了,请纠正我,好吗?粉末状的氧化铀一起在中央腔内流动,镭将中子射入这堆铀中,接下来的反应就由U-235完成。

当然这些描述并不完全准确,比如那颗在广岛爆炸的原子弹实际上用了140磅铀。但是无论如何,小说中的上述描写太像泄密了,这不能不引起国家安全特工的高度警惕。

曼哈顿工程的保密程度,只要提到下面的事实就不难想象了:这个工程本来是由爱因斯坦两次致信罗斯福总统而催生的,可是爱因斯坦本人竟因为“政审”通不过而被排除在工程之外!直到原子弹顺利制造出来并在广岛、长崎成功爆炸之后很久,FBI仍在没完没了地审查爱因斯坦的“泄密”问题和间谍嫌疑(参见《新发现》杂志2011年第4期,及本系列“之二”《 》)。保密到了这种程度,也难怪特工赖利看到小说《生死界线》就风声鹤唳起来。

但是坎贝尔却十分淡定,对自己的信件和刊发小说等情全都供认不讳。坎贝尔出身麻省理工学院,本来想当科学家,却阴差阳错成了科幻杂志主编。他成功地将自己变成那个时代美国科幻作家群体的中心人物,众多的科幻作家,包括许多被尊为大师的人物,都在事实上沦为坎贝尔的写手——上面所引他给卡特米尔的约稿信就是典型例证。所以坎贝尔被视为科幻黄金时代的缔造者。

科幻还真是科学的一部分啊!

坎贝尔成功地让特工们相信,他信件中和卡特米尔小说中关于原子弹的描述,纯属猜想的结果,只是“猜得太准”而已。非常奇妙的是,坎贝尔还让后世比如内瓦拉-李(Alec Nevala-Lee)这样的研究者相信,整个“泄密”过程和随后招来的调查,都是坎贝尔精心策划的结果。用今天的话来说,坎贝尔为了炒作自己当主编的杂志,连国家安全部门也敢玩弄于股掌之上,当真是太匪夷所思了。

曼哈顿工程的保密,虽然连对爱因斯坦都不信任,其实在坎贝尔眼中纯属徒劳。战后他曾写道:“当时各大行业杂志出版公司都知道正在建设橡树岭的事,而且对其目的了如指掌。”这在一定程度上解释了坎贝尔为何敢将上述“猜想”视同儿戏。

说起《惊奇科幻》杂志,当时也真有些不同凡响之处。坎贝尔发现,有大量《惊奇科幻》杂志是在橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)附近药房里售出的,这当然非常有助于推论出“前沿科学家都爱看《惊奇科幻》杂志”这样的论断。而据说纳粹火箭计划的首脑冯·布劳恩(Wernher von Braun),也用假名和在瑞典的通讯地址购买过《惊奇科幻》杂志——要是布劳恩也买了载有小说《生死界线》的那一期,那坎贝尔即使没有泄密动机,至少也有了泄密效果了。

虚惊一场的《惊奇科幻》杂志泄密案调查不久就结束了。后续发展再次出人意表:“国防研究委员会”认为坎贝尔的科学背景可以为国家所用,要他负责招募团队来帮助解决军舰声纳设备的操作手册问题。

坎贝尔真的立刻开始招募人员从事这项工作。由于英美不少科幻小说作家本身就是从事前沿工作的科学家(至今仍是如此),所以坎贝尔招募的人员中有不少科幻作家。“大神”级的海因莱因很想加入,坎贝尔也有意招募他,但调令始终不下来(说不定也是“政审”问题?)。不过海因莱因圈子里的斯坦顿(L. Jerome Stanton),和坎贝尔从《惊奇科幻》发现的作者史密斯(George O. Smith)得到了招募。

声纳组后来竟扩大到70余人,其中包括4位杂志主编。这个团队弄出了13份声纳手册,涉及潜艇、驱逐舰、猎潜舰等军舰上的各种声纳设备,也算是为盟国海军的反法西斯战争做出了一点直接贡献。坎贝尔原想借此机缘重温科学家的旧梦,但未能如愿,最终他辞去声纳组职务,继续去缔造科幻的黄金时代。

五、曼哈顿工程的保密工作就是一个笑话

时间线中的相关背景

在本专栏里,我已经写过4篇和原子弹有关的故事,我们先结合这4个故事,将有关原子弹历史的时间线整理一下,因为这对于我要讲的第5个故事非常重要。

1913年英国物理学家卢瑟福提出原子理论,随后丹麦物理学家玻尔发展了这一理论,他们两人成为原子理论的权威。1914年英国科幻作家威尔斯在小说中首次想象了原子弹,但是卢瑟福直到1937年去世、玻尔直到1939年,仍然多次公开表示:实际制造原子弹是不可能的,是“痴人说梦”。(参见《新发现》杂志2021年第9期“科学外史”专栏及本系列之一《原子弹:技术与科学的分界在哪里?》)

1938年12月,德国一个实验室实现了核裂变。

1939年8月、1940年3月,爱因斯坦两次致信罗斯福总统,提出纳粹德国正在研制原子弹的警告。

1940年3月,流亡英国的德语科学家弗里希和派尔斯解决了“临界质量”问题,使得实际制造原子弹成为可能。这个惊天发现立即被秘密汇报到英国高层。(参见《新发现》杂志2021年第9期“科学外史”专栏及本系列之一《原子弹:技术与科学的分界在哪里?》)

1941年,曼哈顿工程启动,美国决定抢在纳粹德国之前造出原子弹。少量英国科学家获准参加曼哈顿工程,而爱因斯坦却因政审通不过而被排除在曼哈顿工程之外。(参见《新发现》杂志2011年第4期“科学外史”专栏及本系列之二《FBI监控爱因斯坦:另一种科学政治学》)

1941年秋天,海森堡和玻尔在哥本哈根进行了后来双方都讳莫如深的会晤,他们可能谈到了“临界质量”问题。(参见《新发现》杂志2013年第11期“科学外史”专栏及本系列之三《迷人悬案:玻尔与海森堡之1941》)

1944年2月,美国《惊奇科幻》杂志发表了小说《生死界线》,里面想象了一些原子弹的技术细节,次月即遭美国国家安全部门的调查,但调查的结论认为这只是小说家的猜想,不存在泄密或间谍问题。(参见《新发现》杂志2020年第10期“科学外史”专栏及本系列之四《原子弹泄密案与科幻黄金时代》)

1945年8月6日,美国向日本广岛投放了原子弹。

1949年8月29日,苏联原子弹试验爆炸成功。

1952年10月3日,英国原子弹试验爆炸成功。

上面这个时间线当然不可能巨细靡遗,我只列出了和第5个故事直接有关的部分。

一个曼哈顿,三家原子弹?

长期以来我们都习惯认为,原子弹是美国人造出来的。就字面意思而言这个说法当然不能算错,但我们只要稍微了解一下有关历史,就知道这个说法让英国人受了多大的委屈。英国是第三个造出原子弹的国家,但原子理论出现于英国,原子弹的设想出现于英国,制造原子弹的关键技术“临界质量”问题解决于英国。照理说,只要不将“临界质量”的惊天秘密分享给美国,英国应该有可能自己先搞出原子弹。

但是当时的实际情况是,英国正在和德国殊死搏斗,打得遍体鳞伤,确实找不到安静的地方和足够的人力物力来搞原子弹。而美国直到1940年仍在坐山观虎斗,卖军火发大财,广袤的国土没有任何战火。所以丘吉尔希望美国来搞原子弹,然后带上英国,这个想法确实也有合理性,至少在当时他也没有更好的选项。

曼哈顿工程于是启动。当时保密意识之强,到了骇人听闻的地步。工程明明是爱因斯坦给美国总统写信而推动的,爱因斯坦本人却因为“左倾”、“同情共产党”等原因而通不过政治审查,被排除在工程之外。就连看到一篇科幻小说里想象了关于原子弹的技术细节,也要怀疑有人泄密,马上立案调查。但是如此临深履薄草木皆兵,曼哈顿工程真的保密了吗?

英国人史蒂芬·格雷写了《现代谍战内幕:从冷战到全球反恐战争》一书,里面说美国尽管耗费巨资,“间谍特工遍布天涯海角”,却仍然挡不住苏联间谍的渗透。据说斯大林在曼哈顿工程里安插了数十名间谍,他对曼哈顿工程进展的掌握,比罗斯福还要快捷全面。

而最让曼哈顿工程保密工作蒙羞的,是1950年在英国爆出的“世纪间谍案”——由英国派遣参加美国曼哈顿工程的德国流亡科学家竟是苏联间谍!此人将曼哈顿工程中他所能接触到的所有情报都原原本本交给了苏联。当然他也将情报交给了英国(这本来就是他奉派参加曼哈顿工程的任务)。

所以令曼哈顿工程保密工作无地自容的事实是:一个曼哈顿工程,实际上至少催生了三个国家的原子弹。况且“世纪间谍案”也不是由作案地点美国的国家安全机构破获的,还是英国人替他们破获的。

一位德国共产党人的传奇人生

福克斯(Klaus Fuchs)1911年出生于德国,1930年入莱比锡大学,有物理学天分,1932年加入德国共产党。纳粹德国兴起,福克斯先流亡到巴黎,后来到伦敦。当他被英国派遣参加曼哈顿工程时,可能已经是一名潜伏的苏联间谍,但也可能是后来被策反的。

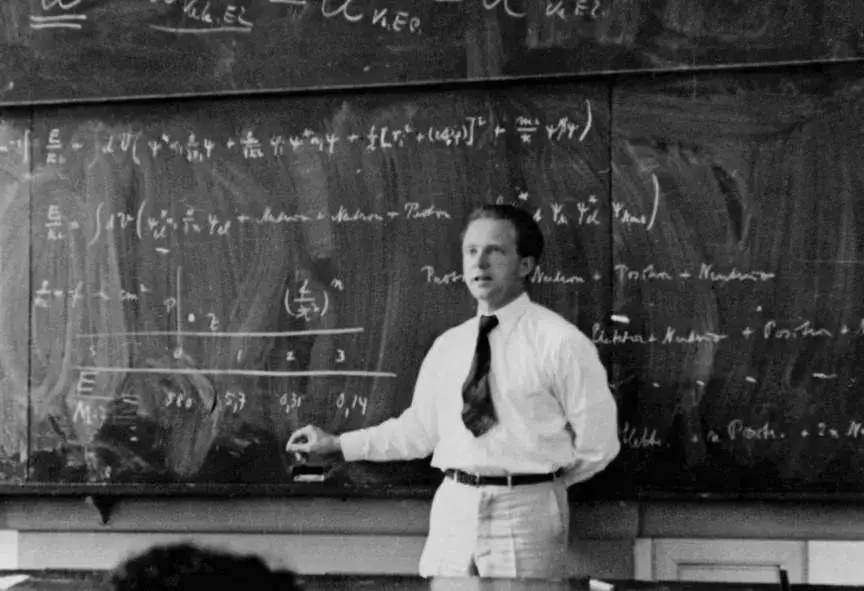

Klaus Fuchs, um 1940

1950年,参加曼哈顿工程的英国科学家都已经回国,福克斯也已出色完成了组织上交给他的间谍任务,没想到这时候他的苏联间谍案却东窗事发,2月初他以间谍罪被逮捕,震惊了他周围所有的人。

在本专栏的上一个故事中,流亡英国的德国科学家派尔斯,是解决了原子弹“临界质量”问题的两个人之一。派尔斯也奉派参加了曼哈顿工程,他和福克斯又是德国老乡,两人一起工作,结下了深厚的友谊,派尔斯太太也和福克斯有着非常亲密的关系。夫妇俩打死也不相信自己朝夕相处的好友会是苏联间谍,派尔斯向伦敦警察厅要求会见福克斯,得到了批准。派尔斯去会见过福克斯两次,第二次还带了太太一起去。

会见的结果让派尔斯夫妇几乎崩溃——福克斯坦然承认了自己是苏联间谍。他之前已经认罪了,并在一份陈述中大义凛然地写道:

我完全信任俄罗斯的政策,我认为西方盟国故意让俄国和德国两败俱伤,因此,我毫不犹豫地将我知道的所有情报提供给了他们。

派尔斯太太哭着给狱中的福克斯写信,泪水打湿了信笺;狱中的福克斯也哭着给派尔斯太太回信,泪水也打湿了信笺——史料记载如此,我们不是在看电影。其实派尔斯夫妇不知道的是,自打从美国回来,他们家的电话就一直被英国警方窃听!幸好派尔斯始终真心效忠不列颠,警方没在他电话中发现任何毛病。

审判的日子到了。1950年3月1日,福克斯在中央刑事法庭接受审判,旁听席上挤满了记者和名流。但这样惊天动地的“世纪间谍案”,只审了90分钟就结束了,福克斯坦然承认了所有指控,并感谢法庭的公正审判。他本来以为会判死刑,他已经准备好为共产主义事业献出生命了。没想到法官指出:他向苏联提供曼哈顿工程的情报时,苏联并非敌国而是盟国,所以福克斯罪不至死,他被依法判处刑期14年。

1959年,福克斯因在狱中“表现优良”而提前获释,那年他48岁。他选择去社会主义东德工作,担任核物理研究所副所长。几度风雨,几度春秋,福克斯劫后归来,居然又开启了一段美好人生,他在东德成为科学院院士、中央委员,获了卡尔·马克思勋章。

1988年福克斯在东德寿终正寝,作为一个忠诚的共产党人,他没有目睹柏林墙倒塌、苏联解体、东欧变色那一幕。那是世界社会主义阵营的至暗时刻,一定会令他心碎。