垂死之军——浅谈斯大林格勒包围圈中的伤病员护理与撤离(一)

来源: 知乎作者的夏逸凡

注:本文译自Wolfram Wette与Gerd R. Ueberschär责编的论文集《Stalingrad: Mythos und Wirklichkeit einer Schlacht》第三章 第一节《Von der Agonie einer missbrauchten Armee: Anmerkungen zur Verwundeten- und Krankenversorgung im Kessel von Stalingrad》,作者为德国医学历史学家Wolfgang Uwe Eckart,曾任德国海德堡大学医学院历史学教授及医学史研究所所长。本篇论文于1992年完稿,其中部分数据相关的内容虽然已随着这些年以来出现的新研究而落后于时代,但本文依旧具有极高的参考价值。

1942年11月22日,当斯大林格勒包围圈被苏军彻底封闭时,约有30万名德国及其盟国士兵被困其中,其中约10至14.5万人在战斗中阵亡、冻死、饿死,或因疾病与流行疾病而丧生[1]。在退守至斯大林格勒城中的德军向苏军投降之前,约有2.9万至4.5万名伤病员和仍具有战斗力的士兵,在极端恶劣的条件下被空运撤出包围圈。尽管具体的数据已无法得到确切的统计,但这些人至少避免了即将到来的战俘命运。最终,约有9万余名德军士兵在1943年2月2日前后向苏军投降并被俘虏,这些幸存者中的绝大多数人都已身负重伤,或是饱受疾病、冻伤以及严重的营养不良的折磨而濒临死亡。

笔者试图通过下文来还原斯大林格勒包围圈内的德军伤病员及饥饿者们的境遇,探讨他们所能获得的医疗救治,绝望的空运撤离,以及最终,在满目疮痍的斯大林格勒废墟的地下室中,德军医疗保障体系的彻底崩溃。

现存的材料与记录极为零散,本文主要依据已出版的文献资料、斯大林格勒幸存医生的证言,以及残存的官方档案来进行历史重构,最终所呈现出的,是对一支逐渐走向毁灭的军队的残酷写照。

一、斯大林格勒包围圈内的医疗保障

在二战早期发生的强调快速推进的机动作战[2]中,德国的医疗保障体系从一开始就已经暴露出了严重的缺陷,后方的医疗单位难以跟上作战部队的推进步伐,这一问题在德国入侵波兰、比荷卢三国及法国时体现得尤为显著。

虽然这些战争经验已被德军纳入对苏作战的准备工作中,但当莫斯科和斯大林格勒战线上的战争局势发生逆转后,德军的医疗保障体系又一次面临从未遭遇过的全新困境 —— 由于德军此前并没有考虑到大规模的撤退行动,甚至是部队长期陷入围困的可能性,因此他们根本没有做好相应的准备,也无法临时地作出有效的应对。

这一系列问题的核心是物资供应的匮乏,其主要原因是运输能力的严重不足。例如,在哈尔科夫等东线前线城市设立的医疗物资仓库原本应为前线部队提供补给,但由于德军优先将大部分的运输工具用于运送增援部队及弹药,使得这些医疗物资无法运抵主战场。出于同样的原因,大量的德军伤病员也无法及时且妥善地被转移至后方医院,极大地影响了后方医院的接收能力。

斯大林格勒包围圈内的伤员撤离自始至终都面临着空运能力严重不足的状况。在第6集团军被围期间,德国空军始终无法提供足够多的运输机来满足过于庞大的伤员撤离需求。由于运输机内部的担架位置极为有限,使得重伤员几乎无法按照实际需求的比例被送出包围圈。此外,高空飞行的压力变化对于重伤员而言更是致命的威胁,这进一步地限制了重伤员的撤离可能性。

然而,除了运输问题外,德军的医疗系统还遭遇了一系列的特殊挑战,这些问题主要由极端的低温、严重的食物短缺、衣物供应不足和恶劣的居住环境等因素所造成。这些问题已完全超出了军医和医务兵的能力范围,他们几乎无力解决这些根本性的生存困境。

a)伤病情况

斯大林格勒包围圈内的德军医疗体系所面临的主要问题,一方面是大量伤员的激增,另一方面是严重冻伤病例的不断增加。

在众多伤情中,腹部中弹或弹片穿透腹腔的伤势最为棘手。这类极其危重的伤势往往会导致肠道和胃部多处被击穿,本应接受紧急手术。然而,由于手术耗时过长,且即使完成手术,伤员的存活率依然非常低,使得这类伤员通常得不到有效的救治。

即便在相对完善的战地医院环境下,腹部手术通常需要整支外科手术团队连续工作1.5至2小时,而术后死亡率高达50%[3]。因此前线的医疗人员只能优先处理存活率较高的伤员,这使得腹部中弹者基本被放弃。由于这类伤员无法自行行走且通常需要平躺运送,导致其在空运撤离时会占用较大的空间,因此他们被成功撤离的几率也极低[4]。

其他类型的伤情在手术团队不间断的工作中得到了大量处理,其中,因极寒环境而日益增加的重度冻伤成为医疗部门的巨大负担。由于保暖衣物严重不足,在零下30℃的气温下,士兵们的双脚、双手和耳朵成为冻伤的重灾区,其中III级和IV级冻伤尤为普遍。这类冻伤往往会导致组织坏死,为了防止湿性坏疽的出现及其引发的败血症,医生通常不得不对伤员进行截肢。

西奥多·普利维尔(Theodor Plievier)在他经过深入调查而撰写的纪实小说《斯大林格勒》中,基于德军战俘的证词[5],再现了包围圈内战地手术团队的工作情景。尽管人物是虚构的,但书中描绘的战地医疗状况高度贴近现实[6]。在此引用普利维尔的描述,或许能更直观地展现当时的绝望境地[7]:

浑浊空气中弥漫着伤口的气息。[…] 一具血肉模糊的身体被抬走,另一具随即被放上手术台。流了一地的鲜血蔓延在木板上,没人抬起头看一眼,夜晚过去,白昼到来,鲍姆勒医生站在一滩血泊之中。

伤员排成的长队似乎永无止境,而有效的外科手术治疗手段却极为有限:

大腿中弹,弹片用手术刀剜出,注射破伤风针,包扎。下一个,臀部中弹。病人趴在乙醚麻醉枕上,外套盖在头上,裤子褪至大腿,双脚仍套着沾满泥土的沉重军靴。去除伤口周围的破碎布料,清理创口,放入利凡诺引流条。

对于许多病例,尤其是头部或腹部枪伤,医生们已经不再抱有任何希望:

下一个,腹部中弹,无望了。在入射的伤口处敷上一块绷带,放到一旁。下一个!

在伤员持续不断增加的情况下,医生们往往连续数天不眠不休地进行手术,仅靠短暂的休息来支撑,直到彻底精疲力竭。然而,问题并不仅仅出现在外科手术上,随着包围圈的封闭,术后药物供应的短缺也迅速成为严重危机。

在库存允许的情况下,伤员和被截肢的冻伤士兵可以获得吗啡及其替代品潘托邦(Pantopon)、地劳迪德(Dilaudid)和优可达(Eukodal)来缓解疼痛。在包围圈刚被封锁的最初几天,失血可以通过储存血液和直接输血,或是通过生理盐水和图托福辛(Tutofusin)、诺莫盐(Normosal)、葡萄糖剂(Dextropur)等营养溶液的输液来补充。然而,寒冷的天气带来了额外的困难,这些输液用的液体经常被冻结,必须先解冻后才能使用。

由于补给已经无法得到保证,这种有限的救治手段也很快走向崩溃。1942年12月初,包围圈内的药品、输液和血液替代品几乎全部消耗殆尽[8],至关重要的的图托福辛迅速枯竭,而血型测试试剂也告罄,使得战地输血变得极为困难。

药品补给短缺的主要原因是缺乏足够的运输能力来进行转运。尽管德军在哈尔科夫囤积了约1800吨的医疗物资,由于运力不足,包围圈外的萨哈罗夫斯科耶(Sacharowskoj)、莫罗佐夫斯卡亚(Morosowskaja)和卡缅斯克(Kamensk)等医疗站的物资补给全部中断[9],而这些物资也根本无法送入包围圈,使得包围圈内外科医生的工作被简化为纯粹的手术操作,他们根本无法为伤员提供至关重要的术后护理。

随着围困时间的延长,斯大林格勒包围圈内传染病的发病率开始上升。其中,传染性肝炎(黄疸)的病例显著增加,而日常可见的疾病包括流感样感染和各种腹泻疾病,这些腹泻病大多是相对温和的肠胃炎或结肠炎,通常不需要住院治疗。相比之下,黄疸和痢疾患者必须接受住院治疗,以防止病情恶化和进一步传染。

值得注意的是,在曾经在巴尔干半岛作战的士兵(有即“巴尔干病史”患者)中,疟疾复发(三日疟和四日疟)的情况较为普遍。在包围圈形成之前,这些疾病连同黄疸就已对德军造成了人员损失,这些士兵即使服用阿的平(Atebrin,一种抗疟药),仍然难以防止旧病复发。

不过,由于季节原因,在包围圈内已不再出现新的疟疾病例。这种情况也适用于由蚊虫传播的草原热(Pappatacifieber),这是一种在夏秋季流行的高热病毒传染病,在晚夏和秋季时已经严重削弱了德军部队的战斗力。

至于大型疫病,直到在包围圈内的德军士兵向苏军投降后的最初几周,才开始大规模地爆发斑疹伤寒和其他传染病。被围期间,虽然包围圈内的环境极端恶劣,但直到德军正式投降前,包围圈内并未出现真正意义上的大规模传染病流行。

除了负伤、冻伤和疾病之外,由于食物配给完全不足,饥饿成为了导致士兵整体健康状况持续恶化的致命因素,加速了第6集团军那缓慢而无声的覆灭。原本就只拥有极其有限的救治能力的医生们,对于这样的境况根本无计可施。

b)医生状况

目前已无法考证被困在斯大林格勒包围圈内的德军军医的确切人数。可以确定的是,他们的数量远超曼弗雷德·克里希(Manfred Kehrig)所记录的23名医疗军官[10],但可能也少于600人 —— 这是当时被空运进包围圈的德军病理学家汉斯·吉尔根松(Hans Girgensohn)所回忆的数字[11]。

根据记录,截至1942年12月初,第6集团军的高级医疗军官包括:

-

第6集团军军医总监:医疗中将,雷诺尔迪博士(Dr. Renoldi)[12] -

军医总监副官:医疗少校,格哈德·辛格-沃尔特豪斯博士(Dr. Gerhard Singer-Wolthaus) -

化学战医疗官:预备役医疗上尉,卡尔-阿道夫·塞格尔博士(Dr. Karl-Adolf Seggel) -

战地外科顾问:医疗少校,格罗斯博士(Dr. Groß) -

战地内科顾问:医疗少校,维斯特法尔教授(Professor Westphal) -

第51军医务长:医疗上校,卡尔·阿恩特博士(Dr. Karl Arndt),曾短暂代理雷诺尔迪的职责 -

病理学家:医疗上尉,汉斯·吉尔根松博士。

此外,据统计,在包围圈内至少仍有:

-

9名外科医生 -

4名内科医生 -

3名耳鼻喉科医生 -

2名眼科医生

除了这些军衔较高的医疗军官,还有大量的年轻军医,他们大多刚刚完成学业,就直接被派往东线前线,作为基层军医或是师医官的助理,在各类战地医疗单位中目睹了斯大林格勒包围圈内的士兵们所遭遇的惨剧。随着战局的崩溃,许多年轻军医与他们照料的伤员一起沦为战俘。汉斯·迪博尔德(Hans Dibold)在他的战俘营回忆录中提到了部分被俘医生的名字[13],然而,还有许多医生的名字未能留下记录,他们与无数伤病员一起消失在战火、疾病与饥饿之中。

c)医疗设施

由于战局恶化,在包围圈收紧后,大多数师级部队的伤员收容站、主要救护站和小型医疗站要么相继失守,要么不断迁移。最终,随着1943年1月10日的苏军总攻的展开,斯大林格勒包围圈内德军的整个医疗系统彻底崩溃。因此,这些小型医疗站的确切位置、持续时间及运作情况,如今已难以考证。

然而,包围圈内的一些规模较大的医疗设施,曾勉强维持数千名伤病员的收治,其运作情况较为清晰。

1942年12月初,德军在皮托姆尼克(Pitomnik)机场附近设立了一座大型医疗收容站,专门用于集中和救治等待空运撤离的重伤员,该医疗中心由第542军级卫生连(Armeesanitätskompanie 542)的部分人员和第1/541战地医院(Kriegslazarett 1/541)组建而成[14];在巴萨尔吉诺(Basargino)临时机场也设有功能类似但规模较小的医疗设施。

从1942年12月初至苏军1月进攻开始前,德军在一度是第6集团军司令保卢斯上将司令部所在地的古姆拉克设立了一个规模较大的战地医院,该设施由第1/542军级野战医院(Armeefeldlazarett 1/542)、第1/541战地医院的部分医疗队、第1/542军级卫生连以及其他小型卫生连合并组成[15]。此外,该医院从卡尔波夫卡国营农场(Sowchose Karpowka)的医疗物资储备站获得了约100吨药品、绷带和其他医疗物资。这个医疗物资储备站由军药剂师布鲁赫(Stabsapotheker Bruch)负责管理。

截至1942年12月初,德军仍能维持一定数量的卡车用于伤病员的转运。当时,古姆拉克战地医院登记在册的伤病员有1437人,而整个包围圈内大约有4000至5000名伤病员[16]。

如果德军能够在苏军完成合围前顺利执行伤员撤离工作的话,将能极大地减少受困于包围圈内的伤员数量。然而,实际情况却并非如此,与此相反,德军的伤员撤离工作面临着诸多阻碍。

在包围圈被封闭的前一天,即1942年11月18日,第6集团军军医总监雷诺尔迪将军就已指出使用返程的战地医院列车(Lazarettzüge)撤离伤员的工作受到了严重的干扰。这些列车在返程途中被从战场撤退的部队和归国休假的士兵所占用,部分车厢甚至严重受损并被洗劫一空。此外,原本专门调配用于拖运医院列车的机车,由于被高层重新指派去执行其他任务而被迫返回,这使得医院列车不得不长时间滞留在车站,其等待时间最长可达18小时。雷诺尔迪将军指出,由于上述的这些干扰,伤病员撤离受阻所造成的损失已经不可挽回[17]。

实际上,在包围圈尚未完全封闭时,由于伤员和病患的撤离进展极为缓慢,这种撤离不畅所造成的人员积压,直接导致德军的医疗保障体系在斯大林格勒包围圈形成之初就处于极端不利的境地。随着包围圈的逐步收紧,由于德军的医疗站点不得不随战线后撤而被逐一放弃,来自西部战线的伤病员,不断涌入包围圈内部本已超负荷运作的医疗设施[18],使得包围圈内医疗体系状况进一步恶化。

二、无声的死亡 – 包围圈内的饥饿状况

在斯大林格勒包围圈形成后不久,留守在包围圈内的军医们开始注意到一种不同寻常的死亡案例的激增 —— 这些死亡既非直接的战伤,也非疾病或是冻伤所致。

实际上,在包围圈形成后,第6集团军很快就出现了严重的后勤供应短缺,食物方面的短缺所造成的影响立即显现出来,所谓的“无法解释的死亡”,明显就是纯粹的饥饿致死[19]。然而,在军队内部,“饥饿”这个词几乎成为了某种禁忌,人们只能私下讨论这个问题,而官方对这些死亡案例的“推测”死因则是“失温”与“极度疲劳”。包围圈内的近600名军医对此都心知肚明,但却没有人敢公开承认这一点。

京特•特普克(Günter Toepke)在他的斯大林格勒回忆录中如此记述道[20]:

“军医们密切关注着士兵的健康状况。他们在许多士兵身上发现了四肢浮肿的症状,这种‘饥饿性水肿’是长期营养不良的直接后果。

一些本来很轻微的疾病,如流感或是感冒等症状,现在却经常会导致死亡。

截至此时(笔者注:即圣诞节前后),根据军医总监雷诺尔迪将军的统计,仅因轻微疾病而死亡的士兵就已有56人。但在所有死亡报告中,没有一例被正式标注为‘死于饥饿’—— 这些死亡证明上只写着‘急性疾病’的诊断。”

由于出现了大量未受外伤却不明原因的死亡案例,德军位于包围圈外莫罗佐夫斯卡娅(Morosowskaja)的军医部决定对此展开调查。1942年12月15日,军医部指派遣病理学家汉斯·吉尔根松前往斯大林格勒包围圈,以查明这些士兵的真实死因[21]。

12月18日,吉尔根松成功被空运至皮托姆尼克机场。刚抵达时,他便得到了化学战医疗官 预备役军医上尉塞格尔的接待,塞格尔向吉尔根松简要地介绍了包围圈内的医疗状况。随后,吉尔根松被送往古姆拉克火车站附近的战地医院,这个医院紧邻第6集团军的司令部。

吉尔根松回忆道,与斯大林格勒包围圈内极端恶劣的环境相比,他的住宿条件算得上“奢华”[22]:

“我的住所是一座在陡峭的巴尔卡山谷(Balka)黄土坡上挖掘而成的地堡,其外墙由木材搭建,里面竟然还有两张双层行军床,甚至还配有被单(!)。房间里还有一张桌子和一个铁炉子,炉子燃烧的是从斯大林格勒废墟中拆下来的木材。”

然而,医院的实际情况却远不如这间“奢华地堡”:

“伤员们被拥挤地安置在一座临时搭建的木制营房里,空间极为狭小,几乎无法动弹。”

根据吉尔根松的回忆,各师的军医通过电话向他报告需要检查的死亡案例,然后他将带着两名助手前往指定地点进行尸检:

“在这个直径约30到50公里的包围圈内,前往尸检地点的旅程异常艰辛。我们必须不断地随机应变,寻找各种非常规的方法才能抵达。用于尸检的解剖室可能是一处地堡,一座临时清空的村庄农舍的房间,或是一节火车车厢,又或者只是一顶简陋的帐篷。”

在一次任务中,吉尔根松甚至不得不在零下30摄氏度的雪地里,在持续不断的敌机轰炸下,连续进行三次尸检:

“不断有人从一个小地堡中送来热水,以便我能解冻我那戴着橡胶手套的僵硬手指。”

严寒不仅影响了吉尔根松的操作,也直接影响到尸检本身。由于极端的寒冷,许多待检查的尸体已经彻底冻硬,变得像玻璃一样坚硬,根本无法直接解剖。尸检团队必须先设法将尸体解冻,才能进行检查。

在1942年12月19日至31日之间,吉尔根松总共对50具遗体进行了尸检,其中有25例完全符合典型的饥饿死亡特征。在这些尸检中,吉尔根松团队发现的关键证据包括:“全身脂肪组织完全消失”,“心脏和肝脏严重萎缩(器官萎缩)”,“骨骼肌严重萎缩”以及“右心室扩张”,这些都是典型的饥饿性营养不良的生理特征。

然而,最令人绝望的发现是,即使这些处于极度饥饿的士兵在最后时刻获得了高热量的食物,他们也无法存活下来,这反而会让他们会死得更快。对于这些悄无声息地死去的士兵,吉尔根松如此记录道:

“经常会出现这样的情况:一名在岗位上执勤的士兵向巡逻时路过的中士报告道:‘我感觉好多了,我现在想吃点东西。’中士于是给了他一小块罐装脂肪肉(这是优先被空运进入包围圈的高热量食品)。然而,在下一次巡逻时,其他士兵却发现他已经死去了。

在对类似的案例进行尸检时,我们总能在遗体那完全没有脂肪组织的肠系膜中,观察到所有淋巴管因吸收了脂肪而充盈着鼓胀的黄色内容物,这种景象通常只有在实验室的解剖灌注标本中才会看到。当久经饥饿、濒临崩溃的身体重新开始消化食物时,其循环系统难以承受突如其来的负担,最终导致了死亡。”

吉尔根松的尸检还揭示了一些早在包围圈形成之前就已埋下的致命错误。其中,第113步兵师的士兵饥饿死亡率最高,而这一悲剧的根源,竟然与该师在数月前的后勤决策有关。早在1942年秋季,第113步兵师的军需官因考虑到即将到来的泥泞季节可能会导致补给中断,便提前削减了士兵的日常口粮,以囤积粮食,为未来的恶劣天气做准备。讽刺的是,这一决定在当时被第6集团军军需处视为“优秀管理”的案例而受到表彰。

当包围圈形成后,德军不得不将所有剩余的物资尽量平均分配给各个单位,以维持部队整体的战斗力。结果,此前就已节食囤粮而“补给充足”的第113步兵师的士兵,由于已经处于营养不良的状态,在饥荒真正来临时,他们比其他部队更快地成为了饥饿死亡的主要受害者。

为了充饥,第6集团军宰杀了大量的马匹以获取马肉,无法食用的马蹄则被弃置。

然而,在斯大林格勒及其周边地区,并不只有德军士兵因饥饿而死,被德军所俘虏的苏军战俘饱受了更加悲惨的处境。1942年圣诞节前夕,约约3500名苏联战俘被关押在沃罗波诺沃(Woroponowo)战俘营和古姆拉克附近的收容所[23],他们被迫生活在毫无生存条件的狭小空间内。

德军第6集团军的高层完全知晓这些战俘的惨状。1942年圣诞节前后,当时任职于第6集团军司令部军需处的特普克上尉向军需官[24]汇报了苏军战俘的情况[25]:

“有2人向他证实,战俘营(笔者注:可能为沃罗波诺沃战俘营)的状况同样惨不忍睹。看着那些人受苦,却又对此无能为力,简直令人无法忍受。大多数战俘都出现了四肢浮肿的症状,斑疹伤寒正在迅速蔓延,营地里每天都有近20人死去。这些极度虚弱的身体已完全丧失了抵抗力,而他们的死亡证明上的死因被统一标注为斑疹伤寒。”

面对这一绝境,第6集团军司令保卢斯在1943年1月14日下令释放战俘,希望他们能够自行求生。然而,这一命令的具体执行情况已无法得到确认。实际上,当保卢斯下令释放战俘时,大多数的战俘可能早已死亡。

德国诗人埃里希·魏内特(Erich Weinert)以德籍志愿兵的身份加入了苏联红军,自1942年12月2日起开始参与斯大林格勒前线的苏军心理战宣传,通过广播喊话劝降被围困的德军士兵。1943年1月25日,在苏军解放古姆拉克后,魏内特在日记中记录下了惨不忍睹的可怖景象[26]:

“清晨,我们经过了古姆拉克。一些遭受德军轰炸的房屋仍在冒烟,整片大地只剩下废墟与遗骸。夜间的降雪部分地覆盖了这些恐怖的景象,但仍有光秃秃的头骨、脚掌或手掌从雪中露出来。

在一个峡谷里,我们发现了一座尸体堆,那里堆满了苏军战俘的遗骸。他们几乎赤身裸体,骨瘦如柴,皮肤已经变成黑褐色,被随意丢弃在一起。这些尸体一段已经被遗弃在这里很长时间了,他们要么是被活活饿死的,要么是被折磨致死的。”

负责调查不明死因的病理学家吉尔根松也解剖过因饥饿而死亡的苏联战俘。在一次尸检中,吉尔根松检查了三名曾作为“志愿辅助人员(Hilfswillige,即Hiwi)”服务于德军的苏联战俘的遗体。当时,一名年轻的德军军官向吉尔根松询问这些人的死因,当吉尔根松明确地将死因诊断为“饥饿死亡”时,这名军官对此极为震惊,并表示这根本不可能发生[27]:

“他们的口粮和我们一样啊——每天三片面包,外加半升的‘优质’马肉汤(其实就是水加上4到5块小肉丁)。”

然而,根据特普克的回忆,这位年轻军官的说法并不完全准确,由于苏联战俘那极度虚弱的身体状况,当他们再也无法为德军提供劳动力时,他们的生命便彻底失去了价值[28]:

“由于补给情况日益恶化,已经无法考虑让俄国人继续工作了。起初,(沃罗波诺沃)营地和我们的部队一样,用自己的车辆从斯大林格勒市的大粮仓中获取了大量的补给。但现在这些储备像其他地方一样已经耗尽。因此,战俘们只能依靠分配到的食物配给生存。

虽然战俘们的配给量与我们的部队相同,但区别在于我们的部队仍然可以用自己的小额储备来增加餐食,而战俘们只能完全依赖配给。此外,战俘们也没有获得香烟、巧克力和糖果等特殊配给。”

1942年圣诞节后,斯大林格勒包围圈内的德军粮食状况急剧恶化。就在吉尔根松仍在包围圈内进行尸检工作时,第6集团军已不得不进一步削减配给。根据1942年12月26日发布的命令,面包配给从每人每天100克减少到50克。这一减配命令本应在圣诞节前下达,但为了稳定军心,第6集团军司令部刻意拖延了发布的时间。然而,部分部队因补给已告罄,不得不在圣诞节之前就开始削减每日口粮配给。

摄于1942年圣诞节,最后一匹马的屠宰。

此外,德军每日食物供应结构如下:午餐分发一升汤,这些汤不含脂肪,主要由豆类或其他低热量食材熬制;完善会分发少量的罐头食品,或者根据不同地区的不同配给情况再来一碗稀汤。这种营养与热量都极度匮乏的伙食,很快就导致德军士兵普遍出现了体力衰竭的症状[29]。

1942年12月31日的新年前夜,吉尔根松完成了他的最终报告。在这份报告中,他明确无误地指出,斯大林格勒包围圈内的德军士兵正在因饥饿死亡。1943年1月1日早晨,吉尔根松将报告交给预备役军医上尉塞格尔,后者立即将报告直接呈交给第6集团军司令保卢斯[30]。

仅五天后,第6集团军军医总监雷诺尔迪将军也在一封写给第6集团军军需总监的信中,以带有讽刺意味的语气描述了德军的饥饿状况[31]:

“自1942年12月初以来,全军正在进行一场大规模的‘饥饿实验(Hungerexperiment)’按照当时制定的 —— 至今仍然有效的 —— 口粮标准,每名士兵每天摄入的食物量,仅相当于一个成年劳动者正常所需的一半。毫无疑问,在特殊情况下,士兵可以在短期内忍受这样的饥饿配给,而不会立即出现严重后果。”

值得注意的是,第6集团军的后勤部门迅速采纳了这份以“谨慎”的言辞表述了包围圈内严重的营养不良状况及其后果的报告,并且提出了一项微不足道的改进建议——将每日配给标准提高到3200千卡。

当然,在雷诺尔迪将军的报告中,最令人震惊的词汇莫过于“饥饿实验”。然而,我们今日已无从考证这个词究竟是带有讽刺意味,还是他真的将斯大林格勒包围圈内的大规模饥饿现象当作一次生理学实验。

在历史上,这样的“实验”并非没有先例,在第一次世界大战期间确实存在类似的思维方式。然而,在1943年1月的斯大林格勒,在第6集团军所面临的那场具体的灾难情境中,这种观点至少是脱离现实的,甚至可以说是近乎冷酷的,因为在雷诺尔迪将军眼前所发生的一切,绝非什么营养学上的实验,而是一场由德军最高指挥层的失职所直接导致的、完全不具任何科学性质的大规模营养灾难。

在二战期间,确实发生过此类蓄意并系统性执行的灭绝性实验,但这并没有发生在斯大林格勒,而是在发生德国设立的苏军战俘营中。早在1941年夏季,德国就开始在这些苏军战俘营内实施极端的饥饿政策,苏军战俘的每日配给热量远低于生存所需的最低标准[32]。讽刺的是,哪怕是这些苏军战俘营的口粮配额,也都比斯大林格勒包围圈内的德军士兵要高。

此外,雷诺尔迪将军在报告中只字未提吉尔根松在包围圈内所进行的尸检调查。事实上,雷诺尔迪甚至对此完全不知情,他既不知道吉尔根松为何被召入包围圈[33],也不知道吉尔根松何时抵达了包围圈。

三、最后的希望 – 伤员的空运撤离

自1942年11月22日包围圈彻底封闭后,德军伤病员便只能通过空运的方式撤出包围圈。

轻伤员通常被空运至莫罗佐夫斯克(Morozovsk),重伤员则被送往塔钦斯卡亚(Tacinskaja)[34]。包围圈内可供使用的机场包括:巴扎尔吉诺机场(可用至1943年1月14日)、皮托姆尼克机场(可用至1月16日)和古姆拉克机场(可用至1月22日)。

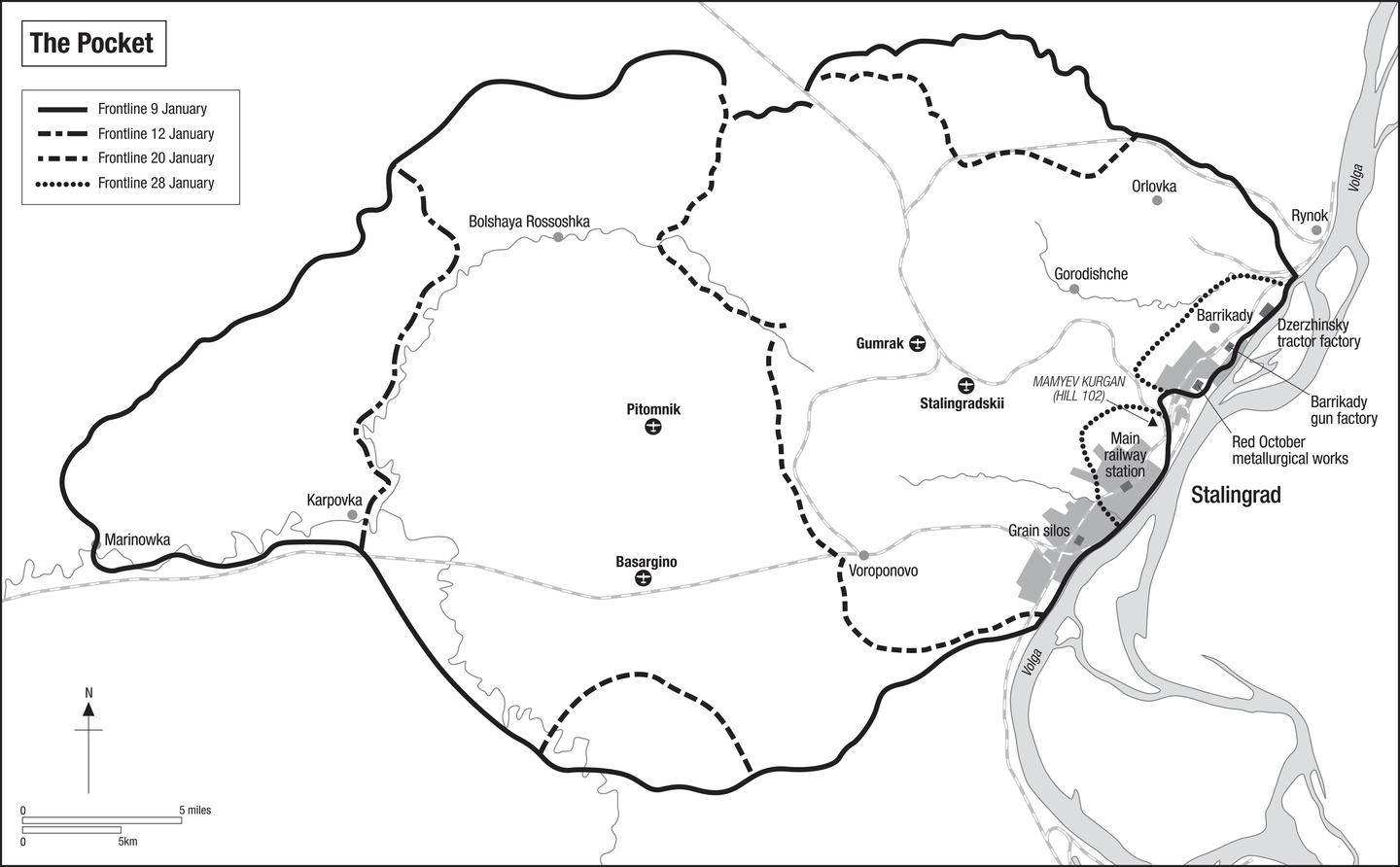

1月9日至29日,斯大林格勒周边态势图。苏军筹划多日终于发起的“指环”行动,逐渐压缩斯大林格勒包围圈,德军可用的机场也随着苏军的推进而不断减少。

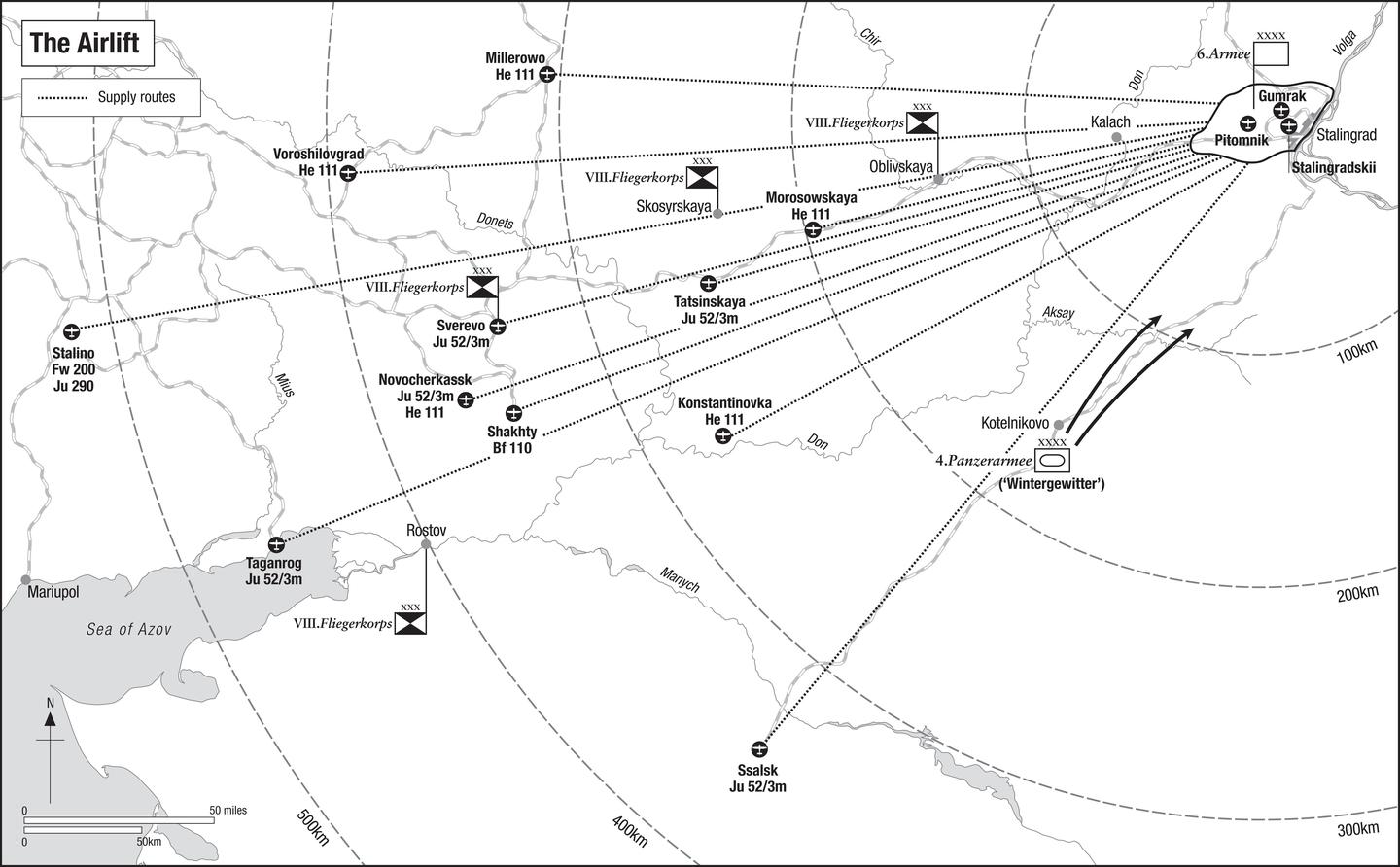

斯大林格勒包围圈的空中桥梁,虚线为补给线路,飞机标志为各可用机场的位置。

除此之外,德军在距离斯大林格勒市区仅几公里的斯大林格勒斯基(Stalingradskij)修建了一条简易野战跑道,这条跑道在古姆拉克机场失守后还能使用几天。虽然该跑道始终处于苏军炮火威胁之下,但仍有一些运输机成功在那里着陆并带走部分伤员,最后一架运输机于1943年1月23日从斯大林格勒斯基起飞。

伤病员以各种方式设法抵达机场,有些人得以乘坐车辆,但更多人只能步行前往,更有甚者只能靠爬行前进[35]。

对那些幸运登上撤离航班的伤员来说,安全降落在莫罗佐夫斯克或塔钦斯卡亚,确实意味着他们暂时脱离了斯大林格勒的死亡陷阱。然而,这并不代表着他们就此获救,毕竟德军无法百分百地保障将伤病员从落地机场迅速转运至后方医疗点 —— 无论是从落地机场的初步转运,还是后续的铁路运输,德军在转运的各个环节都存在严重的瓶颈。

现如今,已无法精确统计在1942年11月19日至1943年1月23日期间,从斯大林格勒包围圈空运出的伤病员和健康人员的总数。根据不同来源的文献,这一数字大致在29,000到45,000之间。而根据未获得验证的“皮克特日记(Tagebuch Pickert)”的统计,从1942年11月25日到1943年1月11日期间,总计撤离伤员24,776人,相当于平均每天撤离516人[36]。而皮托姆尼克机场在12月初的估计撤离数字显示,在11月19日至12月2日期间,约有2,000名伤病员被空运撤离[37]。

每日撤离的伤员数量在很大程度上取决于当日的飞行条件与飞行任务执行状况,因此这一数字始终波动不定。例如,在1942年11月30日,从皮托姆尼克机场成功撤离了约660名伤病员,而前一天的撤离人数仅194人[38]。在相对“正常”运输条件下,包围圈内对撤离人数进行统计时,计算的是登上飞机的人数,而非最终安全抵达的人数[39]。因此,目前已无法确切知晓有多少起飞的人最终得以安全着陆。

这些运输机大多严重超载,需在苏军的炮火下起降,即便是在能见度良好的情况下,它们也时常遭受苏联战斗机的持续追击。据统计,至少有495架用于包围圈空运的运输机损失,仅从数字上来推算的话,这意味着可能总计有数千名飞行员与伤病员在空运撤离途中丧生。

摄于斯大林格勒包围圈,正在被装载上JU 52运输机的伤员。那些设法登上飞机,并在飞机飞离斯大林格勒时没有被击落的人,都是侥幸逃脱死亡命运的幸运儿。

在皮托姆尼克机场,所谓“有序”的伤员撤离流程大致如下:由一个配有五至六名军医的卫生连,负责对那些临时安置在机场周围的空军掩体与地堡中的伤员进行收拢、筛选与分类,并负责将伤病员转运至机场跑道[40]。在完成乘客名单的登记后,还需要确保每一架卸载完补给的运输机能够立即装载伤病员并迅速起飞。在条件允许的情况下,医生们还会为即将起飞的伤病员提供简单但却必要的临行护理。

据第6集团军军医的回忆,这一流程可以在极短的时间内迅速完成,且运行得相当出色。每位被转运的伤员都会获得一张由所属单位开具的证明,上面会注明伤病员的姓名与伤情。在登机前,一名医生逐一复核这些信息,以确保记录准确无误。

尽管如此,仍不可避免地出现了一些“钻空子”的情况:有人开始伪造伤情,试图借此逃离前线。当此类案例在军官群体中出现得愈发频繁时,第6集团军不得不采取限制措施,所有军官只有在经过集团军军医总监的亲自审查与批准后才能登机撤离。然而,在高峰时期,即那些运输条件相对有利,每日可撤离的伤病员超过一千人的日子里,军医根本无力对所有的登机人员进行详细的核查[41]。在这种情况下,负责审核的军医需要为其签署的撤离名单负个人责任[42]。有时,德军也会系统性地开展“清查行动”,搜寻所谓的“怯战者”。例如,根据第6集团军军需处于1942年11月29日的战争日志[43]:

“在皮托姆尼克机场对滞留的伤员进行了一次针对怯战者的清查行动。此次行动共发现150至200名怯战者,这些人被遣返回所属的部队。”

根据军医总监的回忆,直到机场临近撤空时,才真正出现恐慌或严重拥堵的状况,而在此之前,“一切情况都仍在掌控之中”[44]。然而,这种说法显然与现实不符,在包围圈形成后不久,所谓的“可控事态”就已演变成一场灾难性的撤离危机,每天新增的伤员数量已远远超过空军可实现的撤运能力。

托普克上尉自1942年12月11日起开始在第6集团军军需处任职,他回忆起12月15日他与军需官库诺夫斯基(Kunowski)少校一起得出的那个令人沮丧的伤员撤离统计结果[45]:

“结论是毁灭性的。[…]

机场上的伤员越聚越多,成为日益严峻的问题。实际能够起飞的人数,远远跟不上转送到机场的伤员数量。”

显而易见,负责伤病员撤离事务的军医总监雷诺尔迪将军(根据包围圈内军医团队的传言,他是被保卢斯亲自下令调入包围圈内的),对于组织各师所属医疗单位将伤员转运至机场的任务上,已完全不堪重负[46]。尽管他的副官与军需处密切协作,力图确保集团军“可精确掌控伤员的撤离动向”[47],但这一努力对于现实而言几乎毫无意义,毕竟德军既没有足够的空运能力,也没有足够的场地条件来安置并撤离成千上万的伤病员[48]。机场周边的简易收容设施早已人满为患[49],其过度拥挤的局面不仅是因为被调配用于运输的飞机数量严重不足,还与军医总监缺乏有效的管理、调度与协调能力有关。

在斯大林格勒的空运中,竭尽全力的德国空军取得了超乎常人想象的成就,然而,由于可用飞机的严重短缺而导致的补给不足,让许多包围圈内的德军士兵因饥饿而死。这张照片展示了停靠在塔钦斯卡亚机场的Ju 52运输机,该机场是包围圈外的一个补给基地。1942年12月24日,这个机场被苏军占领。

自1943年1月10日苏军开始发起大规模反攻开始后,局势骤然恶化。1月12日,在包围圈西线的压力不断增大的背景下,第6集团军被迫放弃位于迪米特里耶夫卡、卡尔波夫卡、新阿列克谢耶夫卡和巴尔布金的主要救护站。在如此恶劣的条件下,成百上千名德军重伤员被集中装载于一切尚可行动的车辆上,从这些前沿阵地向东部的斯大林格勒方向撤离。这些混乱无序的撤退车队中的一部分车辆,最终成功抵达皮托姆尼克机场,从而进一步加剧了那里本已失控的局势。

随着苏军压力日益加剧,再加上关于皮托姆尼克机场即将失守的传言愈演愈烈,让本就脆弱不堪的机场秩序迅速崩解。第6集团军工兵指挥官赫伯特·塞勒(Herbert Selle)在回忆中描述了当时局势的失控:早在1月12日,机场就在“毫无明显原因”的情况下被放弃了。在撤离机场的过程中,出现了一些“并不光彩的场面”。在塞勒看来,他根本无法理解为何会出现这样的情况[50]:

“当时,周围目光所及之处,甚至没有看到任何一个俄国人。突然之间,弥漫在空气中的恐慌情绪迅速扩散开来,一切顿时陷入失控之中,失却了内在纪律的人们无视了一切命令,只听从那种源自本能的生存冲动,人群开始不顾一切地朝向后方疯狂逃窜。”

时至今日,我们已无法详细地还原塞勒所提及的那些发生在皮托姆尼克机场的“不光彩场面”,但可以确认的是,早在机场被放弃的前几日,机场及其约500米外的卫生连驻地就已经聚集了大量伤病员,以至于即便机场处于运作正常的有序状态,这些伤病员中的大多数人也几乎不可能获得空运撤离的生还机会。

战线的逼近、饥饿、冻伤、伤情恶化、登机前的筛选残酷,以及每个人对机场失守后自身命运的清醒预感,共同构成了皮托姆尼克被放弃前夕出现混乱局面的深层诱因。而当“敌方坦克已经逼近”的传言,恰好与两架飞机即将起飞的信息同时传来,且这两架飞机极有可能是最后的撤离机会时,所有心理防线终于崩溃了。

在最后几架飞机起飞之前,甚至起飞过程中,发生了多起士兵试图以暴力手段冲向飞机的事件。根据目击者的证词,可以确定,为了确保最后几架飞机能顺利起飞,地勤人员确实采取了武力手段来驱离冲击飞机的士兵。目前已无从考证地勤人员是否被下达了明确的开火命令,考虑到当时的局势极度混乱,命令被下达的可能性并不大。

发生在皮托姆尼克机场的这些事件并没有被系统地记录在档案中,与之相关的幸存者回忆与零星证词虽然不多,却足矣说明当时的绝望境况。

被空运至包围圈的病理学家吉尔根松的妻子吉泽拉·吉尔根松(Gisela Girgensohn)曾回忆起她已故叔叔瓦尔特·弗勒格尔斯(Walter Vleugels)的经历[51]:

“我父亲的兄弟、工程师瓦尔特·弗勒格尔斯,在我还是一名大学生的时候告诉我,他这辈子最可怕的战争记忆,就是随运输机飞抵斯大林格勒的皮托姆尼克机场(他是机组成员,不是飞行员)。

在准备返航起飞之际,蜂拥而至的士兵强行冲击飞机。在起飞的那一刻,有人厉声尖叫着扑向螺旋桨,还有人死死抓住容克飞机的起落架不放……”

普利维尔在其纪实小说《斯大林格勒》中,基于德军战俘的证词,生动再现了皮托姆尼克机场那混乱无比的末日场景。他用文学的笔触,深刻地塑造了一段即便对亲历者而言也难以回溯重建的历史景象[52]:

[…]当然,一些跑得更快的人强行冲破了跛行者与半残者组成的人群,他们那瞪得滚圆的双眼闪烁着光芒,嘴巴张大,鼻孔张开,气喘吁吁地逼近飞机。他们从那些被撞倒,被踩踏的人的身上冲了过去,那些倒下的可怜人面朝雪地,已无法再次爬起来。至于那些走得不够快、被甩在后面的人,则是发出了绝望的嘶喊。

[…]散兵、伤员、担架员、士兵、军官,所有人全都在推搡、挣扎、呜咽着涌向飞机。然而飞机却只能容纳二十个人,甚至连运来的补给都只卸下了一半。飞行员已别无选择,没有帮手,没有时间,浓雾正在升腾,他只能爬进驾驶舱。

引擎开始轰鸣,螺旋桨卷起积雪。被抛下的人群发出凄厉的哀嚎。

机舱门依旧敞开着,太多的胳膊、腿、身躯挂在外面。

飞机因超载而两度触地,最后才勉强得以升空。

[…]皮托姆尼克上空,夜幕降临,天色昏暗。”

1943年1月14日,第6集团军军医总监雷诺尔迪亲眼目睹了巴萨尔吉诺机场被放弃的全过程。他对此感到困惑不已,因为在他看来,机场周围并未发现任何苏军的踪影。正如报告所言,“在最后的关头”,机场的局势已“完全失控”。然而,根据雷诺尔迪描述,从他那距离跑道不过咫尺之遥的临时驻地 —— 一辆半埋在雪地中的车辆中,他并没有看见“任何俄国人”的身影[53]。

随后,雷诺尔迪前往古姆拉克机场,试图继续执行他的监督任务,但那里的情况与皮托姆尼克如出一辙,所谓的“有序撤离伤员”已无从谈起。正是在这个临时搭建且简陋异常,亦是第6集团军最后仅剩的两个机场之一的古拉姆克机场,几近绝望的士兵们也同样竭尽全力,以最后的气力冲向尚能起飞的运输机,希望能抓住一线生机。

关于古姆拉克机场的情况,目前留存的数份来自空军人员(大多是飞行员)的报告,让我们得以窥见在那些绝望伤员们拼命求生的惨烈景象。

1943年1月17日,一架运输机在准备起飞时遭遇了干扰:一群彻底失控、未能登上飞机的伤员涌向跑道,阻碍了飞机起飞,空军军官不得不动用冲锋枪阻止人群强行登机。最终,只有极少数伤势严重的伤员被成功撤离,正因为他们的身体状况已濒临极限,才在这场无序的挤兑中争得一席之位,被优先送上了飞机[54],至于那些早已筋疲力尽但却尚有行动能力的人,则被抛在了原地。

1月19日,情况愈加失控。一群轻伤员在绝望中直接冲向正在滑行的飞机,有人甚至不等运输机完成卸货,就开始疯狂攀上飞机。地勤人员用木棍殴打的方式拼命驱散袭来的士兵,在这场混乱中,一名士兵被当场活活打死,而一名军官则被打断了整只手的手指[55]。

更令人痛心的,是那些未能撤离伤员的起飞。在皮托姆尼克机场,由于飞机受损、跑道遭受苏军炮击,或是机场组织混乱等原因,许多航班根本无法搭载任何伤病员[56]。

最为绝望的撤离高潮,最终在斯大林格勒包围圈内最后一条应急跑道——斯大林格勒斯基机场上演,这条临时跑道一直勉强维持到1943年1月23日。当时,那里已充满末日般的绝望氛围。

约阿希姆·维德尔(Joachim Wieder)根据目击者证词,描述了机场的惨状[57]:

“在斯大林格勒斯基机场,就像此前皮托姆尼克的最后几架飞机起飞时一样,机场跑道上再次爆发了骇人听闻的恐慌场景。当苏军步步逼近时,绝望的人群疯狂地冲向即将起飞的飞机,他们紧紧抱住起落架和机身,仿佛只要抓住那架飞机,就能逃离逃脱死亡的命运。”

1月23日,一架Ju 52运输机在苏军的炮火覆盖下勉强起飞,这是最后一批成功撤离包围圈的飞机之一。

次日,德军尝试进行最后一次起飞,但却以失败而告终,这架飞机再也无法升空,最终落入苏军之手[58]。