江浙财阀与国家领袖的一段隐秘往事

作者: 君临团队

1

1921年,蒋中正还不是人们印象里那个军容严整,腰杆挺得板直的委员长。

由于大哥陈其美死得早,作为浙江人,失去靠山的他在广州的革命队伍里遭受排挤,混得很不得志。

和枪杆子渐行渐远的他,一气之下,索性领了去上海建证券物品交易所的边缘差事,为革命搞搞金融工作。

但混上海滩,就远离了大革命的中心,职业生涯前景看淡。

而他一生的对手,刚在离上海不远的嘉兴开完一大,成就到手,处于事业上升期。

看当时留下的照片,委员长一身西服马褂,金丝眼镜,油头粉面,颇有几分男色。

不知道的,以为他是上海滩的模子。

实际上,委员长是近代中国资本市场最老的庄家之一。

当时的上海,被称为冒险家乐园,那是因为实行自由放任资本主义,又恰逢长三角的商人们,刚发了笔一战的出口战争财。就像刚领到村里发的年终分红的二流子,总要在村头赌上几把。

所以热钱聚在一起,总免不了生点是非,上海就掀起了办各种交易所的风潮。

从金银到杂粮,从股票到猪鬃,从油饼到棉纱,形形色色,林林总总,到了1921年10月,上海已经有交易所140多家,定额资本达到一亿八千万银元。

在这股投机风潮中,委员长和一众国民党大佬干起了坐庄的营生。

阳光下没有新鲜事,用如今的标准看,委员长的坐庄手法就是对敲,放大成交,拉高股价,吸引一众散户跟风追涨,然后逢高出货,如此循环往复。

钱得之甚易,花起来也没有节制,服膺仁义礼智信的委员长,也好吃喝嫖赌抽。

在大上海这个名利场流连忘返的委员长,在日记里留下了诸多让人忍俊不禁的自我反思:

1月14日:”晚,外出游荡,身分不知堕落于何地!”

3月30日:”邪念时起,狂态如故,客气亦盛,奈何奈何!”

4月17日:”晚,游思又起,幸未若何!”

9月25日:“日日言远色,不特心中有妓,且使目中有妓,是果何为耶?”

12月8日:”邪心不绝,何以养身?何以报国?”

当然,人为制造的泡沫,总有破灭的一天,贪恋其中的虚假繁荣,也必将深受其害。

1922年春节前,由于银根紧缩,整个上海滩都缺钱,恰逢期货期股交割期逼近,如果无法按期履约,就会出现违约局面。整个市场开始人心惶惶,恐慌性抛售开始出现,虚高的泡沫随即破裂。

汹涌而至的挤兑潮,掩埋了贪婪的投机客,也毁灭了委员长这类庄家。

股市大地震,庄家崩盘破产,委员长的操盘手被逼自杀,参股的证券交易所陆续倒闭。

委员长不仅提前一个世纪享用关灯吃面,还欠了上海青帮大佬60多万。

黑社会的欠款,显然不是搞个裸贷肉偿那么简单,断手断脚还是轻的,抛尸黄浦江青帮都不会眨眼。

但一直以来江浙商人行走江湖,靠的就是密集编织的人脉关系网。

比如那种手法拙劣的气功耍蛇骗子,也要上门捧个场。

当债主们上门逼债的时候,青帮教父黄金荣邀请了蒋的“五十多名债主”吃饭,请他们把这位青年军官的欠债记到他头上,委员长则在他门下当“徒弟”。

上海总商会会长,大商人虞洽卿,更是直接借给委员长几万银元,助他南方再起。

盘点蒋的青年时代,看不到一丝的王气,他的朋友圈子似乎都是混社会的拜把兄弟会,但这些人脉不是他进步路上的提携贵人,就是他未来事业的重要合伙人。

而他的老对手,更像是传统的知识分子,其青年时代的好友更多是以文交的“神仙会”,未来事业的合伙人并非依赖于精心编织的人脉关系网,而是来自五湖四海的志同道合。

扯远了。

上海青帮和资本家抄了蒋介石的底,转过头,靠着这笔钱,蒋介石又抄了孙中山的底。

彼时,因政见不同,主张北伐的孙中山,和主张“联省自治”的陈炯明之间,关系越来越紧张。

当陈炯明叛变革命,悍然炮击总统府,孙被迫连夜逃出广州,仓皇间乘着炮舰“永丰舰”驶向黄埔。

就在先总理落难时,委员长带着巨款赶到。

正是在“永丰舰”上与孙独处的一段时间,单骑救主使孙铭记在心,也对他有更多了解。

他想起这位忠心耿耿的陆军速成学堂毕业生,在战场指挥、参谋长任上,秘密作业(两桩暗杀案)和其他地下工作中,“微操大师”似乎都表现的可圈可点。

这是委员长一生事业的V型反转点,这段共患难的经历也为他今后走上权力巅峰,铺平了道路。

看起来,委员长的抄底很成功,但上海资本家抄的底呢?

恐怕还要加仓。

2

1942年,正面战场上,日军长驱直入,大半个中国沦陷敌手。太平洋战场上,中途岛之战尚未打响,帝国尚不存衰败之貌。

那年春天,河南遭遇罕见旱灾,国府要员们推诿扯皮导致救灾不力,饿殍遍地的惨状经外媒曝出,国府形象一落千丈。

面对内忧外患之局面,委员长幽幽的对陈布雷说:

“我还是怀恋北伐时期,能与民众站在一起……所向披靡……”

16年前的1926年,中国进入多事之秋。

列强在中国依然横行无忌,但中国人民已越来越不愿容忍这些侮辱。

已任国民革命军总司令的蒋介石,在国民党内的声望急剧上涨,美国《时代》杂志封面甚至形容其为“孙中山之后新升起的太阳”。

就在这一年,高呼“打倒列强除军阀”的国民革命军,还是一支朝气蓬勃,受到群众拥戴的革命队伍。

面对十倍于己的军阀,北伐势如破竹、攻无不克。

先是汀泗桥、贺胜桥连场血战打垮吴佩孚主力,攻克武汉。接着又击溃了号称“五省联军总司令”的孙传芳,占领南昌、直逼上海。

11月,南昌北伐军前线指挥部,蒋介石接待了一位上海赶来的故友,当年资助他南山再起之人——

虞洽卿。

短暂密谈后,故人匆匆离去,侍从们从蒋介石的面上,看到了掩饰不住的喜色。

他的到来和暗室之约,解除了蒋的两大忧患。

一方面,随着北伐推进,湖南等地农运风起云涌,大批地主士绅被镇压。

要知道,那个时代能负担孩子去广州读黄埔的家庭,大多为地主士绅,所以许多北伐军军官其父母遭到冲击,财产被尽数“革命”。

后方不稳致军心不稳,北伐前线暗流涌动。

更重要在于权力之争。

此时国民党权力落到了两个人的肩上。一个是政府领导人、革命军首席党代表汪精卫;另一个是作为军事统帅的蒋介石。一山不容二虎,权力之争就在迁都问题上爆发。

汪精卫要迁都光复不久的武汉,蒋介石则心仪南昌。深谙“枪杆子里面出政权”的蒋很清楚,若国都不在自己眼皮下,他“枪指挥党,党指挥政,政来管财,财来养军”的这一套思路就行不通。

远离权力的中心,意味着大权的旁落。但钱袋子只要能攥在手里,就能逼武汉就范。所以上海的“江浙财阀”群体的代表,虞洽卿的到来,意味着蒋获得了一群有力(Money)的支持者。

这是一群发迹于上海开埠之初受雇于外商的买办,从20世纪起逐渐控制了上海经济、并拥有巨大政治影响力的商人、银行家群体。

虞洽卿、孙公权、张嘉璈、陈光甫、张静江……

当时,他们控制下的中国银行和交通银行,已成为中国最大的两家银行。

此外,他们还掌握着上海银行公会的14家银行和84%的资金。

都是委员长老乡,都出身江沪浙“包邮区”,还有当年上海滩一起炒过股的历史渊源。

那么已贵为北伐军总司令,冉冉升起的政治新星,江湖风评“很讲交情”,“乡谊看得重”的蒋介石。就是他们最合适的“政治代言人”,而有恩于蒋的虞洽卿,就是再合适不过的穿针引线之人。

浙江人虞洽卿

当然,这场交易能够达成,始终是一场互利互惠。

客观来说,江浙财阀一直都是中国革命运动最重要的盟友,不仅是辛亥革命的积极支持者,也是北伐最大的出资者。据中行上海分行统计,至1927年3月底,光是中行各分行对北伐经费赞助已高达549万元。

资本家做生意,莫不希望稳定的政治社会环境。所以他们对北伐口号“消灭军阀”举双手欢迎,但对“收复租界”有很大保留。因为租界能提供当时中国罕见的秩序、稳定,乃至自由,被江浙财阀们视为个人生命财产安全最重要的世外桃源。

随着国共合作的北伐推进,工人阶级开始觉醒,打工人在党的领导下频繁发动罢工,其中尤以产业工人集中的上海最为严重。

这当然资本家们最深恶痛绝的。他们渴望强力政权实现国家统一、发展经济。但又不想这一切威胁到他们的实际利益。

尽管此时的委员长看起来似乎还是坚定的革命左派,不久前刚对黄浦学生演讲:

“吾为三民主义而死,亦即为共产主义而死也”

但无论是苏联顾问意图让李宗仁取而代之的嫌隙,还是中山舰事件逮捕少山等大量共产党人。

这位“自封的拿破仑”却表现出强烈的反共态度,在“形左实右”的道路上越滑越远。

对这位“很讲交情”的老乡,拿糖衣炮弹轰一轰,不就能和平演变了吗。

面粉大王荣宗敬就表过态:

“要铜钱用,我有,做事体请洽卿、晓籁两位老哥,钱要多少,我出多少”。

1927年3月,上海商业联合会代表集体拜会蒋,表示只要与共产党决裂,便会给予经济支援。

蒋当即允诺:

“此次革命成功,商界暗中助力,此后仍以协助为期。至劳资问题,在南昌时已议有办法。所有保商惠工各种条例,不日当可颁布,决不使上海方面有武汉态度。”

随后上海银商两界便给予了委员长筹划政变所需:高达300万大洋的短期贷款。

与之相对的,便是先总理之子的孙科从武汉赴上海筹款,仅筹十几万大洋,场面一度十分尴尬。

有了背后站着西方列强的江浙财阀的支持,委员长抓到了“钱袋子”。再续上了曾经和黄金荣的“师徒之谊”,拉拢了在国共之间游走的青帮势力,又让委员长抓到了“刀把子”。

杜月笙,穿梭于国共之间的青帮头子

这位刚被斯大林形容为“榨干的柠檬”,即将丢弃不用的委员长,一跃成为多金的流氓头子,终于有底气和共产党、国民党左派正式决裂了。

但江浙财阀就能从此高枕无忧,安心挣钱了吗?

还得继续加仓。

3

1924年,生命已步入黄昏的中山先生在关于民族主义的讲话中指出:

“现在各国表面上的政权,虽有政府作主,但是实在由资本金从中把持。”

在民生主义的讲话中说:

“民生主义就是共产主义,就是社会主义。”

国民党“一大”发表的宣言上:

“工人和农民其反抗帝国主义之意和帮助我们国民革命至为最强烈。”

“四一二”反革命政变后的1927年,国民党删掉了亲共言论,并开始镇压工农运动。但却保留了宣言中反资本家的说法,并一再强调资本家是自私的剥削阶级。

他们真心反资本家吗?

后来的历史证明,国民党打着天下为公的幌子,干的全是一己之私的买卖。

此时的委员长前方要跟军阀打,后方还要屠共,还要跟政敌争权。

目前他唯一关心的问题,是军费。至于如何筹措,这位武夫不管。所以在与江浙财阀短暂的蜜月期后,委员长前脚上位,后脚就卸磨杀驴。

这边的财阀呢,迫在眉睫的“被共产”威胁解除后,再掏起钱来,就有点小家子气。

那么当财阀无法提供资金,或者超过乐意提供的限额时,流氓头子的吃相就变得难看起来。他很快就把原来对付工会和共党那股恐怖手段,无缝切换到对付资本家。

中国招商轮船局董事,中国通商银行总裁,上海总商会会长付宗耀的遭遇最具典型。

当他拒绝用全部身家为南京政府作保贷款一千万后,被扣上资助军阀的帽子,仓皇出逃香港,后来被逼捐了一大笔财产才了事。

总商会会长倒了,商会随即被国民党控制,篡了“民间组织”的权,这下敲诈勒索就更加顺利,名头也更加五花八门。

强制摊派认购南京政府的公债,这要算文明的。

“铜钱随便使”的荣宗敬,被扣上资助军阀,外加一顶奸商的帽子,锒铛入狱,面粉厂被没收,不得不交钱买平安。

颜料富商的儿子被捕,罪名是反革命,最后捐了二十万才放人。

先施公司经理三岁儿子被绑票,掏了五十万破财免灾。

经营布匹的富商因反日货不积极,以“资敌”罪名被逮捕,拘在上海警备司令部,最后掏了十五万作为军费才获释。

当时驻上海外媒记者写道:

“有钱的中国人可能在他们的家里被捕,或在马路上神秘失踪……大富翁居然被当作“共党”遭到逮捕”。

“上海在近代任何政权下都不曾经历过这些的恐怖统治”。

资本家也有鄙视链,除了虞洽卿这类和老蒋有关系的可以稳坐钓鱼台,上海滩其余资本家,几乎是人人自危。

当然,委员长大老远来一趟,不仅资本家的钱要刮,小布尔乔亚也要挤一挤。

比如手伸到公共租界,让所有房东这等剥削分子,立即上交两个月房租作为税款。

比如提高50%的卷烟税,但又征不到英美烟草等外企的税款,结果成功逼死一片中国烟草公司。

对这些资本家而言,何尝不是遭到了委员长的PUA。

这就是所谓选错了标的,舍不得止损,反而逢低补仓,结果天天都是关灯吃面。

纵观1927~1937十年间,资本家财阀们始终没能将自己的经济实力,转变为政治权力。

更糟的是,到了抗战胜利后,就连吃饭的锅,都岌岌可危。

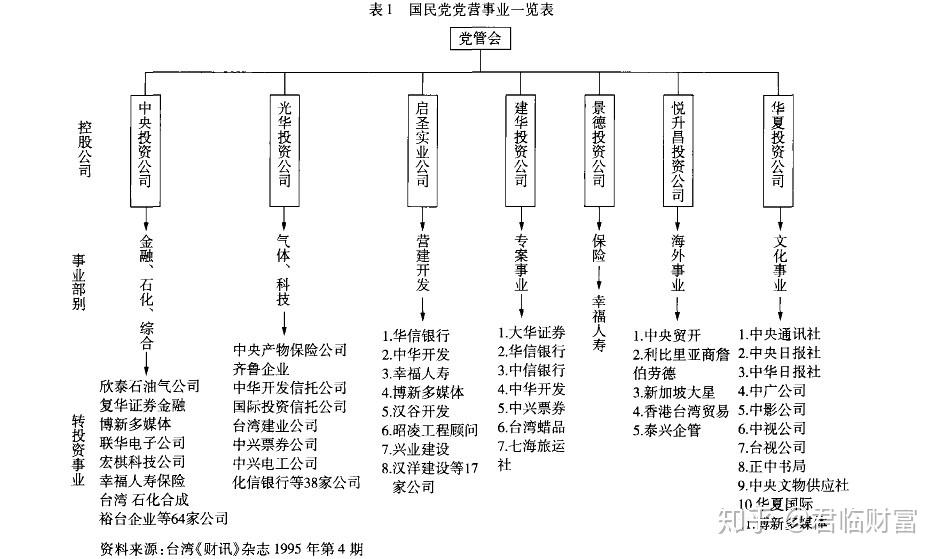

尽管国民党号称百年烂党,但烂党却号称世界首富党,而构成其庞大党产的根基,源于大陆。

国民党大规模置办党产和党营事业始于抗战结束后。

1946年国民党六届二中全会上,陈立夫、陈果夫提出的”党营事业的建立和管理计划方案“获通过。

国民党决定在接受”敌伪“的工商企业资本时,拨出5000亿元作为”党营事业资金“,并由二陈负责管理。

当然,至于如何定义“敌伪”,那自然也是国府官员的文字游戏。

敌不敌,伪不伪,还不是最后看与国府要人的关系。

1948年,国民党在大陆已拥有亚东银行、中国盐业公司等多家党营事业,以及投资事业。

国民党在台党产

各公司都颇具规模,涉及各行各业,关键是垄断经营,吸干每一个钢镚。

然而,由于经济秩序的崩溃,到1949年时,国统区一切资本主义形式的经济活动,在事实上已经消失。

戏谑来说,委员长对历史进程最大的贡献,竟是“和平”消灭了资本主义。

新中国能较为和平的完成社会主义改造,委员长功不可没。

国民党把大量地主和资本家逼到“投共”

20年代的资本家们充其量还只是没能站在历史正确的一边,还有再次选择的机会。

至于国民党,说它反动独裁,那都是高看一眼。

4

1939年,重庆大学商学院院长马寅初对国府的经济政策进行了猛烈的批评。他指责“四大家族”为了达到个人统制全国经济的目的,正在抓牢控制运输业和金融业,压迫中小工商业,接管私营工厂。

很快,这个提出问题的人被作为问题而解决,因言获罪。

1947年,在《目前形势和我们的任务》一文中,伟人指出:

“蒋宋孔陈四大家族,在他们当权的二十年中,……垄断了全国的经济命脉。这个垄断资本,和国家政权结合在一起,成为国家垄断资本主义……这个资本,在中国的通俗名称,叫做官僚资本。”

一直以来,人们都认为委员长领导的南京政府是一个资产阶级政权。但仔细考察国民党在大陆的统治就可以看出,资本家和城市社会阶级都不是国民党的社会阶级基础。

本质上,他是由军棍领导的官僚集团,脱离所有社会阶层,只为其组成者服务。其政策只求有利于政府本身及其官僚,不考虑政府以外的任何社会阶级。

他的反动就在这里,从地主到资本家,工农到知识分子,南京政府系统的镇压所有社会集团,独立报刊被禁,学生团体被改组为御用,工会被削弱……

当所有力量都被削弱后,政府制定政策就可以光考虑自己。

六朝何事?只成门户私计。

用一位汉学家的话说,南京政权:

“对政府外的各种政治集团和机构,既不负任何义务,也不回答任何要求。”

有意思的就在这里,国共是中国革命的双生子,一个藤上结的两个瓜,指的是“两者组织结构均模仿前苏共”。

回看1924年国民党改组内容,可以观察到两者的极大相似性。

诸如党章内容,基层组织建制、党领导国家、建立一支信仰三民主义的“党军”,尤其是“连以上设立各级党代表”可以说还是三湾改编的模板。

当然,就学习苏共而言,国民党不过学到了组织形式,而没学到组织内蕴。

正如王奇生在《党员、党权与党争》中指出:

国民党的组织实力相对于中国的统治规模而言堪称“虚弱”。

空有独裁之心,而无独裁之力,只能称之为弱势独裁政党,委员长更像清朝的皇帝,政治就是在统治层中的争斗。

这是一个罕见的在执政初期就已经衰弱的政权主体,其历史命运必然是“先天下之亡而亡”。所以在对待资本的态度上,不管出于何种目的,还是拿来的主义,两者表现出很大的相似性。

不过,国民党的老对手最终跳出了僵化教条,开辟了一条全新的道路。

政府插手并统治工商业,在中国历史上并不新奇,历来遵循孔孟的政府,都是士农工商,不可僭越。所以30年代南京政府与资本家的关系,并非反常现象,而是传统统治模式的再现。

反常的倒是改革开放后,企业家作为一个社会阶层获得了很大程度的独立。

当前在经济决策领域占重要话语权的官员,在不同的场合虽然强调的是“企业家精神”,但不代表会放纵资本越来越没有底线,失去敬畏之心,争相作恶比烂。所以对一个组织能力超强的执政党来说,困难的不是驾驭资本,而是对财阀势力保持警惕。

更重要的是,在保持警惕的同时,同样不能挫伤民营经济,影响资本积累,在政府与市场间维持一种微妙的平衡。

江浙财阀与国家领袖的故事,离我们并不是太远,知道历史上有多烂,才会感慨今天有多好。

对资本家来说,如何站在历史正确的一边,仍然是生死攸关的关键抉择。

投资充满着风险,我们不能拍拍脑袋就能轻易做出的决定。

除了基本面的机会分析,还需要对财务风险、业绩确定性、业务竞争格局等进行更深入的考察。