后包豪斯与纳粹,格罗皮乌斯的第三帝国时光(上)

来源: 纸上建筑IPA

格罗皮乌斯与纳粹不得不说的故事

1937年3月12日,沃尔特·格罗皮乌斯与妻子艾斯在伦敦与朋友告别后,准备前往美国。

对于这位曾创立包豪斯,推动现代建筑,并在世界范围内产生广泛影响的领袖而言,过去的十年并不尽如人意。即便离开祖国来到英国后,似乎也未有所改善,仅有的一些项目或竞赛依旧成为炮灰,闲暇时间只能靠设计家具来维持生计,以及抚慰始终存于内心的设计理想。

格罗皮乌斯(Walter Gropius, 1883-1969)与妻子(Ise Gropius, 1897-1983)在伦敦滑铁卢车站,1937年3月12日

这时,美国哈佛大学设计研究生院向格罗皮乌斯抛来了橄榄枝,希望他能够来此任教。对他而言,若接受邀约,那很有可能再也无法回到自己的祖国,为实现德国的四个现代化添砖加瓦;然而,想到全球最好的教育资源、更多可能的建筑实践,格罗皮乌斯最终还是决定前往哈佛。

格老师和哈佛的学生在一起,1946年

虽然,赴美之前格罗皮乌斯便自带光环,但随后在新大陆获得的成功还是大大超乎了他的想象。他成为哈佛大学GSD的绝对领导和精神领袖(即使在其退休后依然如此),他所创建的建筑教育范式影响至今;同时还和弟子共同创立了TAC建筑师事务所,参与项目遍布全球。

格罗皮乌斯和TAC建筑师事务所(The Architects Collaborative)的七大金刚

然而,抛开这些耀眼的标签,重新审视这位久居神坛的格罗皮乌斯,有很多有趣的现象和奇葩的问题值得关注。

1.他在建筑作品方面的成就并不高,当然是和现代建筑F4的其他三位相比。作为F4中唯一的建筑学科班出身,格罗皮乌斯当然是赢在起跑线上。当柯布西耶、密斯还在为某个土豪甲方的住宅设计又要改图而骂娘的时候,格罗皮乌斯已经完成了法古斯工厂、德意志制造联盟展科隆馆等著名的大型现代建筑,当然还有后来的包豪斯校舍(Bauhaus Building, 1926)。然而,他的职业生涯后期却并未像其他三位大师那样杰作频出。

格罗皮乌斯和阿道夫·迈耶,法古斯工厂(Fagus-Werk Factory),1911

格罗皮乌斯和阿道夫·迈耶,德意志制造联盟展科隆馆(Model Factory of the Deutscher Werkbund Exhibition in Cologne),1914

2.他不会画图,这也是他著名的“黑点”之一。他的作品几乎都是与别人合作的,从阿道夫·迈耶、麦克斯韦·福莱、布罗伊尔到TAC,从一人到七人,这在英雄主义和个人表现的现代建筑语境下是极少见的。赖特就曾说过,“一个作品要么是你的,要么是我的”;而格罗皮乌斯的作品都是“我们”的。

格罗皮乌斯合作过的建筑师,从左至右分别为:阿道夫·迈耶(Adolf Meyer, 1881-1929)、麦克斯韦·福莱(Maxwell Fry, 1899-1987)、布罗伊尔(Marcel Breuer, 1902-1981)。

3.他创立了包豪斯,但为何经营十年之后却辞去校长一职?在他的任期内,包豪斯平安无事,而之后的六年却经历了两任校长并直至关门。是否可以假设,若格罗皮乌斯继续担任校长,也许可以为继更长时间,甚至避免关门的命运?

格罗皮乌斯之后的两任包豪斯校长:1928-1930任期的汉纳斯·迈耶和1930-1933任期的密斯

4.他1928年离开包豪斯,但1937年才到达美国。这十年间,(鬼知道)他经历了什么?

5.他是如何获得哈佛的教职,在哈佛又是如何推广自己的教学理念,最终的结果又如何?

这些方面可能是因为忽略,也可能是因为隐瞒,但可以肯定的是,这里浸透着格罗皮乌斯的苟且和远方。

露西娅·莫霍伊(莫霍伊·纳吉的妻子)为格罗皮乌斯拍摄的大头照,1927年

想要搞清这些问题,故事需要从1928年说起。

那年,格罗皮乌斯辞去了包豪斯校长一职,转而从事心心念念的建筑实践。正如那些牛逼闪闪的人一样,格罗皮乌斯同样拥有无比的自信,他相信自己不但已经创办了影响世界建筑史的教育机构,而且还要通过建筑作品来推动他所倡导的“新建筑”运动。

在包豪斯校舍外上建筑理论课的学生,1932年

格罗皮乌斯的许多建筑主张都与纳粹的某些价值取向不谋而合。例如,他们都强调技术对社会发展的推动作用。格罗皮乌斯在其校长任期内就曾公开论述过技术在战争中的运用,并且和包豪斯小伙伴讨论机器是如何提高人民生活标准的,自动化、批量生产、预制等方式是如何作为社会改革基础的。

还有一个关键就是绿色建筑。格罗皮乌斯设计的住宅通常不超过四层,并且拥有花园空间。他希望人们都能生活在绿树环抱、占天占地的优美环境中,而不是龟缩在拔地而起的摩天大楼中。然而,绿色也可以被看作是更广泛的种族主义,希特勒就曾提倡城市居民逃离不健康的城市,恢复原始的德国乡村。

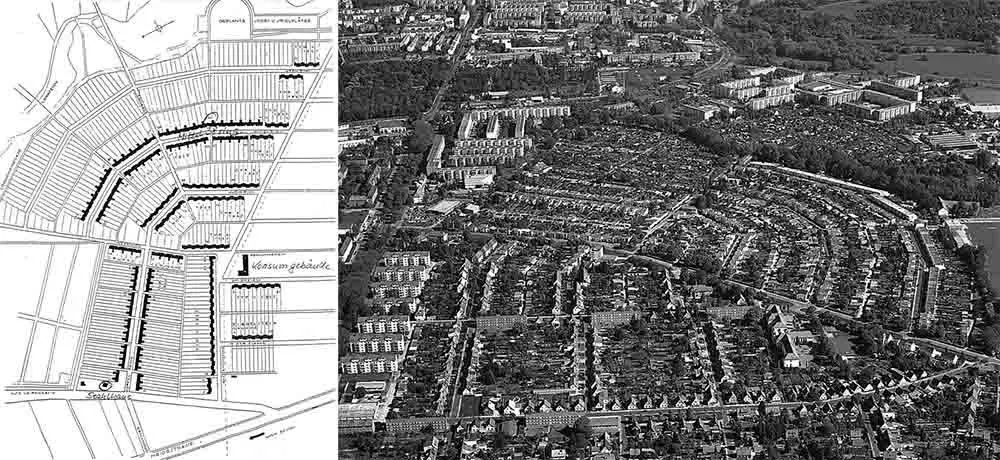

格罗皮乌斯等,卡尔斯鲁厄住宅项目(Karlsruhe-Dammerstock Housing Development),1929年

对技术潜力的欣赏、现代性与自然的平衡,这些都是格罗皮乌斯和纳粹党的共同追求。格罗皮乌斯认为他可以为第三帝国(the Third Reich, 1933-1945)设计出种族的、高效的、最前沿的建筑和城市。

而这种以民粹主义和社群主义概念设计的社区(Volksgemeinschaft)完全契合纳粹的价值观,甚至纳粹党报《人民观察者》(Völkischer Beobachter)在1920年代还表示过支持现代主义的住宅项目。

1926年至1932年间,格罗皮乌斯和他的小伙伴在柏林、卡尔斯鲁厄、德绍等地就设计了大量代表生活品质、健康的住宅项目,许多人离开了他们拥挤不堪、肮脏的公寓,搬进了崭新的住宅。

格罗皮乌斯等,德绍住宅项目(Dessau Törten Estate),1929年

某种程度上来说,格罗皮乌斯对改善城市生活品质的欲望与纳粹所宣扬的城市发展观有许多共通之处,格罗皮乌斯的住区拥有纳粹信奉的“鲜血与祖国”的意识形态。这并不是说格罗皮乌斯就是纳粹,只是说明他们拥有许多共识,可以开展共同的事业。

格罗皮乌斯自信地认为自己能够在第三帝国谋有一席之地,这与他的生活背景也不无关系。格罗皮乌斯生于传统且优秀的柏林家庭,可以算是个“官富建三代合一”。父亲工作于柏林建委,叔叔马丁·格罗皮乌斯是一位著名建筑师,曾是德国19世纪最伟大的建筑师辛克尔(Karl Friedrich Schinkel, 1781-1841)的属下。

叔叔马丁·格罗皮乌斯(Martin Gropius, 1824-1880)和青年时的沃尔特·格罗皮乌斯

格罗皮乌斯在柏林工业高等学院(Technische Hochschule in Berlin)学习建筑,就是现在的柏林工业大学。后来,进入了著名的贝伦斯(Peter Behrens, 1868-1940)建筑事务所工作,也正是在那里,认识了两位大山里走出来屌丝:密斯和柯布。密斯就曾说,格罗皮乌斯根本没要工资。

贝伦斯建筑事务所(1908年),左一是密斯,右一在看图的是格罗皮乌斯。

一战时,格罗皮乌斯更是成为了一名杰出的骑兵团成员。要知道,看重阶级出身的骑兵团可不是你想加,相加就能加。

格罗皮乌斯在一战时的制服照

总之,格罗皮乌斯拥有极强的、甚至是令人羡慕的个人魅力。因此,在其它方面极其成功的格罗皮乌斯也坚信,自己同样能够为纳粹所接受。1933年12月12日,虽未加入纳粹党,但他正式成为第三帝国视觉艺术部(隶属于文化部)的成员,编号706的一名建筑工程师。

格罗皮乌斯在视觉艺术部的工作证

从格罗皮乌斯的工作证上可以明显的看到,他的签名潇洒飘逸,但照片中紧闭嘴巴,神情严肃紧张,并呈现出一种悲伤和愤恨。他深知自己需要这张工作证,以实现他作为建筑师的抱负。

包豪斯小伙伴乱喷,格罗皮乌斯实力甩锅

进入视觉艺术部后,格罗皮乌斯遇到了一位亦师亦友的贵人,那就是视觉艺术部的首任部长欧根·胡宁,他们对诸多问题的看法达成一致。比如,格罗皮乌斯为现代主义在德国的遭遇愤愤不平,抱怨其遭受了太多来自纳粹的诽谤。再比如,他们后来共同促成了意大利未来主义(Futurism)1934年在柏林的展览,以及马里内蒂在开幕式上的演讲。

欧根·胡宁(Eugen Hönig, 1873-1945)和马里内蒂(Filippo Tommaso Marinetti, 1876-1944)

然而,也就是在两年前,同为建筑师的胡宁还和好基友Alexander von Senger, Konrad Nonn, German Bestelmeyer,特别是舒尔茨·农伯格(Paul Schultze-Naumburg, 1869-1949)组团代表纳粹猛烈地攻击了以“环社(the Ring)”、格罗皮乌斯为代表的现代建筑。他们热血的宣传小队——德意志建筑工程战斗联盟(KDAI , Kampfbund deutscher Architekten und Ingenieure)——在纳粹党报《人民观察者》中,将格罗皮乌斯称为“优雅的沙龙布尔什维克(elegant salon-bolshevist)”,将包豪斯称为“马克思主义大教堂(the cathedral of Marxism)”。

希特勒亲切接见德意志建筑工程战斗联盟的同志们,1933年

尽管如此,胡宁作为慕尼黑大学的建筑系教授,专注推动产学研深度融合,承包了大量慕尼黑市中心的建筑项目。胡宁并未受惠于他的领导罗森伯格(Alfred Rosenberg, 1893-1946),因而,他在某些方面还是比较温和的。

罗森伯格(左)和希特勒视察工作

胡宁不但在纳粹早期允许犹太人加入文化部,甚至还支持右派现代主义者。例如,为表现主义画家马克斯·佩克斯坦(Max Pechstein, 1881-1955)举办展览,这使文化部拥有良好的公众形象。胡宁也一度成为纳粹早年间现代艺术家们抱有希望的关键因素。因此,当他在1936年末离开时,也成为纳粹全面反现代主义政策的信号。

格罗皮乌斯的政治倾向尤其有意思。最初在魏玛共和国时期,他曾是十一月小组(November-Group)成员,并保有左翼观点。而且在1922年为卡普政变(Kapp Putsch in Weimar)的牺牲者设计了一座纪念碑。

格罗皮乌斯为卡普政变牺牲者设计的纪念碑(Monument to the March Dead , 1922)

他成为包豪斯校长后的第一件事,就是雇佣康定斯基(Wassily Kandinsky, 1866-1944)前来任教,而康定斯基曾帮助列宁建立了莫斯科文化艺术院。1923年,格罗皮乌斯还聘用了支持库恩·贝拉(Béla Kun, 1886-1939)匈牙利苏维埃政权的莫霍伊-纳吉(László Moholy-Nagy, 1895-1946)。

格罗皮乌斯和他的小伙伴们。从左至右分别是:Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunta Stölzl, Oskar Schlemmer。

然而,格罗皮乌斯内心又藏着许多大秘密。他非常清楚需要保持政治中立,不想把包豪斯搞成一个“马克思主义大教堂”;他(后来密斯也是如此)告诫学生不要参加特定的群体性事件,比如,1920年被政府杀害的罢工工人的葬礼;他不断显示出避免对抗的倾向。

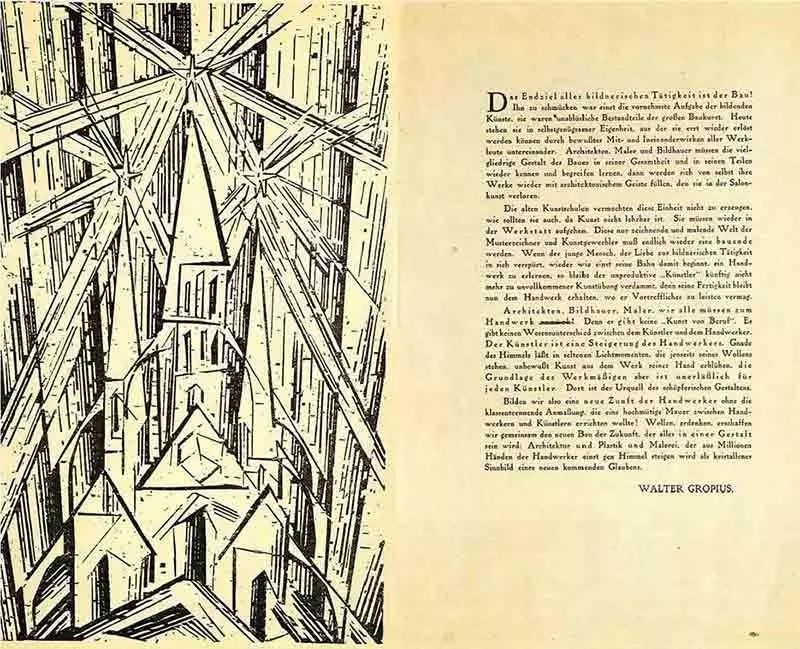

对于那些包豪斯左翼小伙伴经常乱喷而躺枪,格罗皮乌斯只能实力甩锅。他不断强调自己是非政治的艺术家。例如,他在写给德绍市长的信中就声称, 1923年施莱默(Oskar Schlemmer, 1888-1943)在包豪斯展上发表的引起对“社会主义大教堂(Cathedral of Socialism)”误读的文章,是在他休假时公布的,之后他就下令销毁了这些文字。

格罗皮乌斯发表的《包豪斯宣言》(The Bauhaus Manifesto, 1919)以及费宁格创作的“社会主义大教堂”的版画

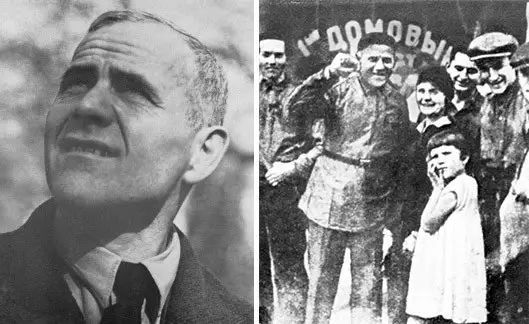

格罗皮乌斯不断与他的继任者,即包豪斯的第二任校长汉纳斯·迈耶(Hannes Meyer,1889-1954)划清界限。这位“鲜为人知的包豪斯校长”是个十足的共产主义者,简直可以看做是建筑界的切·格瓦拉(Che Guevara, 1928-1967),他将有限的生命都投入了无限的“为人民服务”中。在遭到格罗皮乌斯和康定斯基等包豪斯小伙伴,以及德绍市长的强烈反对,而在1930年8月1日以“共产主义阴谋”为由被驱逐出德国后,这位瑞士建筑师携众徒弟来到苏联,任教于莫建工,并投身于第一个五年计划(1928-1932)的社会主义建设中。后来由于斯大林的大清洗,他又被迫在1939年辗转来到墨西哥继续“革命”。

刚到苏联时的汉纳斯•迈耶,以及和家人的合照(摄于1930年)

总之,格罗皮乌斯极力反对包豪斯的政治化。可还是很难消解汉纳斯·迈耶对包豪斯内部思想和外部形象的巨大影响,即使和格罗皮乌斯穿一条裤子的第三任校长密斯也未能力挽狂澜,避免包豪斯最终在1933年关门的命运。

包豪斯的日本学生山脇巌(Iwao Yamawaki, 1898-1987)创作的《包豪斯结局》的拼贴画(The attack on the Bauhaus, 1932)

实际上,格罗皮乌斯还是一个德国国家主义者。了解其家庭出身,以及在一战中担任骑兵团官员之后,也许不难理解这点。甚至在离开德国之后的几年,他在重要的信件中仍然以德语问候;无论生活在英国,还是美国,他都不时强调自己是德国人。1938年,格罗皮乌斯成为GSD建筑系主任后,德国政府要求他缴纳帝国飞行税,这项税收是纳粹为限制海外移民、遏制资本外逃所设置的。但格罗皮乌斯愤怒地回信,强调自己是荣耀的德国人,凭空被视为外逃的人而感到耻辱。

这种国家主义使他努力寻找一种与纳粹一致的意识形态。他认为,产生于德国的新建筑是源自两个伟大精神遗产的结合,即古典主义和哥特传统。虽然辛克尔的尝试失败了,但德国真的要否认这次机会吗?格罗皮乌斯多次表示,我想要的并不多,只是想有机会表达自己的观点;只要给我机会,现代建筑一定是爆款。

德意志制造联盟(Deutscher Werkbund, 1907-1938)其实就可以看作是现代主义和国家主义综合的早期实验。格罗皮乌斯与其他建筑师一样,都认为制造联盟能够为新的帝国服务,使德国的工业更具竞争力,因为制造联盟的使命就是将艺术与手工业融入现代机械化大批量生产的系统中。希特勒的御用建筑师阿尔伯特·施佩尔也相信制造联盟的潜力,因为现代建筑的哲学就是建筑与机器融合而成的机器美学。

施佩尔(Albert Speer, 1905-1981)为希特勒展示建筑方案

当施佩尔在1934年接管了制造联盟的工作而开始纳粹化后,格罗皮乌斯果断地选择了退出。眼看现代主义与纳粹的协作无望,于是他便寄希望于对现代主义相对宽容的意大利法西斯政权。

理性主义葫芦娃大展宏图,格罗皮乌斯然并卵

与德国纳粹不同的是,由于各种倾向层出不穷,法西斯对建筑施加的压力是分散和反复不定的,所以从来没有像纳粹压得那么沉重。因此,意大利的大杂烩现代运动在把法西斯搞蒙圈的同时,也依靠法西斯实现了部分建筑理想。而且,某些运动或革命者对与法西斯和睦相处乐此不疲,比如,号称是未来主义2.0版的第二未来主义(Second Futurism)、皮亚琴蒂尼(Marcello Piacentini, 1881-1960)、理性主义建筑运动(MIAR, Movimento Italiano per l’Architettura Razionale)等。

特拉尼所属的科莫理性主义团体在罗马受到了墨索里尼(Benito Mussolini, 1883-1945)的亲切接见

在德国,意识形态的分歧是不可调和的,并最终屈从于希特勒统治下的一体化(Gleichschaltung)进程;而在意大利,各种不同的运动在民族主义和法西斯主义的名义下稳步前进。

意大利的大杂烩现代运动中,最具影响力的当属理性建筑运动,这也是因为它和1920年代的国际建筑潮流紧密联系在一起,并最终被载入史册。

理性主义者从一开始就坚信,在法西斯主义的帮助下,他们可以实现自己的目标。的确,在本质上,理性主义与法西斯主义是一致的。米兰的“七人小组(Gruppo 7)”是理性主义者中最重要的一个,其中最著名的就是后来被埃森曼(Peter Eisenman, 1932-)一手捧上神坛的朱赛佩·特拉尼(Giuseppe Terragni, 1904-1943)。

左:理性主义葫芦娃;右:后排叼着烟的特拉尼和柯布西耶

特拉尼就曾提出一个包含三点原则的纲要:

1. 宣称建筑是一门国家的艺术。

2. 从根本上变革和建筑业相关的法律及其与建造委员会之间的关系。

3. 予建筑以重任,使其得以再生,并通过建筑而使得法西斯主义理念在世界上获得永久性的胜利。

1931年在罗马开幕的第二届理性主义建筑运动展览,目的之一就是要在墨索里尼面前提出具体的建议。这一展览事先为墨索里尼举行了预展,据说墨索里尼还与建筑师们就他们的活动进行了讨论,其内容主要是关于普通现代建筑问题以及法西斯主义对于建筑作品的期望。

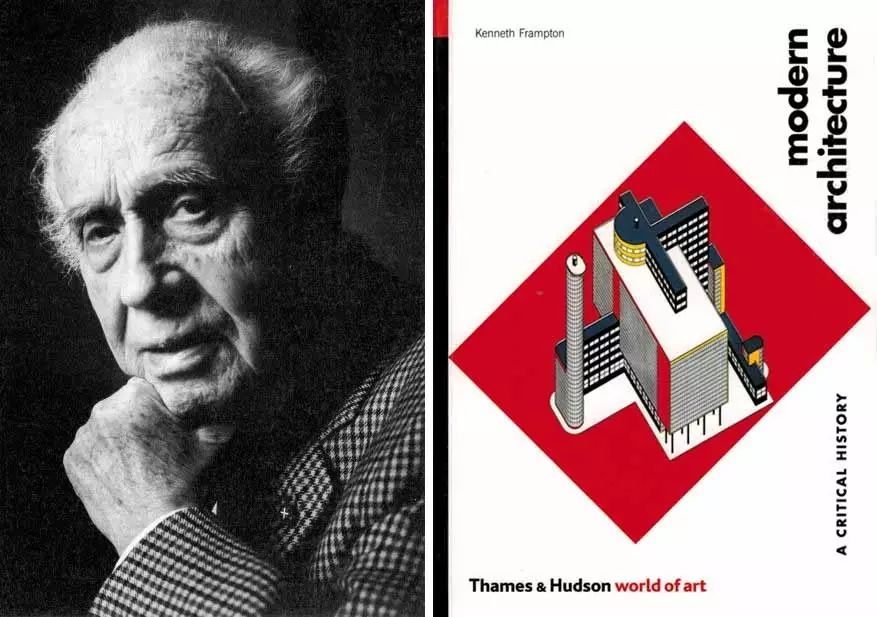

这次展览的普遍质量要好于1928年的第一届展览,其中的主要作品都遵从国际式风格。例如,萨尔托里斯设计的位于瑞士的一座教堂,建筑史学家弗兰姆普顿(Kenneth Frampton, 1930- )著名的《现代建筑:一部批判的历史》就是选用这一建筑作为封面。当年,萨尔托里斯还代表理性主义运动参加了1928年在拉萨拉兹召开的国际现代建筑协会(CIAM, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne)成立大会。

左:萨尔托里斯(Alberto Sartoris, 1901-1998);右:《现代建筑:一部批判的历史》(Modern Architecture: A Critical History, 1980)封面

1928年CIAM成立大会的参会者。从左至右,站着:Richard Dupierre, Mart Stam, Pierre Chareau, Victor Bourgeois, Max Ernst Haefeli, Pierre Jeanneret, Gerrit Rietveld, Rudolf Steiger, Ernst May, Alberto Sartoris, Gabriel Guevrekian, Hans Schmidt, Hugo Haring, Zavala, Lucienne Fiorentin, Le Corbusier, Paul Artaria, Helene de Mandrot, Friedrich Gubler, Rochat, Andre Lurcat, Henri-Robert von der Muhll, Gino Maggioni, Huib Hoste, Sigfried Giedion, Werner Moser and Josef Frank;坐着: Fernando Garcia Mercadal, Molly Weber和Tadevossian。

之后的几年间,在墨索里尼的安抚下,理性主义者的诸多设计得以实现。例如,特拉尼最负盛名的法西斯宫(Casa del Fascio, 1932-1936)、皮亚琴蒂尼的罗马大学(Città Universitaria di Roma, 1935)、以及E42(后来称为EUR)区等。

法西斯宫

罗马大学

E42区

意大利文明宫(Palazzo della Civiltà italiana, 1937-1943)

意大利对现代主义的强大接受度使包豪斯成员投奔而来成为可能。比如,美籍瑞士裔的天才设计师沙文斯基,他曾是包豪斯的学生并留校任教。

为推动对墨索里尼的个人崇拜,沙文斯基曾在1934年为他设计了宣传海报。他将民众处理成半色调的“点”,从而形成领袖的身体。墨索里尼如上帝一般,俯视着人群。

左:沙文斯基(Xanti Schawinski, 1904-1979);右:沙文斯基为墨索里尼设计的宣传海报

当然,作为包豪斯绝对领袖的格罗皮乌斯在意大利也声名远扬;而且,意大利法西斯也希望吸引外来的和尚共同见证他们国家的伟大变革。因此,他们邀请像格罗皮乌斯这样的大咖前来念经,他们相信这样能够使法西斯政权得以展示和合法化。

格罗皮乌斯帮助设计了1934年米兰三年展的德国馆,并在当年10月在罗马发表演讲。同时,他密切追随意大利法西斯的文化政策。1934年春天,他曾写信给胡宁关于马里内蒂访问德国以及未来主义展的事宜,显示出他希望利用墨索里尼更多元的文化政策引介给德国作为模板。之后,意大利未来主义在柏林展出,还获得了赫尔曼·戈林,约瑟夫·戈培尔,以及教育部长伯恩哈德·鲁斯特(Bernhard Rust, 1883-1945)的赞助。

希特勒右侧依次为戈林(Hermann Göring, 1893-1946)、戈培尔(Joseph Goebbels, 1897-1945),以及其他纳粹在会议中。

1937年成为人民文化部长,后来成为驻德国大使的迪诺·尔菲里尤其狂热于格罗皮乌斯的作品。尔菲里帮助安排他参加了1934年的罗马会议,在得到胡宁的准许后,格罗皮乌斯发表了有关机械时代的预制以及某剧院更新的演讲。然而,格罗皮乌斯在罗马的言论并未得到出席者的普遍赞同。

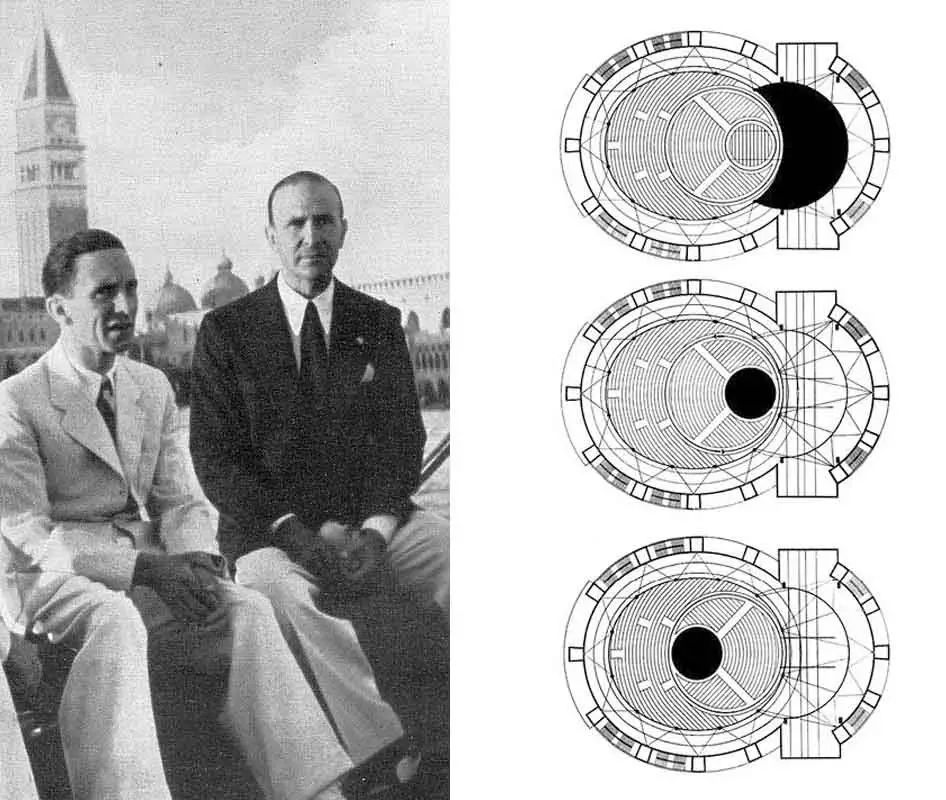

左:迪诺·尔菲里(Dino Alfieri, 1886-1966)与戈培尔在威尼斯;右:格罗皮乌斯,完全剧院(Total Theatre, 1927)

最终,墨索里尼还是转向了一种简单化但却容易模仿的新古典主义风格。那么问题来了,为什么极权主义的独裁统治对现代运动怀有敌意?为什么它们最后采用了新古典主义作为官方风格呢?

柯布西耶会这解释:现代运动使得艺术产品的散布超越了阶级或团体的界限,而统治集团则站在他们利益的那边来维护这些限制,把现代运动视为障碍,认为它是受了他们对手的唆使。所以现代建筑在日内瓦被认为是“布尔什维克”的,被人文主义认为是法西斯的,在莫斯科则被认为是小资产阶级的。

施佩尔会这样解释:古典主义再一次恢复了建筑的形式和内容,因为它回到了从伟大古希腊雅典城邦时代就开始强加于我们的希腊形式。

然而,去年年初去世的意大利建筑史学家本奈沃洛(Leonardo Benevolo, 1923-2017)一针见血地指出:不管是什么原因,法西斯主义、纳粹主义以及斯大林主义的统治,都需要能够对国家生活和习惯各方面进行严密的控制,同时也需要某种不变的形式去掩盖它们经常变化的命令。

这样看来,格罗皮乌斯的意大利之行并没有什么卵用,包豪斯的关闭使他祸不单行。雪上加霜的是,大量包豪斯成员居然加入了纳粹。