一页历史,已然翻过

作者: 李辉

从7月26日《波茨坦宣言》发表,到8月15日东京电台播放裕仁天皇亲自宣布日本投降的讲话录音,前后一共二十天。这是远东局势最有戏剧性变化的二十天,也是人类历史上至关重要的二十天。二十天里,原子弹在人类战争中首次使用,于改变战局的同时也给人类留下永远的精神伤痕;二十天里,苏联红军出兵中国东北;二十天里,历时四年的太平洋战争以日方失败而结束,中国历时八年的抗日战争随之获得了胜利。

不限于此。二十天里,围绕着是否保留日本天皇制而引发的僵持不下,使结束太平洋战争的努力又多了一些外交变数。更加令人关注的是,出于对咄咄逼人的苏联的防范与警惕,美国坚持在处理日本问题上占据主导地位,“冷战”格局的严峻,美、苏间的较量,由此也凸现出来,进而将深深影响着中国的现实与未来。

在二十天里发生的一连串事件中,还有什么能比原子弹在战争中的首次使用更让人震惊?它的威力与效果,它的残酷,超出所有人的想象,即使日本宣布无条件投降如此重大的新闻也不免为之逊色。于是,这一期《时代》的封面虽为日本的投降,但报道重点却放在了原子弹爆炸引发的震撼。新闻事件的叙述,笼罩在深深的恐惧、忧虑之中,即便今天读来,仍让人强烈感受到历史瞬间的沉重:

所以思想、事物都在裂变。胜利的突然降临,对联合国、对日本都是一种仁慈。但这一仁慈却是诞生于人类编年史上前所未有的残酷之上。人类是赢了,这一武器是由文明最青睐的人们在使用;但是,它对生物的威力却是以死亡的形式表现出来,从而让人类的生存意识产生深在根底的创伤。征服自然的普罗米修斯,把太阳的火和威力放进了普通人的手中。

人类做好了应对这一挑战的准备否?突然之间,没有任何警告,现实已经变为不可思议的未来。未来是否有希望?如果有,希望何在?(《时代》,1945年8月20日)

决定使用原子弹的是美国总统杜鲁门。他说,他在抵达波茨坦出席三国首脑会议的第二天,接到了陆军部长史汀生1945年7月16日早晨发出的电报,获悉原子弹爆炸试验成功的消息。他把这称作“历史性消息”:“我们的绝对秘密和最为大胆的作战计划实现了。我们现在拥有一种战争机器,它不但能彻底扭转整个战局,而且能掉转历史和文明的方向。”随后,在会议期间,他婉转地把这一消息告诉了斯大林:

精明的斯大林对于美国的新武器,其实早就有了预感:

历史当然没有“如果”。7月28日,东京电台宣布日本政府决心作战到底,以这一方式拒绝了中、美、英三国的联合通牒。于是,以原子弹轰炸广岛、长崎等日本城市的作战计划开始正式启动,美国真的如斯大林所说,要“好好地运用它来对付日本”了。

东京时间1945年8月6日八时十五分,第一颗原子弹轰炸了广岛,震惊世界的蘑菇云升腾在日本上空。一本由德国学者撰述的《第二次世界大战史》这样概括原子弹对广岛的轰炸:

后来的事实证明,原子弹摧毁了日本天皇乃至内阁领导人的信心,达到了美国以此迫使日本尽快投降、尽量减少美国士兵伤亡的目的。但从人类发展史角度看,原子弹投入战争又引发了其他严峻的话题,从当时乃至后来,杜鲁门等人的决定总是不断受到质疑和指责。《真相》的作者就这样说:

马歇尔的解释自然有其合理性的一面,战争的结局似乎也可佐证。但在半个世纪之后的今天,却有必要跳过战争事实本身,从波茨坦会议过程中的美、苏较量,从东、西方两大阵营的“冷战”初现端倪的双方试探、斗智乃至孤注一掷的冒险,再来解读当年。也许这样,方有可能更逼近事实真相,看清复杂原因,从而,也就有可能对当时中国的处境,对中国后来的历史演变有一个较为清晰、较为立体的认识。

杜鲁门的回忆录出版于1956年,从中得知,在波茨坦会议结束后返回美国的途中,因受到斯大林的刺激他已经决定“不容俄国控制日本的任何部分”。他这样写道:

由此可见,基于防范苏联的这种考虑,杜鲁门才决定使用原子弹来尽快结束战争,使美国在占领日本问题上占据绝对有利的位置。

但斯大林显然从一开始就提防着美国,并且早有随时改变其战略战术的准备。事实正是,美国使用原子弹轰炸广岛的举动,促使他做出了提前一个星期出兵中国东北的决定。有史料说原定是8月15日出兵,而此时改在了8月8日,与第二颗原子弹轰炸长崎是同一天。《真相》作者写到了斯大林的这一反应:

后来,不少专家倾向于认为,实际上是原子弹的威力迫使日本投降,改变了结束太平洋战争的方式。既然如此,中国外交家顾维钧也就有理由质疑美国是否有必要在雅尔塔会议和波茨坦会议上,以牺牲中国主权等作为让步而争取苏联对日宣战。顾维钧甚至认为,苏联当时根本就没有必要出兵中国东北:

历史无法假设。中国没有实力独立地打败日本,在欧洲战场硝烟散尽之后,日本依然在中国驻扎百万大军,占领着中国大片领土,其颓势并不明显。这些日本军队,在接下来进行的战斗中无疑是极大的威胁。那么,要结束战争,除了投掷原子弹和苏联出兵之外,还有别的更快捷的方式吗?而且,在这种情形下,国力衰弱且又陷入国、共冲突危机的中国,又怎能在大国间的博弈中抢占一个有利位置?摆在我们面前的事实相当无情:作为坚持八年抗战的中国,在日本被打败、太平洋战争结束之时,尽管是无可争议的战胜国,但在美、苏两个大国的巨大身影下又显得瘦弱乏力,没有更大的主动权和发言权。

于是,在原子弹升腾而起的蘑菇云笼罩下,在“冷战”寒气席卷而来的历史场景中,顾维钧的质疑听起来只能是一声叹息:苍白,细弱,无奈。1945年8月的中国,就这样在迎接胜利的同时,也迎来了苦涩与严峻。

1945年8月15日,日本终于投降了!如今,六十年过去,胜利者的喜悦与欢腾,战败者的沮丧与狼狈,都已融入历史。

当有机会重新梳理这段历史时,我逐渐发现,中国的相关著作要么习惯于事件结果的粗略叙述,要么满足于简单概念的归纳,而对事件演变过程中的某些细节或微妙处却常常忽略而过。其实,在我看来,有些被忽略的细节恰恰更能说明历史的复杂性,更能反映某时某地历史选择原本具有的多种可能和偶然性。甚至,某些被忽略的细节,其历史容量也许更大,对未来的影响也更内在、更深远。

8月10日到8月15日的五天时间里,日本的乞降过程颇有变数,耐人寻味。围绕是否保留天皇地位的国际交锋,在胜利者与战败者之间紧锣密鼓地进行着。杜鲁门回忆说,8月10日上午七时三十三分,美国的无线电监听员收听到了由东京无线电台发出的消息,日本政府向瑞士和瑞典政府发出转致美、英、中、苏的照会——史称《日本乞降照会》。

翻阅《时代》当年报道日本的乞降过程,有趣的细节便为今天的历史追寻开启了一个走向深处的通道。《时代》描述了8月10日这天发生在白宫的事情:

在珍珠港事件爆发三年八个月零三天之后,在美国人付出七万五千个生命之后,日本战败了。他们对此很明白,因此,他们希望“尽可能地”放弃战斗。

刚刚出任总统四个月的杜鲁门,对这一伟大事件以及他与之相关的联系感到震颤。这位来自密苏里的简朴的人,睡眼朦胧地快速翻阅黄页急报:

“日本政府准备接受1945年7月26日波茨坦所提出的条款……但可以理解为不包含任何要求有损天皇陛下为至高统治者的皇权。日本政府真诚地希望这……”

句子就在这里中断了。这是非正式的文件,只是铃木贯太郎首相在七点三十五分(杜鲁门的时间)在东京电台发表的讲话,由在太平洋海岸的海军收听到,再以电报发回华盛顿。总统尚不能与盟国正式讨论,或者予以答复,但是可以与某些人商量。总统想和人谈谈,于是,他立即召集四个人:参谋长联席会议主席李海将军,国务卿贝尔纳斯、陆军部长史汀生、海军部长福莱斯特尔。杜鲁门要他们赶快来。贝尔纳斯欣喜若狂,几乎一溜儿小跑穿过大厅,跑进总统办公室。半个小时后他们离去。富莱斯特尔亢奋而抱有信心。他告诉记者,三十分钟后他们就可以得到消息。然而他错了。(《时代》,1945年8月20日)

富莱斯特尔是错了,记者们没有很快得到确切消息。因为对日本的乞降照会中提出的“不包含任何要求有损天皇陛下为至高统治者的皇权”的条件,盟国之间需要沟通,协调立场,再予以正式回复。《时代》写道:

有一种力量对杜鲁门来说是至关重要的。依他当前所见,只有天皇才可能向仍在亚洲、太平洋地区各个角落的所有日本军队,下达行之有效的投降令。

总统的一些顾问权衡再三,认为出于这一考虑,既然别无他人,那么对天皇最好不予伤害地保留下来。总统考虑的是别的方式:天皇必须向胜利者明确无误地低头。(《时代》,1945年8月20日)

从咒骂裕仁天皇为“那个杂种”,到决定保留天皇的地位,杜鲁门的态度发生了一百八十度的大转变。他自己回忆说:

这里,虽然强调了天皇须听从盟国最高统帅的命令的原则,但也基本同意了日本保留天皇的要求。法西斯日本与法西斯德国的不同因之体现出来。纳粹德国的战败是以希特勒的自杀为标志,报道这一事件的《时代》,其封面人物是希特勒,他的画像上画上了一个红红的叉子。现在,日本战败了,却无人可作代表。难怪《时代》的封面选择了血红的太阳,上面画上的则是一个黑黑的叉子。

不满也好,反对也好,盟国最终还是决定同意保留天皇。尽管有“须听从盟国最高统帅”的字样,而不是如日方所希望的保留天皇为“至高统治者”,但仔细琢磨仍会发现,实际上很难说是日本一无所获。在战败已成定局的情形下,把维护天皇国体作为最后的乞降条件,日方以特殊方式表现出狡黠与顽强。《时代》这一句说得好:“突然之间,帝国事务成了太平洋和平的事务。在此之外,无数人的生与死被放置一旁了。”不仅仅如此,随后几天发生的事情也证明,围绕天皇废黜或保留的争论一时间最为世界关注,而日本拒绝使用“投降”一词,甚至对十几年侵略中国这一历史事实根本不予提及,如此更为重要的问题,则被人们默许了,忽略了,容忍了。就这一点而言,日本的乞降并不像投降谈判,反倒更像在外交战场发动的一次以进为退的攻势。

《真相》一书写到一个细节:

著名汉学家费正清此时正在美国战时情报局工作,专门负责远东事务。他回忆说,当《中苏美英对日本照会的复文》于8月11日发出后,他和同事们忙于将这一信息尽快传递到日本本土:

3.旧金山《美国之音》远东部日本组把贝尔纳斯声明译成日文,通过战时情报局的联络专线与国务院方面核对后,用罗马拼音字母发电报送至檀香山、马尼拉和昆明。

4.电告战时情报局派驻各地的心理作战小组散发日文传单,并建议五角大楼的第二十空军准备好B-29型远程轰炸机向日本本土投放传单。为确保文字翻译准确,旧金山电台通过专线与华盛顿逐字核对罗马字拼音字本。传单的标题由五角大楼和国务院亲自审定(阿尔奇·麦克利什建议添进“每个日本人都有权力知道”这句话),然后通过商业无线电话逐字传到檀香山。

5.檀香山用短波发射机向塞班岛播发传真电讯稿,全稿共8页,塞班岛将此传真电讯稿重新排版,用韦本道弗式高速印刷机印出300万份传单。

全部工作均在从华盛顿开始执行此项方案起算起的29小时内完成。其中还包括第二十空军师的飞行员们驾着B-29轰炸机把传单投放到东洋和其它六个大城市的行动。它比日本政府通过外交渠道收到贝尔纳斯声明还早6小时。

切勿把这一切只看成是一群配合默契的熟练的工作人员的技术性的成就;应该指出的是,在把“皇帝”一词译成日文时,我们运用了传统的词汇“天皇”,而在贝尔纳斯答复的正式文本中用的却是“日本皇帝”一词,就此而论,我们的行动似乎使政策更具有了威力。(《费正清自传》,第364-366页)

1945年太平洋战争后期的美国宣传画《日本的最后下场》

这里之所以大段摘录费正清的细节叙述,乃是因为,正如他所说,他们的工作真的直接影响裕仁天皇做出了最后决定:

全世界期盼的时刻终于来临。裕仁天皇以直接下诏书和发表广播讲话的方式(即日方称作的“玉音放送”),宣布接受中、美、英三国《波茨坦宣言》的条款。日本承认了战败。至此,第二次世界大战全面结束。

然而,即便承认战败,裕仁天皇也是以相当含混朦胧的表述,而且诏书中没有使用“投降”一词,反而依然强调日本发动战争的目的是为了国家的“自存与自卫”,对“九一八事变”以来日本对中国长达十四年的侵略,则根本没有提及:

在历史转折之际,1945年日本的乞降如此这般演绎而成。

这是一种结束,更是一种开始。不难看出,如今依然困扰远东的诸多问题绝非天外来客:日本教科书对侵略历史的表述修订,日本领导人坚持参拜靖国神社……今日现象与历史自有关联,早在当年日本战败之时的乞降细节中就有迹可寻了。只不过,当时的中国无暇顾及也无力改变;后来的中国,则因时局和现实需求的不断变化而改变了矛头所指。相关的历史陈迹,仿佛随着时光消逝而渐行渐远。谁能想到,有一天,它们又将重新浮出水面,再度走进人们的视野,成为国际关系难解的死结。人们此时才发现,一切其实还远没有结束。

1945年《生活》周刊的封面人物、在日本的美军占领军最高司令麦克阿瑟将军

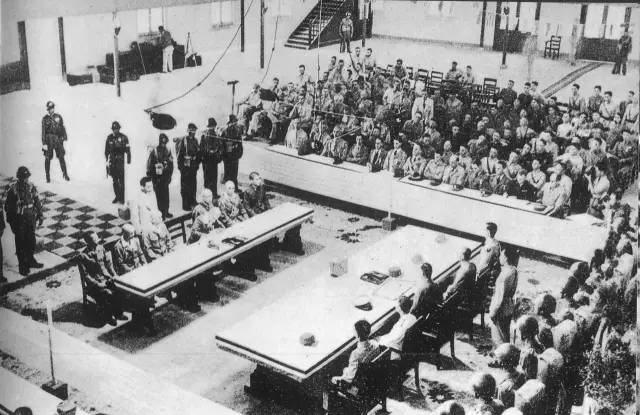

1945年9月2日,日本向盟军投降仪式在东京湾“密苏里”号军舰上举行

日本向同盟国投降的签字仪式,1945年9月2日在东京湾的美国“密苏里号” 军舰上举行。当《时代》驻华记者白修德从重庆赶赴东京采访签字仪式时,老板卢斯电告白修德,他计划安排两个“太平洋战争的英雄”分别作为《时代》封面人物,一个是占领日本的盟军最高统帅麦克阿瑟将军,另一个是中国的蒋介石。时间很凑巧,新一期的《时代》出版是在签字仪式举行后的第二天——9月3日。可能是卢斯的刻意安排,这一次的封面人物是蒋介石。

封面选用了蒋介石的一幅肖像画。身着戎装,身后是放大了的青天白日旗。旗帜蓝色,戎装黄色,面庞古铜色,被《时代》封面惯用的红框映衬得尤为醒目。自1937年全面抗战爆发以来,这是八年间蒋介石第三次成为封面人物了。这一次,举国同庆抗战胜利的历史场面,成了卢斯把蒋介石作为凯旋的英雄再一次推到前台的背景,使之跃上声名的巅峰。

“我非常乐观”——画像下面引用了蒋介石的这句话。

1945年9月3日《时代》封面人物蒋介石

《时代》对中国的前景非常乐观:

中国最终迎来了胜利——战争与外交两方面的凯旋。前景仍未确定,如世界上每一个国家,无论大国小国,其前景都未确定一样。但在现代,拥有四亿五千万人口的这一伟大民族,还从没有如此近地接近和平与发展的时期。在经历了一个世纪的外国侵入和西方帝国主义干涉之后,中国成了自己国家和她的命运的主人。(《时代》,1945年9月3日)

首先来临的重要时刻,是战败者与胜利者签订投降协定。据史料,中国战区的受降区一共有十五个,第一个受降仪式8月21日率先在湖南芷江举行。这一天,日本乞降使节今井武夫一行人飞抵芷江。《时代》报道了出现在芷江的场景:

1945年8月21日,湖南芷江日方向中方洽降现场

位于华中芷江的一个盟军机场,阳光照耀,一个重要时刻到来了。一架日本飞机盘旋,随后颠簸着降落。中国军官在等候。

日本的中国派遣军副总参谋长今井武夫戴着手套,手按在以珠宝镶嵌的武士刀佩带上。他坐上一辆中国军队的吉普车。双方没有互致敬礼。他的身后跟着六名随从,还有行李(包括公文包、茶叶罐、果汁、美国蟹肉)。

在一棵正开花的樱桃树下,看不清楚的日本人,由同样看不清楚的中国侍者安排吃中国饭。然后,他们前往中国陆军总司令何应钦将军的副手萧毅肃将军的指挥部。

1945年8月21日,侵华日军总司令冈村宁次派其副总参谋长今井武夫一行四人,飞抵湖南芷江与中国军队洽降

敌人走进来,萧将军没有站起。确定条款时,背景是一杯杯倒好的茶水。当敌人呈上一张标明其百万军队在中国的布防图时,萧将军的助手打破了平静,兴奋地围过来观看。

两天后,日本的中国派遣军总司令冈村宁次下令,他的所有海陆空军队,从满洲南部边界到台湾、印度支那北部,全部投降。第二天,蒋委员长的中央军进入南京。当年,他们被迫离开这座城市,使之遭受震惊世界的大屠杀命运,七年九个月零五天后,他们回到了中国的首都。(《时代》,1945年9月3日)

《时代》关于中国抗战胜利的这篇封面报道文章,有相当多笔墨放在描写胜利到来之时中国民众生活所发生的重大变化。生动的细节描写,富有文学性的文字,为我们留下了珍贵的记录。

“思乡”——这个小标题写出了流亡西南的人们此时返回故乡的急切。“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。”杜甫名诗仿佛就是为千百年后的现实而写。《时代》写道:

中国老百姓承受过抗日的艰辛,满怀欣喜地听到日本投降的消息。在经历了多年黑暗岁月之后,这消息难以置信。一位人力车夫在一张刚贴上的墙报前,大声念着这一消息,接着喃喃自语:“日本打败了,我们现在能回家了吗?”在街上,在店铺里,在茶馆里,在政府办公楼的走廊上,到处回响着这个声音:“日本打败了,我们现在能回家了吗?”

在所有内陆地区,从重庆到昆明,中国的流亡者们正在出售物品,准备返乡的长途跋涉,悲喜交加地重新踏上来时之路,不管行程将多么艰难曲折。有的人汇聚在长江堤坝上,寻找开往下游的船只。另外的人拉上板车步行启程,靠防御线上的碉堡指引,沿小路前行。这一人流,达两千五百万之众,当年他们从沿海地区越过半个美国大小的区域向内地涌来,如今,又将涌回去。

政府也准备回家。家在重庆下游七百五十英里之外,从那里流亡至此已有八年。家是南京,中华民国的正式首都和象征。

秘书们为返回而忙于整理文件。灯火长明,因为政府官员们忙于处理运输、救济诸事宜,处理着能使民族迈步进入新时代的更重大的问题。(《时代》,1945年9月3日)

流亡的中国民众即将踏上回乡之路。《时代》的报道有的段落如同一篇美文,着意渲染想象中的和平,以及和平环境中生活的诗意:

即将到来的和平,将在中国各省显现出不同景象。

吃面条的黄河流域的北方人,高个,粗犷,他们将返回寒冷的村庄小镇。在北平,他们将又吃上大葱,在槐树下玩核桃,游览天坛和故宫,黄昏时带上鹦鹉走到胡同一角。

吃米饭的南方人,清瘦、精明的浙江、福建人,将返回诗、书、荷花之中。广东的市场和夜宵摊,又将熙熙攘攘。杭州人将陶醉于他们心爱的西湖,苏州姑娘将低吟苏州评弹。

在南京,人们晚饭又将吃上板鸭,或在中山陵上的松林里野餐。上海著名的外滩将开始新的生活,作为工业、商业的中心,其中的一部分,如遍布上海的纺织厂,未被战争破坏,将很快恢复生产。

在这些城市之外,到处都是世界上人数最多、最有自尊的农民,他们将修整稻田、玉米地、菜畦,他们终于摆脱了外国人的差遣,获得了自由。(《时代》,1945年9月3日)

然而,就是这篇报道成了白修德与卢斯最后决裂的导火索。

白修德在获知《时代》将挑选蒋介石作为封面人物的消息后,在一份电报中同卢斯争论说,继续为一个独裁者和他的国民党政府辩解是错误的。可是,9月3日发表出来的《时代》报道,在富有诗意地描述中国未来前景的同时,仍以赞美的语调把蒋介石与中国抗战的胜利紧密地联系在一起:

“好!好!”

在临时首都重庆,委员长一个星期来忙于政务。国民政府大楼举办了一个简短仪式,由他签署《联合国宪章》。拿起毛笔,他快速签下名字,连声说:“好!好!好!——Very good! Very good !”看上去他非常满意。

……

在这一政权的金字塔的塔尖上,活跃着机警、坚毅、不屈不挠的委员长,胜利的头号建筑师,如今和平的第一个希望所在。

在接受《时代》记者贾安娜的采访时,委员长表达他个人的、民族的最高愿望。“我非常乐观。”他说,在与中国共产党举行重要谈判前夕,他认为将会实现和平联合。(《时代》,1945年9月3日)

过去,每当描述蒋介石的经历时,《时代》都不会忘记提及宋美龄。这一次同样如此:

从1928年到1936年,在道德和物质两方面,中国均取得了显著发展。几年时间里,新生活运动的领导者和象征、美丽的蒋夫人,在每一项出色事业中都发挥了热情的领导作用。但日本不能容忍一个复兴的中国。他们进行打击。

委员长予以反击。他和共产党达成和解。以腾出空间而争取时间,拒绝日本提出的优惠和谈条件,在封锁、通货膨胀、经济瘫痪、斗争日益艰难、争取盟国对他的支持几近失望等情况下等待。

如今,蒋的坚定和策略终于被证明是正确的。在这场战争结束时,一个巨大的事实十分清楚,委员长已经证明他的政府得到普遍的支持,如果获得和平,它能在中国建立有效的管理。

八年战争之后,和平的挑战依然很多,很严峻。中国还不强大,中国还没有统一。但从各方面看,中国所表现出来的力量和团结,比国外绝大多数人所希望相信的还要大得多。(《时代》,1945年9月3日)

《时代》此时在重庆有两位记者,一位是白修德,另一位是女记者贾安娜,两人都对蒋介石持批判态度。从行文风格看,这篇报道中描写日常生活内容的文字应是贾安娜所写,但通篇报道却又并非出自她之手,特别是对蒋介石的大量溢美之辞,与他们的观点截然相反。据相关史料介绍,它是在白修德和贾安娜完全不知情的情况下,按照卢斯的想法经由国际编辑改写而成。卢斯恐怕没有预想到,这一次的改写,激怒了白修德。《时代》的名记者与大老板之间,因为支持蒋介石或反对蒋介石而存在的潜在冲突,终于被这篇报道引爆了。

这期《时代》出版时,白修德还在日本,他没有看到杂志。是贾安娜通报了她所知的情况。美国作家兰德的《走进中国》一书写到了此时的白修德与卢斯的冲突:

白修德经历了在美国海军密苏里军舰上举行的日本向美国投降的兴奋场面之后回到重庆。战后的重庆混乱嘈杂,他关注着超越任何人控制的一些力量,正在决定中国的命运。蒋得到美国的背后支持,美国的立场意味着大门已对毛泽东紧闭。毛不能指望从美国获得对他的运动的任何支持,而这个美国曾一度倾向于和蒋的敌人并肩作战。白修德和另外一些美国记者,对局势的这一转变为之失望。这些记者们,曾努力根据他们的了解来报道中国,按照如今在中国发挥作用的美国力量,即军界的观点来看,他们站到了那些坏蛋一边。在一次记者招待会上,一位准将对着白修德叫嚷道:“他们根本不存在,可你们说共产党游击队在那里。他们不过是美国新闻编造的小说。他们没有枪支和兵力来破坏那些铁路。他们唯一的力量就是美国记者向美国人做的描述。像你,像斯诺这样的家伙,报道这些共产党游击队和他们的根据地——就是你们这些家伙在制造他们的力量。我告诉你,他们不存在;他们只是存在于纸上。”(《走进中国》,第285页)

白修德与卢斯的冲突,民间普遍存在的对国民党与共产党的不同评判、不同情感、不同态度,国际上对国、共之间随时将爆发内战的忧虑,为举国同庆的抗战胜利,笼罩上了浓重的阴影。在如此严峻的时局下,蒋介石这个被卢斯刻意挑选出来的“太平洋战争的英雄”,在《时代》封面上似乎信心十足,对前景充满乐观,实际上,后来的发展证明,这却是他从巅峰跌入峡谷的开始。

白修德

在驻华的外国记者中,白修德以在抗战胜利前后猛烈抨击蒋介石及其统治而著称。在获知这一期《时代》报道内容后,他给卢斯写去了一封长达二十二页的长信。他在信中说:

“我想我知道您对中国的感受,哈瑞(即卢斯——引者注)——您对它曾拥有深情,我也知道,在我们正在创造的新世界中,您如何对它的重要性、对它的苦难、对它受到的忽视,抱有温暖的人道同情。在美国,还没有一个公众人物能像您这样,坚决地维护中国的事务。但是,如果这种对中国民众的热情,不合时宜地用来支持蒋介石,其结果就会适得其反,它所支持的是一部反人类的法西斯机器,而这一机器正在把中国人民的生命紧紧套上了锁链。”(转引自《卢斯时代的中国形象》,第130页)

白修德最后说:“假如我要再说说国民党领导层的邪恶,我的声音就该控制不住,歇斯底里地嚷上天了。”但在谈到中国共产党时,白修德则充满热情:

白修德继续称赞中国共产党的社会改革和经济改革,他们的民主政权、民众的广泛支持、军队的战斗力。白修德向卢斯说明,他之所以热情洋溢地描述“中国北方的共产党”,是因为“我想要美国人民了解到,中国人民还拥有力量、勇气和真诚,他们还能被调动起来……我们不能忽略中国共产党。”白修德还说:“他们的力量在一天天壮大。中国的未来或许属于他们而非蒋介石。我们不能逼得共产党转向俄国的怀抱,让我们的恐惧成为现实。”

……

白修德指出他在延安地区没有看到极权主义体制的明显特征。他说中国共产党的政权正以“帝国智慧”代替马克思主义意识形态,他说它有坚实的群众支持的基础,它的政策本质上是改革的,它对民主方法的运用无疑是真实的。白修德总结说,中国共产党不能被视为敌人。他们需要“美国的友谊超过未来任何一个有条件的独立力量”。同时,白修德警告说:“获得胜利后,他们会记住谁是朋友,谁是冷漠、疏远的人。”(《卢斯时代的中国形象》,第141页)

在对蒋介石及其统治也感到失望的美国人中,白修德找到了知音,他就是前面提到过的汉学家费正清。早在1944年7月,白修德写信告诉费正清他对蒋介石的态度和相关写作计划:

“我已经做出了一个重大的决定,我打算写一部书。我觉得这届政府不会有什么作为,必须有人出来把这方面的全部情况彻底地披露在美国人民面前。”(参见《费正清自传》393页)1946年,白修德完成了他的这部书,与他合作的是贾安娜,书名是《中国的惊雷》(Thunder Out of China)。费正清极为欣赏这本书,立即为之撰写书评说:

我在《纽约时报书评》(NewYork Times Book Review,1946年10月27日)上发表的关于该书的评论刊登在该报的第一版上,文章不尚修饰,惟求内容醒目:“蒋介石所标榜的民主并非是我们所说的民主,与毛泽东的民主亦大异其趣……在这两者之间,虽然我们竭力支持前者,但事实上中国人最终可能选择后者。”

最后我的结论指出,如果《中国的惊雷》一书关于中国所提供的是一幅准确的画面的话,“那么,现在即可以真相大白了,美国公众可以注意到在民主的招牌下他们正支持着一种什么样的专制政府。”(《费正清自传》,第393页)

白修德后来以描写美国历届总统竞选过程的系列作品《总统的诞生》再度享誉世界。多年后他在回忆自己1945年前后对蒋介石的态度变化时,说了一句简明扼要的话:

“开始我尊重他,以后我又为他婉惜,最后我鄙视他。”

在白修德心目中,历史画卷中蒋介石耀眼的一页,在抗战胜利到来的时刻,已正在被翻过去。